導入事例

開発効率向上とワークフロー基盤確立へintra-martを導入

内製体制を強化し東ソーグループ全体の業務効率化に貢献

課題

利用していた開発フレームワークでは効率性の低さや人材育成の負担が課題に

申請・承認業務は部門ごとに複数の方式が混在

日本を代表する総合化学メーカーである東ソーは、グループの連結売上高が1兆円を超え、海外売上比率が50%を占める。世界19カ国に50の拠点を置き、国内外107社のグループ会社がグローバルなビジネスの成長を支えている。その1社である東ソー情報システムは、2000年に設立された戦略グループ会社だ。ICTのスペシャリスト集団として、東ソーやグループ各社のデジタル基盤整備や情報サービスの提供を手がけるトータルソリューションプロバイダと言える。

東ソーの基幹システムは東ソー情報システムの東京本社が担当する一方で、各事業部門の業務システムは、単一事業所では国内最大級の広さがある東ソー南陽事業所に拠点を置く東ソー情報システム南陽事業所が開発・運用を担っている。製造部門や間接部門の現場と密接に連携して、デジタル技術による課題解決や生産性向上を支援してきた。

各事業部門向けのシステム開発は従来、他社が提供しているWebアプリケーション開発フレームワークによるスクラッチ開発が中心だった。ユーザーの要望に柔軟に対応できるメリットを重視した選択だったが、近年、課題も顕在化していたという。南陽事業所BSグループ事務系チームリーダーの西本嵩氏は次のように振り返る。

「コーディングに時間がかかり、社内の開発者の数も限られる一方で、数多くのシステムを抱えていた。開発効率が低く、人材育成の手間やコストがかかり過ぎるという問題意識が社内で共有されていた」

さらに、東ソーのさまざまな部門からワークフローシステムを導入したいという要望も出ていたが、これに対応できる基盤を整備すべきだという気運も高まっていた。一部の申請業務についてはスクラッチ開発でワークフローを整備していたが、部門ごとに個別の申請書をスプレッドシートなどで作成し、メールで回覧・承認したり、これを印刷した紙の書類で決裁を進めたりといった複数の方式が混在している状況だったという。ガバナンスの面で課題が大きいことに加え、業務ごとに申請・承認の方法が異なることでユーザーにとっても申請の不備や承認漏れなどが発生しやすくなっていた。

事務系チームリーダー

西本 嵩 氏

ただし、従来のようにスクラッチ開発で全社的にワークフローを整備していくのは現実的ではないとも考えていたという。「人事異動や組織変更に対応する仕組みなどを含めて、業務ごとにワークフローをスクラッチで開発するのは開発やテスト、保守の工数が過大になる懸念があった」と西本氏は話す。

こうした課題の解決策として、より開発効率の高いシステム開発基盤と全社的に使えるワークフロー基盤としての機能を併せ持つプラットフォーム製品の導入を検討することになった。

導入

6製品を比較検討の上、全ての要求仕様を満たしたintra-martを採用

自社トライアルを経て、東ソー本体にワークフローシステムを導入

製品選定にあたっては、日本企業特有の複雑な承認経路などにも柔軟に対応できるワークフロー基盤であることや、大規模組織での利用に対応できることなどを重視。国産ベンダー製品を中心に6製品を比較検討した。18の評価項目を設定し、評価した結果、intra-martを採用することになった。

「最終的に3製品に絞り込んだが、intra-martが唯一全ての要求仕様を満たした。特にワークフローとしての汎用性の高さや機能の充実度、大企業での導入実績が豊富な点を高く評価した。また、多くの製品はユーザーごとにライセンスを購入する形式だったのに対し、intra-martはサーバーのCPU課金で、コスト面でも大きな優位性があった」(西本氏)

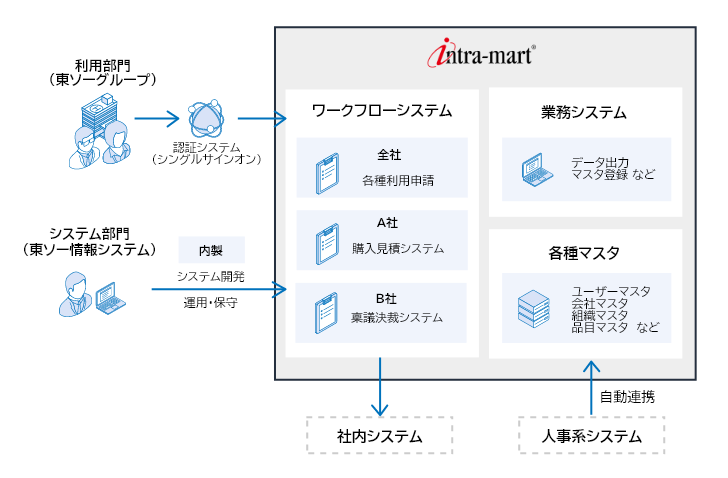

導入直後の1年は、intra-mart上でのスクラッチ開発に必要なJavaScriptやHTMLなどの習得を進めつつ、NTTデータイントラマートのコンサルを受けながら東ソー情報システム内でトライアル的に自社のワークフローを構築した。ここでノウハウを蓄積し、まずは東ソー本体の約3,000ユーザーに提供するワークフローや業務システムへの活用を開始した。

これに伴い、人事異動や組織変更に対応できる仕組みも構築した。intra-martで提供されているシェアードデータベース機能やジョブ機能、マスタ更新に必要なAPIを使い、外部のアカウント管理システムの情報をCSV形式で受け取り、intra-martに自動で取り込み共通マスタを更新する機能を内製で開発した。

これらのプロジェクトの成果が社内で共有されるにつれて活用範囲は拡大し、現在では東ソー本体だけでなく、グループ会社間で共通化されたワークフローや業務システム開発の標準的な基盤としてintra-martを位置付けている。登録ユーザー数は約12,000ユーザー、アクティブユーザーが約5,000、年間申請件数は約8,000件という利用規模で、79のアプリケーションがintra-mart上で稼働している。

システム概要図

効果

開発効率が劇的に向上しシステム内製化の体制も強化

運用・保守面でも従来の環境と比べて大きなメリットを実感

intra-martの導入効果として東ソー情報システムがまず挙げたのは、ワークフローを含む業務システムの開発効率が高まった点だ。南陽事業所BSグループ事務系チームの高杉賢二氏は次のように説明する。

「intra-martにはフローの定義や承認者の設定機能、メールでの承認リマインド機能などワークフローに必要な機能が標準機能として豊富に用意されており、スクラッチ開発で対応しなければならない部分が少なくなったのは大きなメリット。開発工数の削減により、開発者は画面とロジックの開発に集中できるようになった。さらに、画面とロジックは分けて開発できるため、先に画面のプロトタイプを作成してユーザーと完成イメージを共有することで認識の齟齬も生まれにくくなり、ユーザーが使いやすいシステムを大きな手戻りなく作れるようになった」

高杉 賢二 氏

スクラッチ開発が必要な部分についても、HTML、JavaScriptなどのより汎用的な言語で開発できるようになったことで、「どうしたらいいか悩むことがあっても、インターネット上の公開情報やintra-martのドキュメントから必要な情報を探しやすくなった」(高杉氏)という。さらに、共通の基盤上で全てのプログラムが稼働しているため、既存のプログラムも再利用しやすくなった。

開発効率の向上により、東ソー情報システムの内製開発力は高まった。結果として、東ソーグループ全体として、本体の各事業部門やグループ会社の要望に柔軟かつ迅速に対応できるシステム開発の体制を構築できたと言えそうだ。

また、東ソーグループ全体で利用できるワークフローを構築して東ソーグループの幅広い申請業務をデジタル化したことは、ユーザー側の業務効率化にもつながっている。紙の書類をベースに広大な工場の敷地内で回覧したり、拠点間をまたいで申請・承認を進めたりする手間やコストが削減できたのは大きな効果だ。加えて、「当社の開発スキルやノウハウが蓄積されるにつれ、より複雑なシステムも開発できるようになり、ワークフローのデジタル化に合わせた業務プロセスの抜本的な見直し事例なども生まれている。東ソーグループ全体の業務効率化に貢献することができた」と西本氏は手応えを語る。

システムの運用や保守の観点でも、従来の環境と比べて大きなメリットを感じているという。intra-martの豊富な外部連携機能を使って外部のアカウント管理システムと共通マスタを自動連携する仕組みを構築できたことで、人事異動や組織変更があってもワークフロー側のマスタをメンテナンスする必要がなくなった。

同社はintra-mart導入後、2回のバージョンアップを行い、稼働環境も当初はオンプレミスだったが2024年にAWSへ移行している。従来であれば外部ベンダーの支援を受けるような、こうした大規模な作業も、内製で完結できるようになった。南陽事業所BSグループ事務系チームの花井俊介氏は「intra-martは標準的なミドルウェア製品で稼働するため、自社でメンテナンスのノウハウやスキルを蓄積できる。それが効率的かつスピーディーなバージョンアップや稼働環境の最適化につながっている」と強調する。

花井 俊介 氏

未来

レガシーシステム刷新の受け皿にintra-mart活用を検討

DXの推進へ新技術活用のプラットフォームとしても期待

東ソーグループでは現在、汎用的かつ標準的な申請・承認業務の基盤としてだけでなく、ワークフローの要素が薄い業務システムでも広く開発基盤としてintra-martを活用している。直近ではERPとの連携インターフェースも開発し、フロントシステムをintra-martで構築した。

目下、老朽化した開発フレームワークやアプリケーションの刷新が課題になっているが、intra-martをこれらの移行先としても検討していく。「まずは一度ゼロベースで現場からのヒアリングなどを行い、持続可能なシステムにアップデートしていく必要がある」(西本氏)

現在、東ソー本体ではデジタル技術の導入を積極的に進め、生成AIといった新しい技術への対応についても基本的な方針を検討している段階で、東ソー情報システムはその方針に基づいて具体的な実装を担うことになる。西本氏は「intra-martは最新技術を随時反映してアップデートされるので、そうした技術を活用するためのプラットフォームにもなり得る」と期待を寄せる。

基本情報

東ソー情報システム株式会社(南陽事業所)

- 所在地

- 山口県周南市開成町4560番地

- 設立

- 2000年1月

- 事業内容

- 東ソー株式会社の戦略グループ会社。情報システムの開発・保守・運用からITインフラの構築・保守、コンサルティング、さらには関連製品の提供まで、ICTに関する包括的なソリューションを提供

- URL

- https://www.tosis.co.jp/

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。