導入事例

業務標準化と同時に進めた工程管理システム構築プロジェクト

「intra-mart」が可能にしたアジャイル型のアプローチ

課題

属人化と情報の分断が課題だった法人向けソリューションの工程管理

業務標準化とシステム刷新を図る経営方針に従いシステム化

2016年の電力小売全面自由化を大きな契機として、関西電力グループは電力事業というコアビジネス以外のビジネスの柱を強化し、経営体力の強化を図っている。2019年4月にグループの組織再編に伴い発足したオプテージは、電力以外の主要ビジネスを担い、インターネット回線サービスやモバイル通信サービス、システム開発・運用・保守などを幅広く手がけている。

法人向けには、通信サービスを核に、クラウドインフラやデータセンター関連サービス、サイバーセキュリティ関連の製品・サービス、IoT機器、アプリケーションやSIサービスなどを顧客のニーズに応じて組み合わせ、オールインワンのソリューションとしてサービスを提供している。近年、こうした法人向けソリューションの工程管理が課題になっていた。経営本部 コーポレートITシステム部 設備・工事管理システムチーム マネージャーの勝木 航 氏は次のように説明する。

設備・工事管理システムチーム マネージャー

勝木 航 氏

「例えばお客様からクラウドサービスとセキュリティアプライアンスを組み合わせて提供してほしいというお申し込みがあった場合、当社側の担当部署は細かなサービス単位で分かれているので、別々に工程を管理することになる。しかし、この工程管理が標準化されておらず属人化していた上に、部署間で情報を共有する仕組みがなく、お客様単位でソリューションの提供状況の進捗を把握するのが難しかった。各サービスの工程を把握している担当者が交代したときの引き継ぎもスムーズにいかないなどの問題が顕在化していた」

従来、営業担当者が顧客から申込書を取得した後は、サービス担当部署ごとにバックヤードの担当者がスプレッドシートなどを使って納期を管理していた。勝木氏が例示したケースでは、クラウドサービスの利用開始に向けてセキュリティアプライアンス製品の設置・設定作業の日程などを調整しようとすると、個人がそれぞれの手法で管理しているスプレッドシートの情報を突き合わせる必要があった。また、システムの設計・構築担当部署と運用管理や保守担当部署との間でも情報が分断されており、特に運用管理、保守側の現場から現状を危惧する声が上がっていたという。

当時は、経営課題として業務の標準化とそれに合わせた社内システムのアーキテクチャー刷新に着手したタイミングでもあった。工程管理のデータを活用してビジネスプロセスの最適化を図るべきという気運も高まっていた。経営層の方針と現場の課題感がマッチした結果、法人向けソリューションの工程管理について業務標準化とシステム化を合わせて進めることになった。

導入

当初はスクラッチ開発を検討もコストが見合わず

社内で導入成功事例があったintra-martを開発基盤に採用

工程管理システムの導入にあたっては、当初、スクラッチ開発で独自システムを構築する前提で検討を進めていた。過去のパッケージソフト導入で十分な成果が得られなかったという背景があったからだ。しかし、複数ベンダーにRFPを出したところ、いずれの提案でも想定を大きく超えるコストが提示されたという。そのため、開発プロセスを含めて要件を見直すことになった。

「各ベンダーからの提案を分析したところ、業務標準化に取り組みつつシステム開発をするという前提があるため、いわゆる設計工程が流動的になることを見越し、バッファを大きく取っていることが分かりました。ここのコストを下げる必要があるという結論になりました」(勝木氏)

業務標準化と合わせてシステム化を進める想定でユーザー部門と協議を進めたところ、ユーザー側から、まず動くシステムをつくってから業務フローの細かい最適化について考えたいという要望が多かったという事情もあった。一方で、ユーザー部門の要望は多様であり、どんな実装が求められるか見通せない部分も多かった。そこで、スピーディーにプロトタイプをつくるアジャイル的な開発にも対応でき、かつ幅広い要件をカバーできる開発基盤として、ローコード開発ツールの機能が充実しているintra-martを評価し、工程管理システムの基盤として採用した。

同社内では既に、intra-martをシステム基盤として活用し、コールセンターのオペレーターによる対応フローや情報の入力処理、バックヤード側での処理フローを標準化しつつ可視化、自動化した実績があり、成功事例として認識されていた。さらに、簡易な申請などにもintra-martを基盤としたシステムを全社的に活用していた。勝木氏は「intra-martのUIのテイストに全社的に親しみがあり、ユーザー向けに細かい操作説明などが不要だったこと、UIとなる画面の開発とバックグラウンドのビジネスロジックやシステム連携を分離して開発できる製品はintra-martのほかにほとんどなく、その点が決め手になり、今回の開発に最適だと判断した」と話す。

2回目のRFPでintra-martを開発基盤にするという条件を設定したところ、どのベンダーの提案も、コストは1回目と比べて3分の1程度まで下がり、最終的にintra-martセールスパートナーである株式会社ビジネスブレイン太田昭和(以下、BBS)の提案を採用した。経営本部 コーポレートITシステム部 設備・工事管理システムチームの林 強志 氏は「業務標準化とシステム開発にセットで取り組むという当社のニーズを十分に汲んでいただいたし、アジャイル的なプロジェクトの進め方にも対応できるという説得力のある提案だった。BBSにはintra-martによる社内申請基盤の構築を支援してもらった実績があり、その際の対応や成果が評価されていたこともポイントになった」と振り返る。

今回のプロジェクトでは、クラウドサービス、マネージドセキュリティサービス、通信回線とさまざまなサービス・製品を組み合わせたソリューションパック、標準メニューで対応できないニーズに応えるカスタマイズサービスという4つのサービスを対象に、業務標準化と工程管理システムの開発・導入に取り組んだ。「オーダーが多く、社内で関わる人員の数が多いサービスをピックアップした」(勝木氏)という。

システム連携やバッチ処理など、要件が明確な部分はウォーターフォール型で開発を進めたが、業務の標準化と設計への落とし込み、テストなどはアジャイル的にアプローチした。「プロトタイプを作成して、使ってもらって初めて出てくる意見もある。これまで属人化されていた業務なので、意見のすり合わせにかなりの時間と労力を要したところもあったが、BBSが現場のニーズを丁寧にすくい上げてサポートしてくれたこともあり、システムを起点にうまく合意点を探ることができた」と林氏は話す。

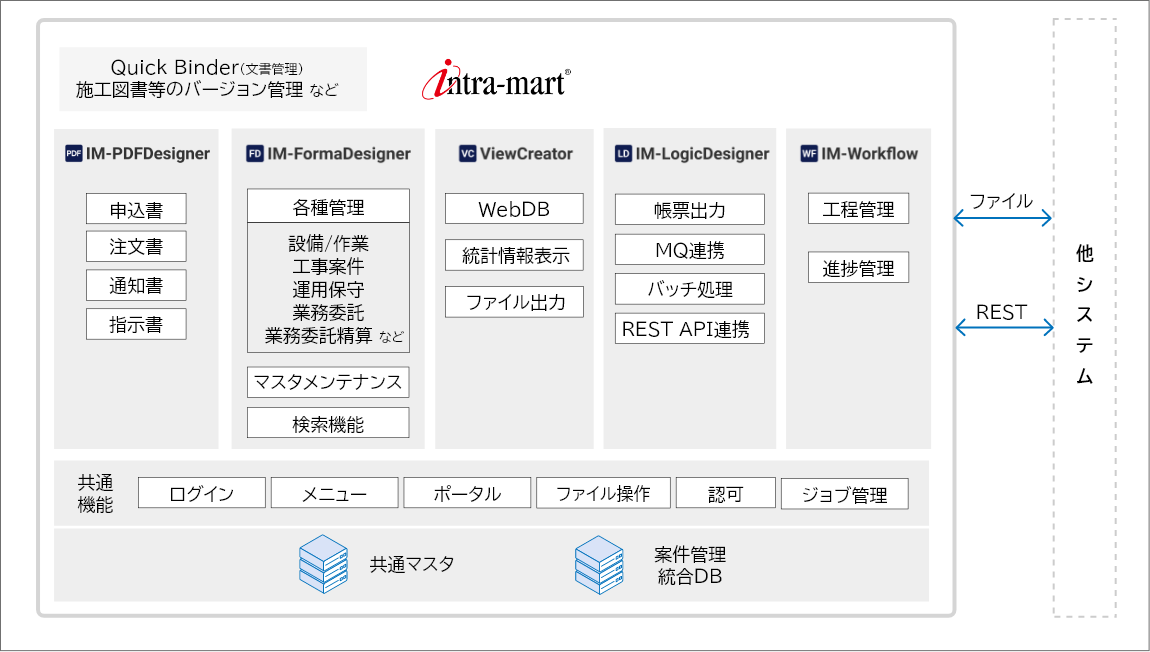

○システム概要図

設備・工事管理システムチーム

林 強志 氏

効果

工程管理業務の効率化・高度化で顧客対応やサービスの質が向上

ナレッジマネジメントやセキュリティ対策でもメリット

現在、intra-mart上に構築した法人向けソリューション工程管理システムは、約800人のユーザーが利用している。主要な4サービスの工程管理業務を標準化し、一元的なシステム基盤で管理するようになったことで、多様なメリットが生まれているという。

最大の効果は、工程管理業務の効率化・高度化に伴う顧客対応やサービス提供のクオリティ向上だ。顧客情報に紐づけて、導入したサービス・製品の情報や導入プロセスを横断的に検索したり確認したりできるようになったことで、保守部門や営業担当者が顧客から問い合わせを受けた際の対応が改善された。「以前は各サービスのデータベースからお客様の情報を個別に探したり、サービスごとに導入の進捗を担当者に確認したりする必要があった。そうした情報を集約し、『ViewCreator』でまとめて検索できるようにしたことで、必要な情報を時系列で正確に、かつ即座に把握できるようになり、スピーディーできめ細かいお客様対応が可能になった」(勝木氏)

設計・構築担当部署と運用管理・保守担当部署間の情報の分断も解消された。「引き継ぎの流れがワークフロー化され、必要な情報を適切な手順で適切な相手に渡す仕組みが整った。ドキュメントを修正する場合も、システム上でしっかりプロセスが回るようになり、時系列を遡って情報を確認するのも容易になった。サポートサービスのクオリティ向上につながっている」(林氏)

ナレッジマネジメントの面でもメリットが生まれている。工程管理に関わる担当者が異動した際に、新しい担当者の教育にかかるコストが減った。属人化していた業務を標準化した効果であるのはもちろんだが、業務の流れがシステム上に記録されているため過去の事例を参照しやすくなったことも大きな要因だという。

セキュリティ対策も強化された。勝木氏は「対応すべき脅威は日々変わっていくが、スクラッチ開発の場合は自力で都度対応しなければならない。intra-martは年2回のバージョンアップがあり、頻繁にセキュリティパッチも配布されている。セキュリティ対策でベンダーに任せられる部分が大きいのはIT部門の負担軽減につながっている」と強調する。

未来

ローコード開発基盤のメリット生かし継続的にブラッシュアップ

業務標準化のメリットが損なわれない運用を徹底

オプテージの法人向けソリューション工程管理システムは、現在のかたちがひとまずの完成形だ。「工程管理が単純なサービスも多く、そうしたサービスは工程管理システムの対象範囲外だが、需要が拡大するなどして工程管理が煩雑になったら、今回のシステムに随時乗せていく」と勝木氏は方針を説明する。

工程管理システムの活用を進める中で、継続的なブラッシュアップに注力していく。「サービス内容が変わると工程管理システムの設定変更が必要になるケースもあるが、intra-martのローコード開発機能を使うことで柔軟かつスピーディーに対応できている」と勝木氏。

一方で林氏は、「ユーザーから細かい要望はたくさん上がってきているが、それが本当にシステムの変更に反映すべき業務課題なのかは慎重に見極める必要がある」と語る。業務を標準化したメリットが損なわれないような運用を徹底したい考えだ。

基本情報

株式会社オプテージ

- 所在地

- 大阪市中央区城見2丁目1番5号

- 設立

- 1988年4月

- 事業内容

- 関西電力グループでインターネット回線やモバイル通信とその関連サービス、システム開発・運用・保守などを手がける

- URL

- https://optage.co.jp/

導入パートナー 株式会社ビジネスブレイン太田昭和

オプテージ様のソリューションサービス事業における工程管理を実現するシステムとして、intra-martを導入させていただきました。

BBSのサービスは、長年の経験とノウハウをベースとしたM-SI方法論に基づき、専門的な知見を持つコンサルタントが、お客様の目標や事業特性を踏まえ「めざすべき姿」を描き、お客様と一体となって具現化していきます。

本プロジェクトでは、PoCによる実現化検証から導入、定着化まで一貫してサポートさせていただきました。導入工程では、アジャイルとウォーターフォールを組み合わせたハイブリッドアジャイル方式でプロジェクトを推進し、お客様エンドユーザーを巻き込んだ現場巻き込み型でのDXを実現しました。

本プロジェクトで培ったノウハウを活かし、各企業様への提案・導入に取り組んで参ります。

エンタープライズデジタルプラットフォーム事業部

事業部長

平田 仁太郎 氏

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。