導入事例

「intra-mart Accel Platform」でERPフロントを刷新

基幹系+周辺システムをコンポーザブルにアップデート

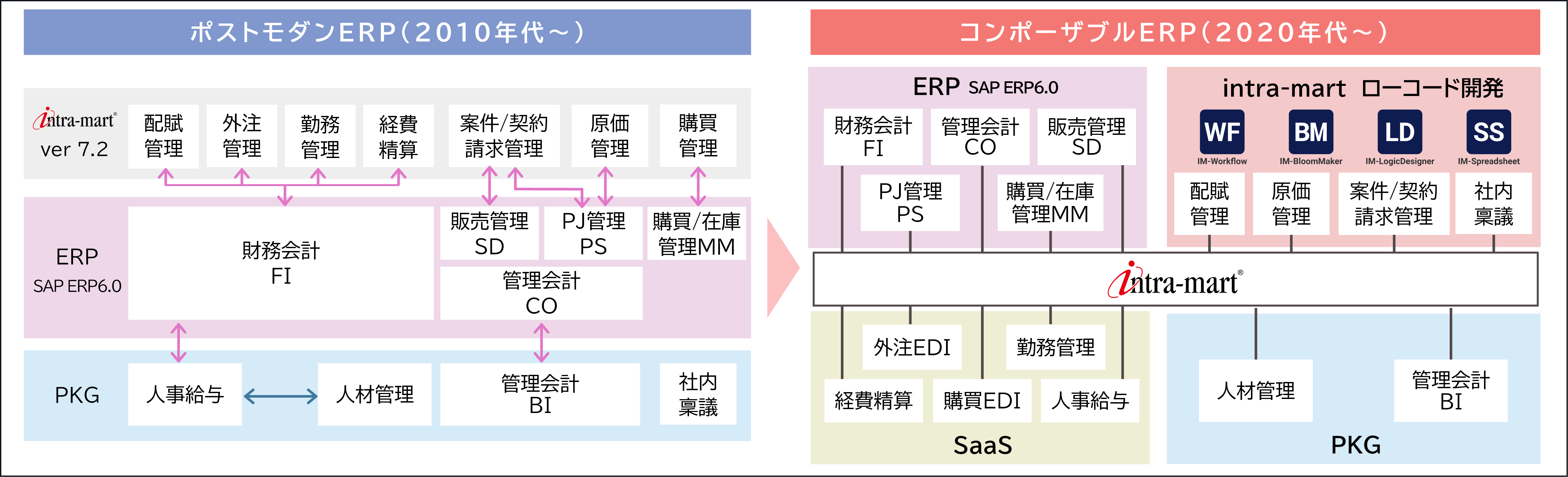

エクシオグループ株式会社(以下、エクシオグループ)は、2007年から稼働している老朽化した基幹システムと周辺システムの刷新という課題に直面していた。アーキテクチャそのものを、よりコンポーザブルな形にアップデートする方針を固め、まずはERPフロントから更改プロジェクトをスタートさせた。既存のパッケージ製品で対応が難しい事業領域の業務については、ローコード開発による独自開発で対応し、開発基盤として「intra-mart Accel Platform」を採用。ビジネスの変化への対応力を高めたシステムを実現するとともに、OSやハードウェアの老朽化によるセキュリティリスクの排除やユーザビリティの大幅な向上、内製化ノウハウの獲得なども同時に実現した。

課題

2007年に稼働した基幹システムが老朽化し複数の課題が顕在化

アーキテクチャを含めた抜本的な刷新を決断

エクシオグループは、「通信キャリア事業」「都市インフラ事業」「システムソリューション事業」の三つのセグメントで事業を展開するエンジニアリングカンパニーだ。通信キャリア事業はモバイル通信設備や光ファイバ網などの構築、都市インフラ事業は鉄道や高速道路、データセンターの電気系設備の整備、そして、システムソリューション事業ではITインフラからアプリケーション開発、保守運用まで情報システム全般を網羅するソリューションを提供している。祖業である通信キャリア事業のプレゼンスが大きいが、安定的な成長を目指すべく、2030年に3セグメントの売上高を同程度にするという目標を掲げている。

中長期的な成長の基盤を整備すべく、DXにも果敢に取り組んでおり、エクシオグループではDX戦略部がその司令塔としての役割を担う。また、システムソリューション事業のリソースは、同事業の中核企業であるエクシオ・デジタルソリューションズに集約されつつあるという。社内のDX基盤整備においては、エクシオグループのDX戦略部とエクシオ・デジタルソリューションズをはじめとするIT系のグループ会社が連携して取り組みを進める体制になっている。

近年、同社グループがこうした体制の下に進めているのが、基幹システムとその周辺システムのアップデートだ。従来の基幹システムは2007年に運用を開始したもので、会計や販売管理、プロジェクト管理などのコア領域にSAPのERPを採用し、契約管理や原価管理などのフロント領域は「intra-mart」を開発基盤とした独自開発のアプリケーションでカバー。人事管理や社内稟議のワークフローなどは当時の事業内容にフィットしたパッケージソフトを利用していた。しかし、これまで抜本的な見直しを行っておらず、複数の課題が顕在化していた。

エクシオグループ DX戦略部 担当部長の小島 勝章 氏は「アーキテクチャが古いため、例えば最新のSaaSサービスとのAPI連携もしづらく、事業の変化に対応するのが難しくなっていた。ERPもフロントシステムも、OSやミドルウェアのサポート終了を迎え、ハードウェアも老朽化していた」と振り返る。ユーザーにとっての使いやすさにも課題があったという。DX戦略部 担当課長の永田 麻美子 氏は次のように説明する。

「2000年代当時は通信キャリア事業が中心だったので、ロール名が『工事長』 になっているなど通信建設業に特化した仕様のアプリが多く、システムソリューション事業など他事業では使いづらかった。ERPの導入当初は内部統制の強化を主要な目的としていたため、管理会計のための仕組みが巨大化して硬直化している感覚があり、いわゆる業務のデジタル化を担うシステムなどとは完全に分離されてしまっていた」

小島 勝章 氏

こうした状況を受け、基幹システムと周辺システムの刷新を決断。アーキテクチャそのものをよりコンポーザブルな形にアップデートし、変化への対応力を高めるという方針を固めた。システム更改の具体的な進め方としては、「Fit to Standard」を基本方針としてできるだけ3事業間で業務の標準化を進め、ERPでカバーできる領域はERPの刷新で対応することにした。ERPフロントについても同様で、人事給与や勤怠管理、経費精算など全社共通の領域はSaaSやパッケージソフトを活用。既存のパッケージ製品で対応が難しい事業領域の業務については、ローコード開発プラットフォームを使った独自開発で対応し、このプラットフォームを中心に各システムや機能モジュールが柔軟に連携できる仕組みづくりを目指した。

永田 麻美子 氏

一連のプロジェクトは2018年にスタート。SAP ERP6.0のサポート終了期限を見据え、まずはハードウェアの更改で延命を図り、OSとハードウェアの保守切れなどで運用の継続が限界に近づいていたERPフロントを優先的に刷新することにした。ここでローコード開発プラットフォームとして採用されたのが、intra-mart Accel Platformだった。

導入

要件の網羅性、経済性、長年の利用による信頼感が採用の決め手

丁寧なコミュニケーションがプロジェクトのスムーズな進行には不可欠

前述のとおり、intra-martは従来システムのERPフロントにも採用されていたが、アーキテクチャの刷新を伴うシステム更改ということもあり、「さまざまな製品の情報を収集し、ゼロベースで選定を進めた」とエクシオ・デジタルソリューションズ ソリューション本部 副本部長の白井 英行 氏は話す。市場での知名度が高く導入実績が豊富な製品を中心に10程度の製品を抽出し、同社の要件に適合しないものを除外した結果、既に同社内で利用実績のある5製品が検討対象になったという。

過去のERPとフロントシステム導入プロジェクトでは外部ベンダーへの依存度が高く、システムがブラックボックス化してしまったという反省を踏まえ、同社は段階的に内製を拡充してきた。今回のプロジェクトも内製化が基本方針であり、開発効率や保守性は重要な選定基準になった。また、業界における実績や、将来にわたって製品がアップデートされ続けるか(提供ベンダーの経営の安定性)といった点も重視した。いずれの項目でもintra-mart Accel Platformの評価は高かったが、採用の決め手になったポイントはほかにもあったと小島氏は振り返る。

「機能の評価としては、ワークフロー機能の充実度も大きなポイントだった。ERPフロントでカバーする契約管理やプロジェクトの原価管理は、エクシオのルールとしてのワークフローがあり、かつそれが将来にわたって不変であるわけではなく、変化にも柔軟に対応できるワークフロー基盤が必要。その点でintra-mart Accel Platformは当社のニーズにフィットしていた」

コスト面でもintra-mart Accel Platformの優位性は大きかった。同社グループは140を超えるグループ会社で構成されるが、新たな基幹系と周辺システムはエクシオグループ本体で活用するだけでなく、将来的にグループ会社に展開していくことを想定している。

「将来的には1万人以上のユーザーが使うことを想定しているため、経済性もシビアに評価する必要があった。ユーザー数に比例してコストが加算される料金体系の製品に比べて、アプリケーションサーバーのCPU単位で課金されるintra-mart Accel Platformはコストを相当抑えられるという試算結果になった」(白井氏)

ゼロベースで選定を進めたものの、小島氏は「intra-martを長年利用してきたことによる製品とベンダーへの信頼感も採用を大きく後押しした」とも説明する。「プラットフォーム製品は、単純にカタログスペックだけを見ても評価がしづらい面がある。以前から使ってきたソリューションを採用した方が、プロジェクトが成功する確率は高められると感じたのが最終的な決め手になった」

2020年にintra-mart Accel Platformの採用を決定し、まずは社内稟議の汎用ワークフローをintra-mart Accel Platform上に構築。「intra-martのベーシックな機能だけで実現できるので、まずはここからローンチして、社内のユーザーに慣れてもらった」と小島氏は振り返る。

ソリューション本部 副本部長

白井 英行 氏

その後、原価管理、契約管理の順に内製で開発を進めた。DX戦略部とグループ会社でコンサルティングに強みを持つ株式会社サン・プラニング・システムズ が要件検討を担い、エクシオ・デジタルソリューションズが主に開発を担当したほか、既存システムの維持管理業務を担当していたメンバーも加わり、いずれも最大60人体制で開発プロジェクトを進めた。「古いintra-martで作ったシステムの構造を理解した上で、新しいAccel Platformに最適化したアプリケーションを開発することで、マイグレーションのノウハウを内部に蓄積したいと考えた」(小島氏)

ソリューション本部 担当部長

寺田 喜徳 氏

ただし、プロジェクトがスムーズに進み始めるまでには試行錯誤も必要だったという。エクシオ・デジタルソリューションズ ソリューション本部 担当部長の寺田 喜徳 氏は「これだけの規模のシステム開発プロジェクトの経験が少なく、要件検討側と開発側のコミュニケーションが円滑に進まないという課題があった。時間をかけて丁寧なコミュニケーションを重ね、目的を共有していくことで、スムーズな意思疎通ができるようになった」と振り返る。

また、原価管理や契約管理は複数の事業を横断して利用する機能であるため、業務を主管する特定の組織がなく、ユーザーとの合意形成をどうするかも開発を進める上での課題になった。そこで、既存システムの維持管理担当メンバーからのヒアリングや過去の改善要望を踏まえ、業務の標準化を前提に大まかな改修内容を策定。さらに、事業本部、支店などの各組織から代表者を10名程度選出し、「導入連絡会」として当事者意識を持った代表ユーザーが組織内で情報共有する仕組みを立ちあげ、スムーズな導入につなげた。

○システム概要図

効果

ユーザーからも新システムの操作性に高評価

開発期間短縮やコスト削減を実現、システムの内製化率は8~9割に

社内稟議のワークフローは22年度に稼働し、23年度に原価管理、24年度に契約管理が稼働した。原価管理はエクシオグループのユーザーが2000人程度、グループ会社12社でも合計2000人程度が利用しており、グループ全体では4000ユーザー程度の利用規模だ。契約管理は24年末時点でエクシオグループ本体のみで約1500人が利用している状況だが、25年2月にはグループ会社にも展開し、グループ全体の利用規模は約3000人に拡大する計画だ。

原価管理、契約管理とも、OSやハードウェアの保守期限切れによるセキュリティリスクを排し、ユーザビリティを大幅に向上させることができたという。原価管理の従来システムでは、原価管理業務に活用しているExcelから1項目ごとに転記・入力していたが、「IM-Spreadsheet」を活用することでまとめてコピー&ペーストできるようになり、入力作業を大幅に効率化した。

契約管理システムについては、開発過程で業務の標準化を徹底して進めたことで、案件、工事概要、工事体制を1画面に集約して、項目数も約半分に削減。操作ナビゲーション用のタブもシンプルにして操作性を向上させた。永田氏は、ユーザーからの反応も上々だと手応えを語る。

「従来の契約管理システムは画面数や入力項目がとても多く、どこに何を入れるべきか分からないという声が多かったが、新システムでは操作が分かりやすくなったというユーザーが多く、期待した効果が出ている。原価管理も同様に操作が楽になったという声が多いほか、稼働環境を含めて刷新したので、アプリケーションのパフォーマンスも改善され、ユーザーからは使いやすくなったと評価してもらっている」

さらに、当初の狙いどおり、内製の拡大とノウハウの獲得という目的も達成できたという。開発期間の短縮やコスト削減を実現し、システムの内製化率は8~9割まで高まった。

未来

必要なシステムやデータが一気通貫でつながる仕組みを

事業部やグループ会社に働きかけ全社的なDX推進につなげる

intra-mart Accel Platformを活用した事業領域のERPフロントシステム刷新は、契約管理システムのグループ会社への展開で一段落となる。今後はコアERPの刷新に本腰を入れるとともに、通信キャリア事業、都市インフラ事業、システムソリューション事業それぞれに特化したシステムの開発も進めていく。

白井氏は「エクシオグループ本体、グループ各社にはさまざまなシステム、データがある。必要なシステムやデータが一気通貫でつながる仕組みを作ることで、ユーザーにとっての利便性はさらに高まるし、事業の変化にも対応しやすくなる」と説明。intra-mart Accel Platformをハブに、コンポーザブルな基幹系+周辺システムの完成を目指す方針だ。

ただし、従来の基幹システムが事業ごとの業務システムと分断されていたため、理想とするシステムの完成には技術面や組織面での課題が立ちはだかっている。それを乗り越えるために、DX戦略部やエクシオ・デジタルソリューションズが果たすべき役割は大きい。

「業務の現場で場当たり的なデジタル活用を進めるのではなく、基幹システムと連携して抜本的な業務プロセス改革につながるようなシステムを構築できる下地は整ったと考えている。我々から社内のさまざまな事業部やグループ会社に働きかけることで、全社的なDX推進につなげていきたい」と語る。

基本情報

エクシオグループ株式会社

- 所在地

- 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号

- 設立

- 1954年5月

- 事業内容

- 「通信キャリア事業」「都市インフラ事業」「システムソリューション事業」を事業の三本柱とするエンジニアリングカンパニー

- URL

- https://www.exeo.co.jp/

導入パートナー エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社

当社は、通信建設業であるエクシオグループ株式会社における、システムインテグレーション(開発)の中核会社として2022年4月に設立しました。エクシオグループ株式会社と一体的に運営する中で、システム開発機能の中核を担うビジネスユニットとして事業を行っております。

基幹業務周辺のフロントシステムの再構築にあたって、実践した以下の開発ノウハウは様々な現場でも活用が可能です。

・業務プロセスの見直しを含めた業務分析

・ブラックボックス化した現行システムに対するシステム分析

・ローコードツールを活用した開発手法

本プロジェクトで得た知見を活かし、各企業様が継続的な業務改善を推進できるよう今後も提案・導入に取り組んで参ります。

白井 英行 氏(左)

ソリューション本部 担当部長

寺田 喜徳 氏(右)

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。