導入事例

医薬品に関する公的ガイドラインの遵守と業務プロセスの最適化を実現

「Accel-Mart」でシステム開発工数・期間を短縮

大手製薬会社の第一三共株式会社(以下、第一三共)は、医薬品の品質情報(苦情)(以下、苦情)に対応するプロセスを、従来のMRによる代替品持参から、卸売販売業者を通じた返品処理に変更した。医薬品の適正な流通基準などを定めた「医薬品の適正流通(GDP)ガイドラインについて(2018年12月発出)」に対応したもので、ガイドラインに準拠した医薬品の保管、輸送、文書管理には、従来の方法では多大な工数がかかり、営業部門(MR)、流通部門、品質保証部門での大幅な負担増加などの懸念があった。GDPガイドラインへの準拠した適切な品質の医薬品を患者に届ける仕組みにするため、返品処理に切り替えることとし、返品処理をミスなく、的確且つタイムリーに行うため、返品処理対応システムの導入検討を2016年に開始した。返品処理対応システムを構築するために基盤として採用したのは、ワークフローをはじめとするintra-martのさまざまな機能をクラウドで提供する「Accel-Mart」だ。

※MR: Medical Representatives (医療情報担当者)

課題

苦情発生時、MRが代替品を持参

GDPガイドラインへの対応が困難に

第一三共は2005年に三共と第一製薬の共同持ち株会社として発足したが、前身企業を含めると120年以上の歴史を持つ創薬型企業だ。長期目線のESG経営を志向し、現在は2021年度から2025年度までを対象年度とする第5期中期経営計画を実行中。「3ADC(がん領域の三つの治療薬)最大化の実現」「既存(がん領域以外)事業・製品の利益成長」「更なる成長の柱の見極めと構築」「ステークホルダーとの価値共創」を戦略の柱として掲げ、戦略の実行を支える基礎的な取り組みとしてデジタルトランスフォーメーション(DX)にも注力している。DXの取り組みに関しては2024年現在、経済産業省、東京証券取引所、および情報処理推進機構によるデジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)に2年連続で選定され、優れたデジタル活用の実績が表れていると評価されている。

近年、DXを推し進める一環で、さまざまな情報システムのアップデートや業務プロセスの最適化と合わせたデジタルテクノロジーの活用も進めてきた。

医療用医薬品は、薬局や病院などで医療従事者がパッケージの破損などの品質異常やその他品質上の懸念点を確認した場合、製薬会社にその旨を「苦情」として伝える。第一三共グループでは従来、医療用医薬品の苦情が報告された場合、当該医薬品を返却してもらい、第一三共のMRが返却頂いた医薬品の代替品を医療機関に持参していた。

近年、医薬品の流通を取り巻く環境が変化し、こうした対応を継続するのが難しくなってきていた。2014年、医薬品分野における国際的な協力を目的とした「医薬品査察協定および医薬品査察協同スキーム」(PIC/S)が、医薬品の適正な流通基準(GDP)などを定めた「PIC/S GDPガイドライン」を策定。日本でも日本版GDPガイドライン(以下、GDPガイドライン)の検討が始まり、これに準拠した流通が求められる流れが確定的になった。

苦情の報告があり返却頂いた医薬品の代替品をMRが持参するやり方では、GDPガイドラインを遵守した保管、輸送、文書管理などにかなりの工数がかかる。第一三共にとっては、営業部門(MR)の業務負荷が大幅に高まり、サプライチェーン部門や品質保証部門などでの業務負担や各ステークホルダー間のコミュニケーションも複雑になる懸念があった。品質保証部GMP推進グループ主査の山田秀徳氏は次のように振り返る。

「代替品は弊社グループで物流を担う第一三共プロファーマ株式会社の物流センターからMRの手元に届き、営業所で保管する。それが保冷品であれば冷蔵庫に入れて、翌日に保冷バックなどに入れて医療機関まで持参するという流れだが、GDPガイドラインに準拠するには、物流センターから医療機関まで持参するプロセスのトレーサビリティを確保する必要がある。冷蔵庫の温度を記録して、適正な温度で管理していたか、また、温度計のキャリブレーション記録などを後から確認できるようにするなどの対応が求められ、こうしたデータをどのように管理・共有するかも課題になる。また、支店内での出納記録や手順書の作成及び維持管理、教育訓練等も必要となる。代替品を持参するという対応はそもそも営業機会の損失でもあり、現場の負担をこれ以上大きくするのは現実的ではなかった」

そこで同社では、苦情発生時の対応を、従来のMRによる代替品の持参から、卸売販売業者を通じた返品処理に変更する方針にした。卸売販売業者の流通プロセスでは、通常の医薬品輸送と同じであるため、必要なデータを取得する仕組みなどトレーサビリティの環境も整っており、医療機関側では、返品・新規購入となるため、必要な医薬品は代替品より早期納入が可能であり、イレギュラーな対応がなくなり、通常の医薬品輸送と同じであることから代替品よりも品質へ信頼性が高まる。「代替品対応から返品処理対応システムを導入した返品処理対応に切り替えることで、GDPガイドラインを遵守しながら、効率的でミスがない、且つ現場の負担が減る堅牢な対応プロセスを構築できると考えた」(山田氏)という。

こうした経緯から、返品処理対応のシステムを構築するための基盤として、ワークフローシステムの導入を検討することになった。

山田 秀徳 氏

導入

Accel-Martの柔軟性や拡張性を評価

各部門と連携しながら返品処理プロセスを策定

第一三共がシステムに求める要件として重視したのは、三つのポイントだった。一つ目は、返品処理対応プロセスを実現するための要件適合性や効率性、柔軟性だ。具体的には、ワークフローのカスタマイズ性が高く、作業遅延防止のためのアラート機能、マスタなどのシステム間連携といったインターフェース機能を標準で備えていることを重視した。二つ目が、権限の適切なコントロールなど法規制や情報セキュリティの基準との適合性や、十分な性能を発揮するための可用性、運用・保守性、拡張性など非機能要件を満たせるかどうかだった。そして三つ目が、クラウド活用を推し進める方針への適合性だった。デジタル&テクノロジー部ソリューションデザイングループ主査の服部正巳氏は次のように説明する。

「複数製品を比較検討した結果、判断基準のそれぞれで水準以上の機能を持つと評価したAccel-Martを採用した。単純な機能比較ではなく判断基準を踏まえた総合的な判断で、コストも含めて優位性があった。」

ソリューションデザイングループ 主査

服部 正巳 氏

Accel-Martを活用した返品処理対応システムは、intra-martのセールスパートナーである株式会社JSOL(以下、JSOL)の提案だったが、第一三共とJSOLの長年にわたる信頼関係も採用の後押しをしたかたちだ。第一三共はこれまでもintra-martを導入しており、勤怠や人事の諸届申請に活用している。JSOLはこうしたシステムの構築に加え、ERPや営業支援システムの導入も支援している。服部氏は「JSOL様は製薬企業の業務やintra-martを熟知してくれているベンダーの一社。理にかなった提案をいただき、また開発時にも能動的な提案をしていただけるという期待があったことから、目的を実現するためのシステムを確実に導入できると判断した」と話す。

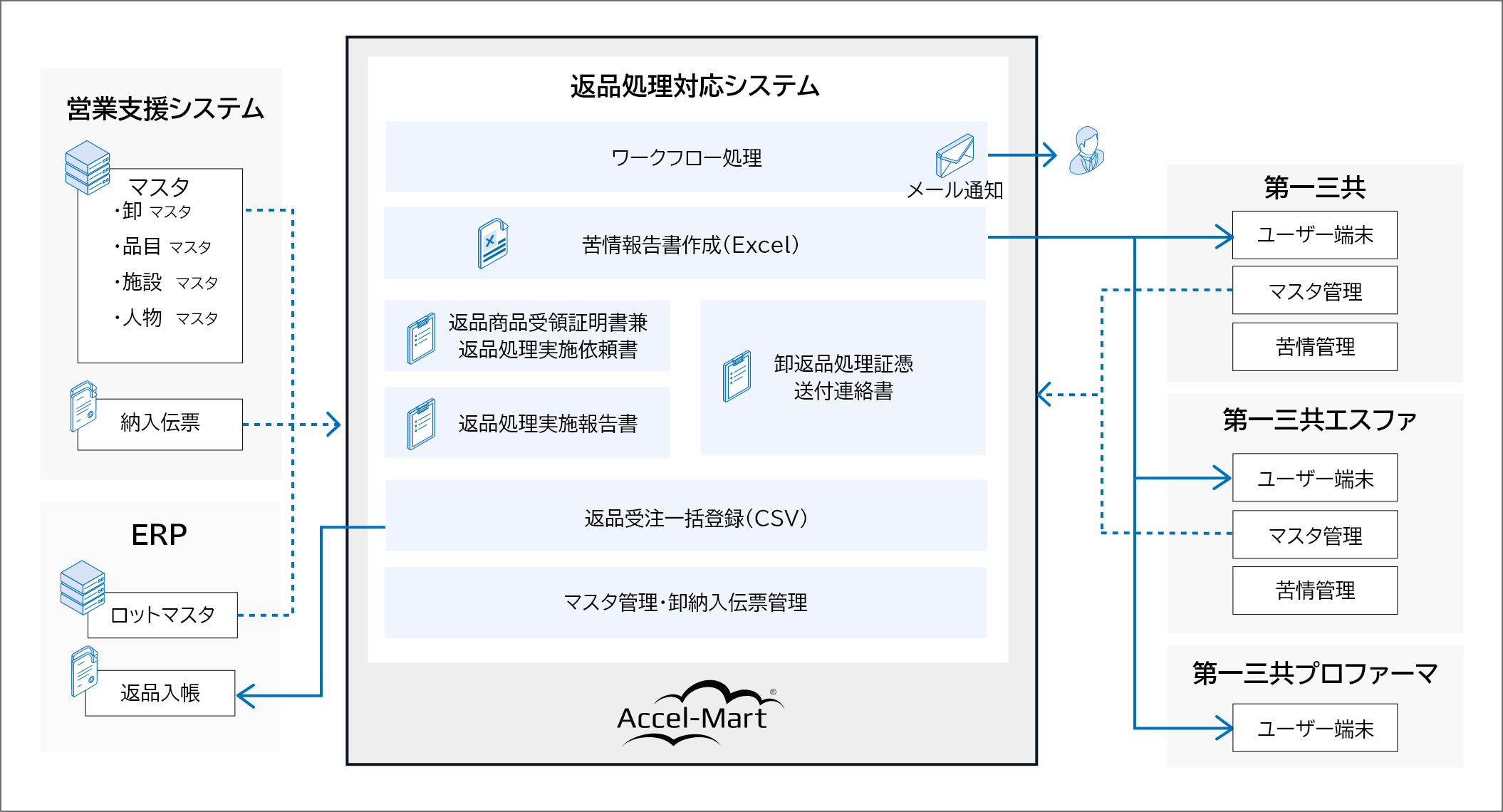

返品処理対応のシステムは、最終的に第一三共とジェネリック医薬品を中心に製造する第一三共エスファ株式会社(以下、第一三共エスファ)のグループ2社で利用することになったため、開発・実装にあたっては変革を伴う両会社の業務プロセスとシステムの両面で全体最適を図る必要があった。そのため、要件定義や受け入れテストの期間を十分に確保することに留意したという。山田氏が業務部門のプロジェクトマネージャー、服部氏がIT部門のプロジェクトマネージャーを担い、JSOLと綿密なコミュニケーションを図りながら、きめ細かいマネジメントを行った。

山田氏は「返品処理対応へ変更するプロジェクトを推進した当初は、検討や協議がうまく進まず、苦悩の日々が続いたが、両社のMR、卸流通、IT、品質保証という幅広いステークホルダー間でコンセンサスを形成するために、約1年の時間をかけて各部署と丁寧にコミュニケーションを重ねた。いつまでに何を決めなければならないかなど、JSOLにスケジュールやマイルストーンを適切に管理してもらえたこともスムーズにプロジェクトが進んだ要因だった。最終的には第一三共の各ステークホルダーが共通認識のもと、一丸となって対応し、多くのステークホルダーの協力のおかげで、スケジュール通りに返品処理システムの開始を達成できた」と振り返る。

一方、服部氏は「業務部門のプロジェクトマネージャーの山田が、GDPガイドラインに準拠した返品処理プロセスについて責任を持って構築する、という強い意志と明確な目的意識を関係者に浸透させてくれたことが大きかった。各部署からさまざまな要件が出てくるが、共通化が可能か、個別の要件になるのかを整理し、さらに個別の要件に対してはシステム化するほうがいいのか、運用で補うほうがいいのかなど、要件の重要度を踏まえ優先順位をつけながら効率的、かつ効果的に判断して全体最適を進めることができた」と強調する。

また、要件定義時にAccel-Martの仕様を考慮しつつ要件を整理し、標準機能のみで開発したため、設計・開発期間を短縮できたという。画面開発については「IM-FormaDesigner」のみで実装し、受け入れテスト段階の追加要望に対してもスピーディーに対応できたことで、プロジェクトのスムーズな進捗につながり、製品選定から約1年後には本稼働に漕ぎつけた。

〇システム概要図

効果

GDPガイドラインの遵守という大目的を達成

代替品持参による関係部門のGDPガイドライン対応が不要となり、MRの営業機会損失も解消

現在、Accel-Martを基盤として返品処理対応システムは、第一三共と第一三共エスファの全MR、約2,200人が利用できる状態になっている。本社側でも品質保証、流通政策、サプライチェーンの各部門で数人ずつが利用しており、こうした体制の下、苦情を受けた際の返品対応を年間約1,000件処理している。

薬局や病院などの医療機関からMRが苦情を受け、その情報をシステムに登録した上で、返金するための関係者の情報共有や各種判断、承認を、確実に進めるワークフローシステムを整備したかたちだ。山田氏は「代替品持参から返品処理対応に切り替えることによりGDPガイドラインへの準拠した適切な品質の医薬品を医療機関に届ける仕組みにするという目的を果たせたことがまずは最大の成果。ステークホルダー間の情報連携なども実現できた」と手応えを語る。

医療機関にとっても、従来のMRによる代替品の持参と比較して、迅速に必要な医薬品を通常の医薬品と同じかたちで調達できるようになり、品質への信頼性が高まった。

また、プロセスを整備したことの副次的な効果として、関係部門にもメリットが表れているという。

「品質保証部門は管理の負荷低減、サプライチェーン部門は物流コストの削減、営業部門はMRが代替品を持参していた工数を削減できた。」(山田氏)

未来

システムアーキテクチャー方針に準じた開発で改善要望も抑制

さらなる利便性向上のアイディアも

返品処理対応システムは本稼働から5年以上が経過しており、前述のとおりGDPガイドラインに準拠した苦情発生時の対応という当初の目的を達成し、追加のシステム改修も発生せずに安定した運用を続けている。服部氏は「業務とシステムの全体最適に加え、システム品質を確保するためにシステムアーキテクチャーの方針も明確に定めて開発を進めたので、開発工数や期間を削減できただけでなく、本稼働後の改善要望も結果的に抑制できている」と話す。

一方、山田氏はさらなる利便性向上のための改善余地があると考えているという。「ダッシュボード機能があれば、返品処理の状況がより分かりやすく可視化でき、使いやすくなる。また、システム上で簡単にレポートが作成できるようになったり、マニュアルを見なくても操作・入力できるようなガイド機能を操作画面上に実装したりすればさらに良いシステムになるのではないか」

日本製薬工業協会にて定められている業界標準マニュアルが2024年11月に改定され、伝票に使用する統一データフォーマットに新項目が定められた。この新項目にロット番号が追加され、2027年頃までに、それぞれの伝票にロット番号を紐づけるという対応も必要になるため、そのためのシステム拡張も進めていきたい意向だ。

基本情報

第一三共株式会社

- 所在地

- 東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号

- 設立

- 2005年9月28日

(三共株式会社と第一製薬株式会社との共同持株会社として設立) - 事業内容

- 医薬品の研究開発、製造、販売を手がける大手製薬会社

- URL

- https://www.daiichisankyo.co.jp/

導入パートナー 株式会社JSOL

第一三共様における製薬業界のレギュレーションに対応する基盤として、クラウドサービスであるAccel-Martを導入させていただきました。

導入にあたっては、弊社が長年培ってきた製薬企業の法規制や業務の知見と、intra-martの開発ノウハウを活かし、高品質・効果的なシステム導入を実現できたと自負しております。

今後は、第一三共様や製薬企業様に対する継続的なご支援に加えて、本プロジェクトで培ったAccel-Martの経験を横展開する形で、NTTデータ イントラマート様と協力し、各企業様へのAccel-Martに関する提案・導入に取り組んで参ります。

東日本営業部 植田 翔太 氏(左)

法人ビジネスイノベーション事業本部

プリセスインテリジェンス部長

小高 庸平 氏(右)

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。