導入事例

デジタル化にあたり、ルール・制度の抜本的な改革に着手

「intra-mart Accel Kaiden!」採用で経費精算と勤怠管理をアップデート

課題

教職員の業務効率向上を阻む申請・承認のアナログ運用

長年運用していたルール・制度が障壁となっていた

文化学園は、ファッション・デザイン・建築・観光分野の実践的な教育を行う「文化学園大学」、アジアを代表する実績を誇るファッションスクール「文化服装学院」、ファッション分野で日本初の専門職大学院である「文化ファッション大学院大学」、日本語の専門教育機関「文化外国語専門学校」の四校をはじめとする教育事業部門と経営を支える基盤の1つとなっている出版局・購買事業部等の収益事業部門で構成されている。

近年、デジタル技術を活用した学校改革が全学的な課題になっており、2021年にはその解決に向けた取り組みの一環として、業務改革支援室を立ち上げた。

総務や経理といった学園の本部組織と、情報システム部門にあたるICT推進課から横断的にメンバーを選抜し、業務改革とそれを支えるデジタル基盤の整備を一体的に進めるための組織だ(現在は業務改革支援室とICT推進課を組織統合し「ICT・業務改革推進課」に)。

総務部副部長の内谷達郎氏は「古き良き文化を大切にするという組織的な土壌がある中で、紙ベースでのアナログな申請・複雑な承認フローがいたるところに残っていた。学校間、組織間での連携が十分に取れない状況があり、全学的な改革を進める組織が存在していないことも課題の1つであった。デジタル技術を有効に活用し、職員起点で『人に寄り添う働き方を実現する』ために業務改革支援室が立ち上がった」と説明する。

内谷 達郎 氏

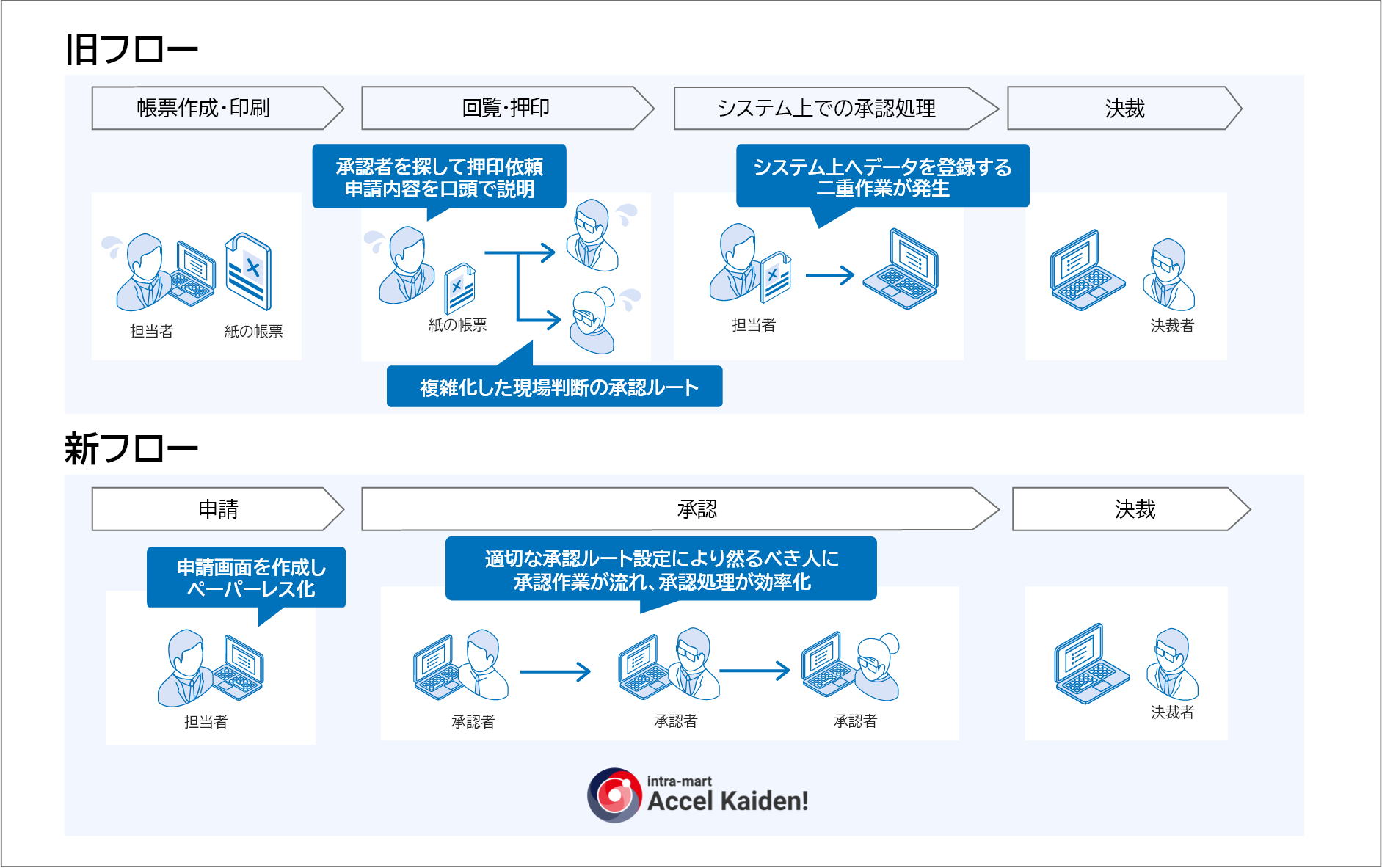

業務改革支援室がデジタル化と業務改革を進める対象として最初に目を向けたのは、経費精算の申請・承認だった。従来、経費精算に対応したワークフローシステムは導入していたものの、実際の運用はシステムで帳票を作成し、紙に印刷して回覧、押印した後、システム上でも承認処理をして、データを基幹システムなどに連携する流れになっていた。総務部総務課の石川夏奈美氏は次のように課題を振り返る。

「特に先生方にとっては、授業の合間に経費の申請書を作成して印刷し、印鑑を押して回覧、最終的に事務局に持参するというプロセスが相当の負担になっていた。申請者が決裁者に押印を依頼する際、決裁者が不在だった場合は、再度訪ねなければならず労力が発生していたほか、申請処理全体の遅延に繋がっていた。」

アナログな申請・複雑な承認フローであるが故に、組織ごとの独自の慣習などを自由に反映できてしまうことも課題だった。「明文化された規程がないままに、この経費はこの先生にも承認をもらったほうがいいのではないかという現場の判断で承認ルートが複雑化していた。既に利用していたワークフローシステムでの電子化を進めるためには、承認ルートの見直しが必要な状況だった」と総務部ICT・業務改革推進課課長の勝畑尚貴氏は話す。

総務部 ICT・業務改革推進課

(業務改革担当)

石川 夏奈美 氏

こうした課題のソリューションとして、intra-mart Accel Kaiden!を採用した。

導入

経費精算と勤怠管理をオールインワンで

探していたのはクラウドで幅広い要件に対応できる製品

業務改革支援室では、約1年という時間をかけて情報収集を重ね、複数の製品を比較検討した。製品の選定基準として当初から重視していたのは、クラウド製品であることだった。内谷氏は「人に寄り添う働き方を実現するには、場所を選ばない働き方に対応できることが不可欠だと考えていた」と話す。

一方で、多くのSaaS型製品は対応できる要件の幅が狭いという問題があったという。「経費精算に特化しているものはワークフローの機能に柔軟性がなかったり、逆にワークフローが充実している製品は費目や勘定科目、税率などの細かい設定ができなかったり、なかなか文化学園のニーズにフィットしなかった」(勝畑氏)

intra-mart Accel Kaiden!は、文化学園のルールに合わせてシステムを構築、設定できる柔軟なカスタマイズ性と、使い勝手がよく分かりやすいUIを備えていたクラウド型ソリューションである点を評価して採用したかたちだ。

ICT・業務改革推進課 課長

勝畑 尚貴 氏

さらに文化学園は、経費精算システムとしてintra-mart Accel Kaiden!の導入を進めるのと並行して、勤怠管理への活用も検討し始めた。総務部ICT・業務改革推進課課長補佐の武居広親氏は「勤怠管理システムとタイムレコーダーは導入していたものの、アナログな運用が多く、人事部門の業務負荷も大きかった」と話す。休暇申請などは書類で提出して人事部門がシステムに登録していたほか、打刻データや事前登録データを基にした勤怠記録は紙に出力して修正、決裁し、最終的にそれを人事部門が手入力でシステムに反映するというフローだった。

「intra-mart Accel Kaiden!に勤怠管理機能もラインアップされているのは把握していて、オールインワンで運用できれば理想的だとは考えていた。経費精算での導入がうまくいきそうだという手ごたえを踏まえて、人事部門の管理職にもintra-mart Accel Kaiden!が勤怠管理に使えそうか確認してもらい、正式導入に至った」(内谷氏)

ICT・業務改革推進課 課長補佐

武居 広親 氏

経費精算、勤怠管理とも、導入プロセスでは、既存の申請・承認プロセスをそのままシステム化するのではなく、各部署の意見を丁寧にヒアリングし、要件整理と合わせて制度改革にも取り組んだ。文化学園には前述のとおり四つの学校からなる学校事業部門と、出版や物販を手がける収益事業部門がある。その全てのルールや制度を棚卸しするのはなかなか困難を伴う作業だった。

勝畑氏は「業務改革支援室のメンバーも、この過程で初めて知るルールや制度があったが、各学校の窓口となる部署と丁寧にコミュニケーションを取ることで前向きに協力してもらえたため、まだ道半ばの部分はあるものの、ユーザーに過度なストレスを与えない絶妙なバランスで経費精算の申請・承認をデジタル化できた」と振り返る。勤怠管理システムの導入を担当した武居氏も「各学校の管轄部署からは大きな協力が得られたので、要件整理や導入はスムーズに進んだ」と率直な感想を述べる。

ただし、制度改革でワークフローをシンプルに整理しても、学内特有の経費管理や勤務体系の中には標準機能では実現できないものもいくつか残った。今回の一連のプロジェクトは、intra-martのセールスパートナーである株式会社フォーカスシステムズが支援しており、同社がアドオンによる機能開発を担当し、こうした要件に対応した。勝畑氏は「経費精算も勤怠管理も、標準機能では実現できないけれども絶対に必要な機能があり、どうしたらいいのか悩むことが何度かあった。フォーカスシステムズからは、都度、コストをそれほどかけずに対応できる提案をしていただき、何とか乗り切ることができた」と評価する。

〇システム利用イメージ

効果

ローンチ後10カ月で1万件の経費精算をデジタル化

組織の枠を超えてコミュニケーションしやすい文化に変わった

経費精算は2024年1月、勤怠管理は同年4月に本格稼働し、正職員、非正規職員を含めて全職員約1000名にアカウントを付与している。経費精算の申請数は10月初旬時点で1万件を超えており、内谷氏は「既に相当の規模で業務の効率化が図られており、今後稼働率が上がっていくにつれて効果はさらに上がっていく」と手応えを語る。勤怠管理についても、「勤怠管理の実務が全般的に効率化されたことに加え、職員が自身の勤務状況や休暇残日数などを容易に確認できるようになり、上長の手が空いている時間を見計らって休暇申請をする必要もなくなった。職員の働きやすさの向上には間違いなく繋がっているのではないか」と話す。

ユーザーにとっては、紙をベースにしたプロセスからデジタルへの大転換だが、「多くのユーザーが抵抗なく新しいシステムを使えるように、各部署に協力してもらいながら、ユーザーが求める情報を網羅できるようマニュアルの作成を進めた。」(石川氏)成果もあり、電子化したことによる利便性を評価する声が大きいという。また、制度改革を進めたことで各種承認の決裁権限も整理したため、経営層からは「本当に自分が判断すべき案件だけが上がってくるため、意思決定の精緻化、迅速化につながっている」と評価されている。

さらに、業務改革支援室が立ち上がって、情報システム部門と本部組織が一体となり制度改革をし、各校・各所への入念な聞き取りをしたうえでシステム導入を進めたことで、学内の組織間のコミュニケーションにも変化が生じたという。内谷氏は「組織の枠を超えて業務改善や改革の提案をし合うような、風通しのよさが生まれてきている」と強調する。

未来

intra-martへのワークフロー統一を視野に

内製リソースの拡充とノウハウの共有は中期的な課題

経費精算と勤怠管理はデジタル化を完了したものの、まだアナログな運用が残っている業務は多く、intra-mart製品の活用範囲を広げ、ワークフローの統一を図る方針だ。現在、特にニーズの大きい備品購入申請の電子化を進めている。「備品の購入先とはメールの添付ファイルで注文書などのやり取りをしており、ペーパーレス化はしているのですが、メールの見落としや対応漏れのリスクがあるので、システムで改善する方法を検討している」(勝畑氏)また直近では、intra-mart上に構築した施設予約システムもローンチを控えているという。

内製のリソース拡充とノウハウの体系化も中期的な課題だ。文化学園では「IM-FormaDesigner」を使い、簡易な開発は内製している。ただし、現時点でIM-FormaDesignerを扱うことができる人材はICT・業務改革推進課の限られたメンバーだけであり、属人化を排した内製体制の構築にも取り組む。

基本情報

学校法人文化学園

- 所在地

- 東京都渋谷区代々木3-22-1

- 設立

- 1923年6月23日

- 事業内容

- 創立以来、日本のファッション教育をけん引。文化学園大学、文化服装学院、文化ファッション大学院大学、文化外国語専門学校の四つの学校等からなる教育組織と出版局・購買事業部等からなる収益事業組織で構成。

- URL

- https://www.bunka.ac.jp/

導入パートナー 株式会社フォーカスシステムズ

弊社は20年に亘りintra-martを活用したシステム導入を行っているSIerです。

学校法人 文化学園様は弊社でも比較的経験数の少ない業種のお客様でございましたが、長年培ってきたノウハウと「intra-mart Accel Kaiden!」をベースにした拡張性の高いアーキテクトにより、文化学園様が望まれていた経費精算/勤怠管理システムを実現できたと自負しております。

文化学園様におかれましては今後、intra-martの活用範囲を拡大されるご意向とのことなので、弊社も変わらず支援して参ります。

デジタルコンサルティング事業部 BPRソリューション部

部長 上野 仁

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。