導入事例

intra-martとRPAの組み合わせでハイパーオートメーションの基盤を構築

キャッシュレス需要の高まりでひっ迫する業務を効率化

課題

キャッシュレス決済の急伸で業務がひっ迫

デスクトップ型RPAは浸透するも導入効果は徐々に頭打ちに

三菱UFJニコスは、三菱UFJカードをはじめとする個人・法人向けのクレジットカードの発行や加盟店への決済システム導入、金融機関などからのカード発行業務の受託など、快適・安全・安心なキャッシュレス社会の実現に向け、多様な決済サービスを提供している。

近年、決済におけるキャッシュレス比率は急速に伸びており、同社の事業環境も変化している。これに対応して競争力を継続的に向上させ、顧客体験の改善につなげるべく、従来の業務オペレーションを抜本的に見直しつつデジタル技術の積極的な活用に取り組んできた。その中核を担う組織がデジタル企画部だ。

17年後半にデスクトップ型RPAの試験導入を始め、18年にはデジタル企画部が主導して全社展開を進めた。以降2年間で約400のRPAシナリオを作成し、現在では約700のRPAシナリオが稼働している。一方で、デスクトップ型RPAの活用が拡大するにつれて課題も見えてきたという。デジタル企画部部長の宮崎友和氏は次のように振り返る。

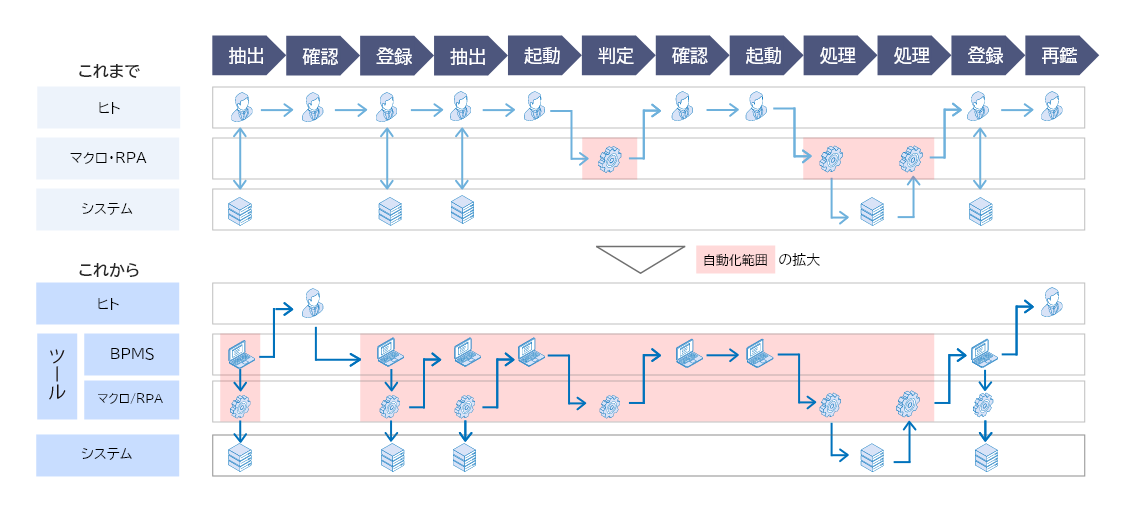

「デスクトップ型RPA単体で自動化できる業務は各従業員の手元作業に限られる。人間のアナログな作業とロボットによる自動化がサンドイッチ状態になっており、業務効率化の効果も限定的だった。プロセスの始点から終点まで自動化するためには、人間同士の業務の受け渡しや、ビジネスロジックに基づいた判断をシステムに乗せる必要があると考えた」

そこで同社が着目したのが、複数の業務で構成されるビジネスプロセス全体を、さまざまなテクノロジーやツールを組み合わせて効率化、自動化する「ハイパーオートメーション」の概念だった。キャッシュレス市場の拡大により、さまざまな部署で業務量の増加が加速しているという事情もあり、20年にはハイパーオートメーションを実現するための仕組みづくりの検討に着手。コアソリューションの一つとして採用したのが、intra-martだった。

宮崎 友和 氏

導入

業務部門主導の継続的なプロセス改善に資する製品であるかを重視

「1号案件」である増枠審査業務の効率化で大きな教訓を得る

三菱UFJニコスはまず、ワークフローシステムとRPAを組み合わせて、ハイパーオートメーションを実現するための基盤の検討を開始。こうした経緯から、ワークフロー製品の選定では、RPAと連携してハイパーオートメーションを実現し、それを全社展開して維持するのに適しているかという観点で複数製品を比較した。

「業務部門主導で継続的なプロセス改善ができるようにしたかったので、業務フローとシステムを整合させて進捗を可視化でき、ワークフローをしっかり管理できるか、BPMN※に対応していて社内に適切に横展開していける製品であるかといった点を重視した。ユーザーが継続的にプロセスの改善を検討できるか、つまりフローを簡易に改修できるローコード開発環境があるかも重要なポイントだった」(宮崎氏)

※ BPMN:Business Process Model and Notation(国際標準の業務プロセス表記法)

市川 貴仁 氏

最終候補を2製品まで絞り込み、PoCを経て、intra-martと新たなRPAを組み合わせてハイパーオートメーションの基盤を構築することにした。デジタル企画部調査役の市川貴仁氏は「intra-martがワークフローシステムに求める要件を最もハイレベルで満たしたことに加え、コスト面でも競合製品と比べて優位性が大きかった」と評価する。

intra-martとRPAによる業務効率化の最初の事例である「1号案件」となったのは、同社の中で特に顕著な業務量の増加傾向が見られた増枠審査業務の効率化だった。増枠審査業務とは、クレジットカードに設定されたカード利用枠を顧客の申し出により増枠する一連の手続きで、受付、審査、回答の順に業務が流れる。従来は顧客申し出ごとに審査に必要な情報を紙に印刷してクリアファイルにまとめて処理するかたちで手続きを進めていたが、これをエンド・トゥ・エンドでシステムに乗せ、各担当者の業務効率化やプロセス完了までのリードタイム削減を図った。

ただし、1号案件はすんなりと完成に至ったわけではなかったという。デジタル企画部が業務現場にヒアリングをしてプロセスをモデリングしたが、製品理解や経験の不足もあり要件獲得が不十分であった」と宮崎氏は話す。そのまま開発がスタートし、後から要件差異が続出するという事態になった。

また、画面開発は一部内製する方針だったが、「要件が複雑でローコードで処理できるレベルではなかったので、最終的にデジタル企画部の社員が手探りでコーディングを勉強して開発するような体制になっていた」(市川氏)という。さらに、プロジェクト管理の経験やスキル、ノウハウも十分ではなかった。

結果としてスケジュールやコストの見直しをはかるため一旦開発を中断。改めてプロジェクトの完遂に必要なプロセスを棚卸しした上で改善活動(設計ルール・品質基準の制定、関係者間のコミュニケーション整備等)および現場への要件確認を行い再出発し、23年9月にようやく本稼働に至った。

その後、社内手続き業務の改善にもintra-martを活用しようという気運が社内で高まった。1号案件を通じてワークフローシステムとしてのintra-martの有効性を確認できた結果だという。まずは、これまで書類ベースで行っていた業務システムのID登録・削除申請手続きをシステム化し、24年4月にリリースしている。

現在、増枠審査業務では50ユーザー、ID管理システムは1500ユーザーがintra-martを活用している。

〇システム利用イメージ

効果

増枠審査は業務量を4割削減、紙の使用量は8割減

1号案件を通じたノウハウとスキルの獲得、体制整備も大きな成果

1号案件の増枠審査業務については、intra-martの導入後、業務量を約4割削減できており、おおむね狙い通りの効果が出ているという。また、ペーパーレス化により紙の使用量は8割程度削減できた。宮崎氏は「現場の社員もペーパーレス化のメリットを実感しており歓迎する声は多い。ワークフローの進捗が可視化され、共有されるようになったことで、業務全体のマネジメントや個人のタスク管理がやりやすくなったことも大きな効果だ」と手応えを語る。

業務システムのID登録・削除申請も、増枠審査業務と同様に、紙の書類の印刷や押印、回覧などが不要になったため、手続きの効率化と紙資源の節約につながっている。また、intra-martの活用によりIDをデータベースで一元管理することになったため、ID点検業務も従来と比べて大幅に効率化できると見込んでいる。

さらに、1号案件での経験を通じて、ハイパーオートメーションの基盤を活用した業務改善のノウハウ、スキルを獲得し、体制を整備できたことも大きな成果だったという。「我々自身が業務ヒアリングをしっかりできる能力を身に付け、可視化したものを細部まで現場とすり合わせ、必要のないプロセスは削ぎ落とすということができるようになった。1号案件では、プロジェクトマネジメントについても学ばなければならないという危機意識が芽生え、組織的にPMP※の育成と資格取得を推進している」(宮崎氏)

※ PMP®:Project Management Professional(プロジェクトマネジメントに関する国際資格)

未来

教訓を生かした2号案件に着手し、70%の業務量削減を見込む

プロセスマイニングやハイパーオートメーション高度化も視野

現在、intra-martとRPAを活用したクレジットカード事業の業務改善の2号案件に着手している。宮崎氏は「2号案件ではBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング、プロセスの棚卸しと最適化・再構築)を徹底できている。既存のプロセスを並べると640くらいの業務プロセスがあったが、本当に必要なものを精査した上で統廃合したり、システム化・自動化したりすることで、約90%のプロセスを削減することができた」と話す。業務量に換算すると従来比で70%程度の削減を見込んでいる。2号案件は25年3月にローンチ予定だ。

今後は、プロセスマイニングツールの導入も視野に業務改革をさらに加速させるとともに、生成AIなど先進テクノロジーを活用したハイパーオートメーションの高度化も検討する方針だ。

デジタル企画部としては、業務改革に前向きな風土をつくる役割も重視している。BPRの手法を社内で標準化し、ドキュメントを準備しており、業務部門が自律的にプロセス改善や業務効率化に取り組むことができる環境も整えていく。

基本情報

三菱UFJニコス株式会社

- 所在地

- 東京都千代田区外神田4-14-1

- 設立

- 1951年6月7日(旧日本信販)

- 事業内容

- クレジットカード発行事業、ソリューション事業、プロセッシング事業などを展開する三菱UFJフィナンシャル・グループの中核企業

- URL

- https://www.cr.mufg.jp/

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。