導入事例

紙と人手による人事部の業務のデジタル化に「intra-mart®」を採用し、ペーパーレス化

情報システム部と連携し、業務部門が自らローコードで内製開発に積極的に関与

課題

拠点は順次全国に拡大、紙で届く申請書類の処理業務負荷増

デジタル化による業務効率化が急務に

1984年に創業したアイセイ薬局は、当初から「地域医療への貢献」を掲げた事業展開を行ってきた。調剤薬局を基幹事業としつつ、医療モール開発や医院開業・医療経営支援、調剤薬局の経営連携・事業承継など、まさに理念に即した幅広いサービスを手掛けている。ITを活用した顧客(患者さま)体験の向上にも積極的に取り組んでいる。

企業規模は順調に拡大しており、従業員数も継続的に増加している。一方で、社内にはアナログな業務プロセスが多く残っており、生産性向上に取り組む必要があるという課題意識が醸成されていた。現在、同社の従業員数はグループ連結で約4,000人だが、数年内には5,000人に達する見込みだという。人事部の田中亮太氏は次のように説明する。

「人事関連の届出は、基本的に全て紙で本社に郵送してもらい手続きする運用。年間数百人規模で従業員数が増えている状況で、従来のやり方では人事部側でも処理しきれなくなりつつある。従業員数が増加しても、現在の人事部人員で業務を遂行できるよう、デジタル化して業務を効率化することが必須だという判断になった」

そこでまずは人事関連の全ての申請・届出をワークフローシステムに乗せ、一元管理する方針を固め、intra-martの採用を決めた。

田中 亮太 氏

導入

複雑な申請経路に対応できる高機能なワークフローが必要

情報システム部から人事部へスキルトランスファーし内製開発も

ワークフロー製品の選定は情報システム部が主導した。同部の上垣晃氏は「人事部の要求を満たすには、汎用のテンプレートなどを使うだけでは難しかった。既存の複雑な申請・承認経路に対応するのはもちろん、入力した情報のチェック機能などを備えた手戻りの少ないワークフローを構築したいというニーズがあった」と振り返る。

上垣 晃 氏

いくつかの製品を比較して最終的にintra-martを選んだ要因としては、人事部のニーズを満たす高機能なワークフローだったことが大きいという。加えて、intra-martはユーザー数ではなくCPU単位の課金体系であることも高評価のポイントだった。前述のとおり、従業員数が現時点で4000人規模で、かつ継続して増加しているアイセイ薬局にとっては、単純にユーザー数に比例してコストが積み上がっていくよりもメリットが大きかった。

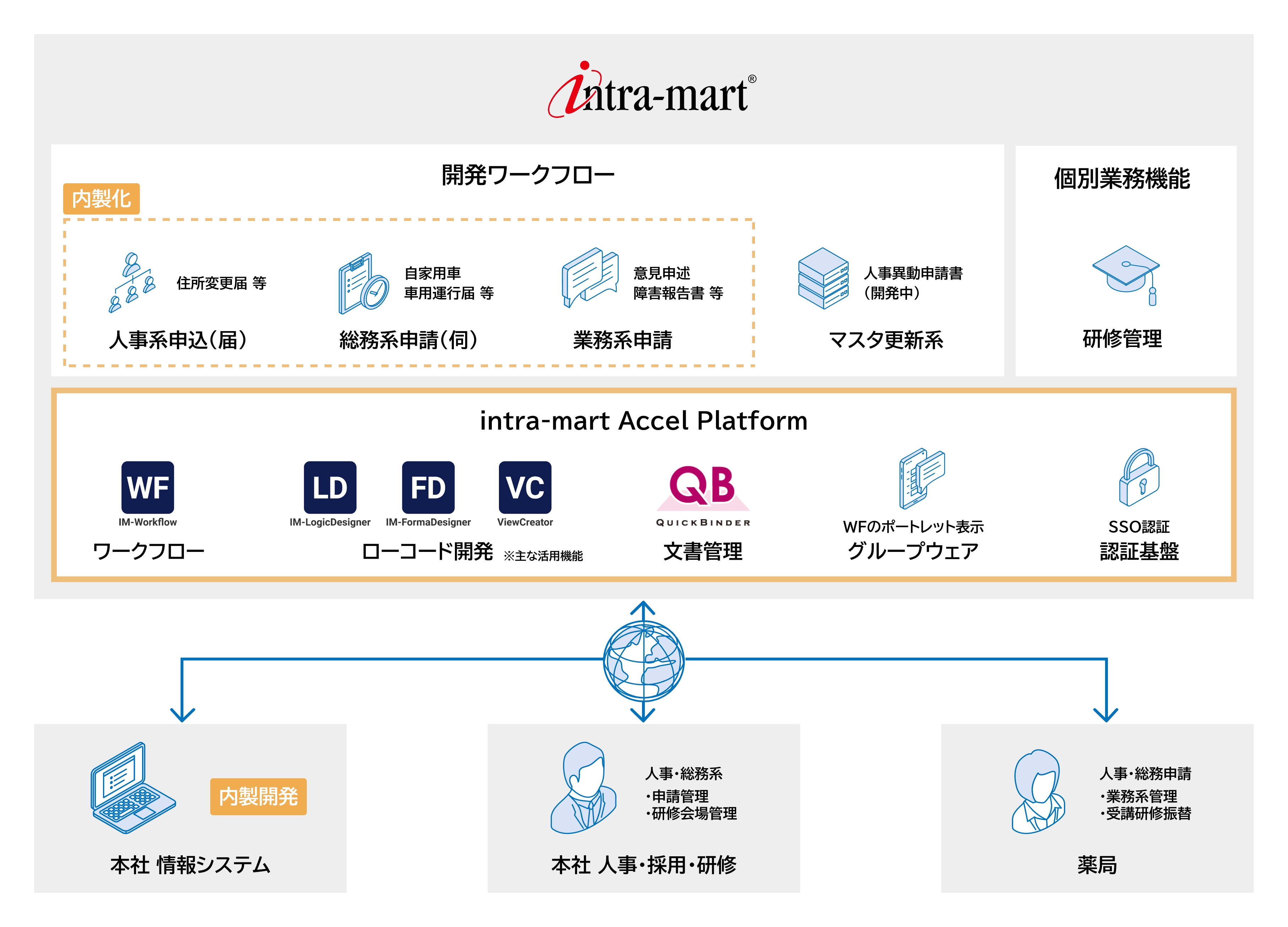

また情報システム部としては、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組むための基盤整備も進めたいと考えており、ワークフローとしての用途にとどまらない、アプリケーション開発基盤としてのintra-martのポテンシャルも高く評価した。「さまざまな業務アプリケーションを柔軟かつ簡単に作成できる環境があると理想的だと考えていたが、intra-martはローコード・ノーコードで手軽にアプリケーションを内製開発できる豊富な機能を備える一方で、スクリプトによるスクラッチでオーダーメードの作り込みもできる。情報システム部としては、開発方法に選択肢があってより幅広いニーズに応えられる開発基盤であることは大きな魅力だった」(上垣氏)

intra-martの導入・開発にあたっては、セールスパートナーであるNECネクサソリューションズ株式会社が支援。情報システム部が開発スキルを習得した上で、まずはシンプルなものや申請件数が多いものからワークフローを人事部と一緒につくり上げていった。この過程で情報システム部から業務部門である人事部へのスキルトランスファーも進め、intra-martのローコード開発機能を利用して人事部が自分たちで画面開発などを進められる体制を整えた。

田中氏は「画面作成時の項目設定などが細かくて最初は難しく苦労した」というものの、慣れてくるにつれてintra-martの使いやすさを実感するようになったという。「全国の店舗に加えて本社、支店にたくさんの部署があり、社内の申請・承認ルールや経路は非常に複雑。それをしっかりシステムに乗せて形にでき、結果的には理解できれば使い勝手のいい製品だと感じている」

こうして2021年秋に、住所変更届や兼業許可願、扶養家族変更届、振込口座変更届、特別休暇届など約10本のワークフローの運用を開始した。

■本システムの全体像

効果

年間数千件の申請がペーパーレス化

総務部や研修部にもintra-martの活用範囲が広がる

既にワークフローシステムに乗せているのは人事部所管の一部の申請ではあるが、それでも年間で数千件程度の申請がペーパーレス化された。さらに、申請業務をデジタル化したことで、書類の不備に伴う差し戻しや、データの転記ミスなどがなくなり、コストや業務負荷の削減効果は大きいと評価する。

田中氏は「当社の申請・承認ルートは、届出種類などによって異なるため非常に煩雑。従業員は、人事部に問い合わせでの確認が必要なケースや、書類を申請先と違う場所に送付してしまうなどの不備が発生していたが、そうした部分が改善されたことは申請者側と人事部の双方にとって大きな効果」と話す。定量的な効果の測定はこれからだが、人事部スタッフが申請業務の処理に割く時間は、体感的に「半分以下になっている」と手応えを語る。

また、申請画面の開発など、intra-martでのローコード・ノーコード開発のスキルを業務部門である人事部が身につけたことで、業務のデジタル化をさらに進めていく際のスピード感も高まると見ている。

これらのメリットは、人事部だけでなく他部門の業務にも波及している。自家用車を社用で使うための届出など、各店舗から総務部に上がってくる申請とその承認はシステム化されていなかったため、情報システム部主導でintra-martでワークフローを構築したほか、ITのガバナンスに関わるワークフローなども内製で開発した。

さらに、人事部と同様に従業員の増加とともに業務負荷が拡大していた採用・研修部もintra-martを活用し、研修の受付業務をデジタル化した。専門的な知識を要する人材が多い同社では、ビジネススキル研修・薬事研修の2つの軸でキャリア形成を支援している。新型コロナ禍後はオンラインとオンサイトのハイブリッドで開催しているが、研修会場や受講方法、日程の選択については全従業員からメールや電話で集約し、一旦選択した会場や日程を変更したいという要望も、同様に電話やメールで受け付けていたという。採用・研修部次長の西川信也氏は次のように説明する。

「研修前に問い合わせや連絡が集中することもあり、業務負荷が大きかった。そこで情報システム部に相談したところ、intra-martを使えるのではないかと提案された。伝達ルートが一本化されたことで、受講者、採用・研修部スタッフともに負荷やストレスが軽減された。既に満員の会場の予約を受け付けてしまったり、希望とは違う会場や日程でアサインしてしまったりといったミスもなくなった」

西川 信也 氏

未来

人事申請・届出の完全デジタル化へ

現場のデジタル化からDX基盤としての活用まで視野に

人事関連の申請・届出は50種類以上がデジタル化されていないが、これらもintra-martに順次乗せていく方針で、近く全面デジタル化を実現する計画だ。「まずは当面の最大の目標である人事異動申請を完成させたい」と田中氏は話す。

また総務部関連の業務では、intra-martの文書管理機能を使い、リーガルチェックや契約書管理の仕組みを整備していくことも検討している。研修受付のシステムについても、各従業員に対して受講すべき研修についてアラートを出したり、受講履歴が確認できる機能を追加したりといった構想があるという。

情報システム部の視点としては、各業務部門に広くintra-martのメリットを啓発し、業務のデジタル化の基盤としてある程度セルフサービスで活用してもらう体制を広げていくことで「DXの基盤整備につながるという期待もある」(上垣氏)。さまざまな既存業務システムとの連携を担うハブとしての役割を担わせることも視野に入れており、intra-martの活用を多角的に検討していく。

基本情報

株式会社アイセイ薬局

- 所在地

- 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビルディング

- 設立

- 1984年9月

- 事業内容

- 全国約400店舗の調剤薬局経営を中心に、地域包括ケアヘの参画や予防医療啓発、ICTを活用した地域の健康情報拠点としての事業展開にも取り組んでいる

- URL

- https://www.aisei.co.jp/

導入パートナー NECネクサソリューションズ株式会社

当社は、ITサービスインテグレータとして40年以上の実績を持っており、イントラマート製品の取扱いは18年以上、intra-mart Awardも16回受賞しております。

アイセイ薬局様では、紙で運用をしていた人事関連の申請をワークフローで管理するにあたり、既存の複雑な申請・承認経路への対応に加え、入力した情報のチェック機能などを備えた手戻りの少ないワークフローを探されていました。intra-martは承認者が動的に変わるフローや、組織や役職で権限を割り当てるフロー等を標準機能で実現が可能であり、アイセイ薬局様の課題解決が可能と考え、ご提案させていただきました。加えてintra-martはCPU単位の課金のため、企業規模が拡大するアイセイ薬局様にとってコストメリットも大きく、ご採用を決めていただきました。

当社では、調剤薬局の日々の店舗運営に必要な機能をintra-martベースで提供していることもあり、今後は人事関連の申請だけではなく、店舗本部を繋ぐコミュニケーション基盤としてのご活用に向けた幅広いご提案をさせていただきたいと思っております。

マネージャー

野下 克也 氏(左)

流通・サービスソリューション事業部

第一営業部

小林 奈央 氏(中央)

サービスプラットフォームソリューション事業部

サービス推進部 マネージャー

大島 洋之 氏(右)

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。