導入事例

スムーズなNotes移行と発展性・拡張性のある業務基盤構築を同時に実現

「intra-mart®」がDX推進のキーソリューションに

課題

変化への対応力向上を目指しDX基盤整備に積極投資

発展性や拡張性のあるプラットフォームの導入が急務に

太陽化学は幅広い食品メーカー向けに食品素材を提供する素材メーカーだが、乳化剤の製造技術を応用して化粧品や化成品向けの製品群も展開するなど、ビジネスのポートフォリオを拡大してきた。

同社執行役員でコーポレート本部本部長の山﨑長俊氏は「素材開発の技術力には自信があるが、何か特定の製品を大量に販売するというよりは、顧客の課題の解決や、コンセプトに合わせた製品開発を支援するなど、個別のニーズに応じたソリューションを提供できることが最大の強み。ありがたいことに、『こんなことがやりたいけど、まずは太陽化学さんにちょっと相談してみよう』という取引先が多い」と話す。

そうした立ち位置を生かし、近年では取引先同士のコラボレーションを創出するハブとなるようなイベントを開催し、自社の素材を活用した新たな商品開発につなげるなど、ビジネスエコシステム全体を活性化するような取り組みも積極的に進めている。

従来、同社は時代の要請に敏感に反応して自社の技術力をマネタイズすることでビジネスを成長させてきた。市場環境の変化はさらに加速していくと見ており、継続的に競争力を高めていくためには、DXに取り組むことが不可欠であるというコンセンサスが形成されているという。

「攻めの投資を拡大していくためにも間接部門の生産性を上げて固定費を最適化しなければならないし、新型コロナ禍を契機に働き方の変化は加速している。そして何よりも、生成AIなどの新しい技術を含めてITの力をフルに活用しなければ、先んじて市場環境の変化に対応することはできない。こうした課題を十分なスピード感で解決していくためにも、DX基盤の整備は急務だと考えていた」

そこで太陽化学では、数年前から社内システムの見直しや新たなIT製品の導入に積極的に投資してきた。AI-OCRを活用してファックスやメールなどで送付される注文書を正確かつ効率的に捌き、配送手配につなげる仕組みを導入したほか、基幹業務システムの刷新も行った。

一方で、全従業員の業務ポータルとなるグループウェアやワークフロー、業務アプリケーション基盤としてはNotesを使っていたが、課題が顕在化していたという。Notesのサポートが2024年に終了予定であるため、それまでに新たな環境に移行しなければならないのはもちろんだが、実際の業務でも不都合が散見されるようになっていた。コーポレート本部システム管理グループ保守チームチームリーダーの増田卓也氏は次のように説明する。

山﨑 長俊 氏

「例えばワークフローでは、承認依頼の通知がメールのみで、たくさんの未読メールの中に通知が埋もれて承認漏れが少なくなかった。こうした仕組みでは、承認を催促しても同じことが繰り返されるだけなので、各種申請・承認をスムーズにするための対策が必要になっていた。また、Notesで開発したアプリはアプリごとに個別のデータベース(DB)が用意されるが、DBの破損も発生しており、バックアップからの復旧に手間と時間がかかっていたほか、管理の属人化なども進んでしまっていた。また、DBを横断して情報を検索することもできないため、DXの基盤としては機能しないと考えていた」

山﨑氏も経営層の立場から、Notesを発展性や拡張性のある製品に移行しなければならないという課題意識を持っていた。「社員の世代交代が進む中、社内風土や文化も含めてモデルチェンジする時期に差し掛かっている。社長や事業部長が頭の中で考えたことを現場に落とすのではなく、社内の動きや情報を可視化・共有し、データを基に集合知で次の打ち手を考えていくべきで、そのためには新しいテクノロジーを継続的に活用可能なプラットフォーム製品が必要だ」

これらの課題を踏まえて、Notesの移行先として採用されたのがintra-martだった。

導入

複雑なワークフローに対応できる製品が必須

旧システムとの並行稼働を経て3年で完全移行

Notesの移行先となる製品選定で重視したのは、まず、ワークフローシステムとしての機能だった。Notesで作成してきた申請画面や承認ルートには複雑なものも多いため、これらをしっかりと再構築できる高度なワークフローを備えていることは必須だったという。

増田氏は「承認ルートの分岐も複雑だし、分岐条件に応じてさまざまな画面を用意する必要もあった。Notesから新システムへの移行に際してできる限りの標準化を試みたが、組織をまたいだ業務フローもたくさんあり、業務効率を考えると大きく変更できないものが多かった」と振り返る。

ワークフロー以外のNotesアプリケーションが担っていた機能を、それほど労力と時間をかけずに開発できるプラットフォームであることも重要だった。将来的に業務部門などのニーズに応じてスピーディーにアプリケーションを開発していくことを考慮すれば、内製中心の開発体制が可能になるローコード/ノーコード開発環境は不可欠だ。

また、DXの基盤としての導入を考える以上、基幹システムや既存の各種業務システムとスムーズに連携でき、拡張性が高いプラットフォームであることも検討のポイントだった。これらの条件を満たす製品を探して情報収集し、比較検討した結果、intra-martにたどり着いたという。

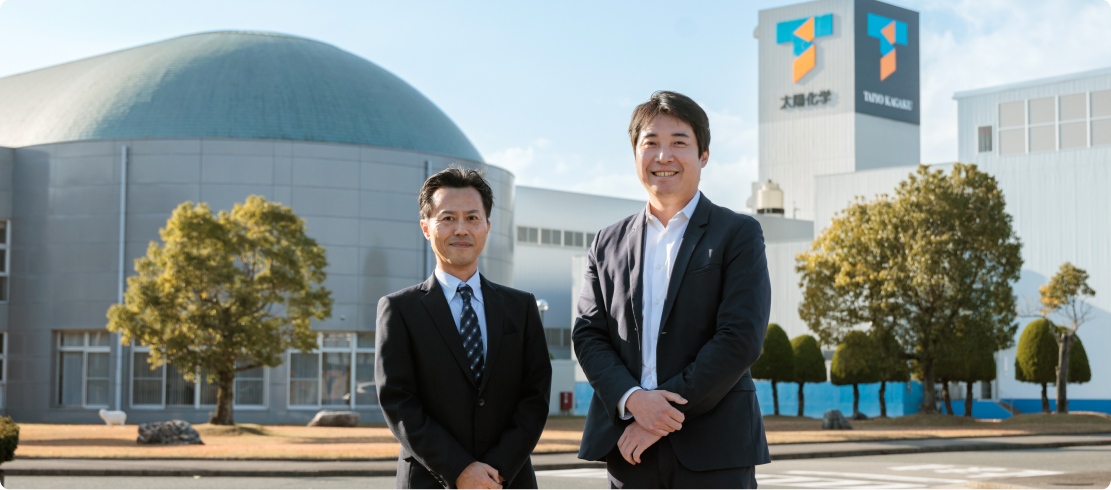

保守チーム チームリーダー

増田 卓也 氏

導入にあたっては、既存のNotesアプリやワークフローの棚卸しを行い、必要なものを順次intra-martで再構築しながら、Notesの旧環境とintra-martをしばらく並行稼働する方針を固めた。

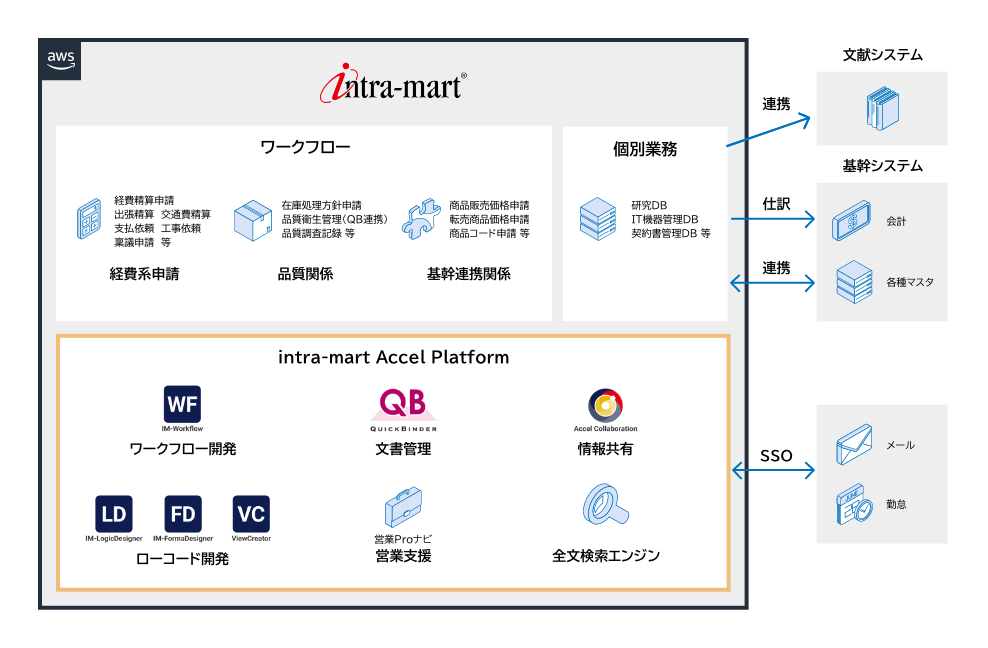

intra-martのセールスパートナーであるNECネクサソリューションズの支援を受け、まずは品質保証や経費申請など、高い信頼性が求められるワークフローを共同で構築した。そのノウハウを基に、以後は基本的に内製で開発を進め、約3年をかけて申請・承認処理のためのワークフローを75本、それ以外のアプリケーションを65本作成した。

さらに、基幹システムやRPA、前述のAI-OCRを活用した配送手配の仕組みとも連携。勤怠管理システムなどの外部クラウドアプリケーションとのシングルサインオンも実現した。その上で、ポータル機能を活用し、ユーザーがさまざまな業務にアクセスできる仕組みを整えた。

■本システムの全体像

増田氏は「新旧システムを並行稼働しながら、徐々にNotesからintra-martに移行していったことで、ユーザーの混乱もなくスムーズな移行が実現できた。従来の複雑なワークフローをそのまま実装しなければならないケースも含めてintra-martでの開発はスムーズに進んだし、開発を進める過程でどんどんバージョンアップされ、導入当初はできなかったことができるようになっていったのはありがたかった。初期にスクラッチで開発したものをローコード/ノーコード開発に置き換えるという取り組みも順次進めている」と説明する。

なお、内製開発では、できるだけ分かりやすい構造で開発し、Excelで設計情報を残すというルールを決めたという。ノウハウを属人化させずに次世代に継承するための工夫だ。

効果

ポータル機能の活用で承認漏れを一掃

外部システムとの連携で生産性向上、ミスは減少

現在は、国内外を含めて700IDでintra-martを運用している。

ユーザーである従業員は、ポータル画面からメールを閲覧・作成・送付したり、チームメンバーのスケジュール確認ができたり、ワークフローの承認依頼やToDoリストを確認できたり、さまざまな機能を使えるようになっている。intra-martにログインすれば、業務に必要な情報を網羅的に把握し、必要なアプリケーションにアクセスできる。

「承認依頼のメールを廃止し、ポータル画面から承認案件の一覧を確認できるようにしたが、これによって承認漏れを一掃できたのは特に大きい効果だ」と増田氏は力を込める。

また、基幹システムをはじめ外部システムとの連携などにより、業務が自動化される範囲が広がり業務効率が向上したほか、人為的なミスが大幅に減少したという。コーポレート本部システム管理グループ改善チームの河本保氏は次のように説明する。

「例えば見積りの申請が承認されたら、次にどんなアクションが必要かガイドした上で、起票時には承認済みの見積書情報が自動で反映されるような仕組みができている。また、Notesでは基幹システムとのデータ連携時にかなり加工が必要だったが、intra-martではチェック後にワンボタンで連携する仕組みも構築できたので、この部分の業務負荷もかなり削減されている」

山﨑氏も「現場や経営陣の要望も適度に組み込みながら導入を進めることができたので、ネガティブな反応は聞こえてこない。intra-martの導入プロジェクトは100%成功したという印象だ」と評価する。

未来

intra-martの拡張性を生かし業務基盤を高度化

電帳法対応や生成AI活用を視野に

今後はintra-martの拡張性を生かし、業務基盤としての高度化をさらに推進する方針だ。目下、電子帳簿保存法に対応した書類の自動保存機能を整備することを検討しているほか、生成AIの活用も視野に入れる。増田氏は次のように語る。

「例えば営業の日報などをポータルから自動で集約し、1週間分のサマリーを作成することで、経営層がより効率的にお客様の情報や市場のトレンドなどを把握できるようになる。また、議事録の自動作成を可能にしたり、社内のFAQをチャットボット化して、自然言語のやり取りで適切な回答が手軽に得られるようにすることもできるのではと考えている」

また、海外の子会社も含め、グローバルでより網羅的かつ一元的な業務基盤を整備したい意向だ。「数年単位の取り組みになるかもしれないが、スピード感を持ってDXとその基盤整備を進めていきたい」と山﨑氏は強調する。

基本情報

太陽化学株式会社

- 所在地

- 三重県四日市市山田町800番

- 設立

- 1948年1月

- 事業内容

- 食品用の乳化剤や安定剤、鶏卵加工品など食品向け素材に加え、化粧品や化成品の素材も製造・販売する素材メーカー。素材を活用したソリューション提案にも注力している

- URL

- https://www.taiyokagaku.com/

導入パートナー NECネクサソリューションズ株式会社

当社は、ITサービスインテグレータとして40年以上の実績を持っており、イントラマート製品の取り扱いは18年以上、イントラマートアワードも16回受賞しております。

太陽化学様では、限られたリソースで、「Noteからの移行と属人化していた管理からの脱却」という課題をお持ちでした。

様々なプラットフォームを比較したうえで、次世代への継承を前提に、ローコード開発のメリットを活かすことができると考え、intra-martをご提案させていただきました。導入当初は弊社にて帳票やワークフローを開発しておりましたが、開発スキルが高い太陽化学様では、徐々に内製化へシフトしていきながら社内業務の改善に着手されております。

お客様の基幹業務を支える弊社としては、今回の導入・支援でお客様社内の情報共有・安全なデータ管理に寄与できたと自負しております。

今後も新機能を活用しながら、新たな開発へのご支援をさせて頂きたいと考えております。

サービス推進部 マネージャー

大島 洋之 氏(左)

中部支社

製造・装置ソリューション営業部 主任

兼子 雄輔 氏(右)

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。