導入事例

SAP「S/4HANA」導入に際してフロントシステムを「intra-mart®」に刷新

スクラッチとローコードの両輪で自社仕様に合わせてスピーディに開発

大手化学メーカーの株式会社日本触媒(以下、日本触媒)は、紙おむつの原料となる高吸水性樹脂で世界トップクラスのシェアを誇る。高吸水性樹脂の主原料であるアクリル酸や、洗剤の主要成分である界面活性剤の原料となる酸化エチレンなど、自社技術を核とした基礎化学品の生産技術を武器にビジネスを拡大してきた。しかし近年、事業環境の変化を受け、大量生産によるスケールメリットを生かしたビジネスから、より高品質・高付加価値・高利益を追求するビジネスにシフトしようとしている。そのための基盤づくりとして、グループを挙げた網羅的な情報システムの刷新に取り組んでおり、ERPのフロントソリューションに「intra-mart®」と「intra-mart Accel Kaiden!」を採用した。統合プラットフォームとしてのintra-martのポテンシャルを存分に生かし、グループ横断でガバナンスを確保し、業務環境を網羅的にアップデートしている。

課題

新基幹システムの整備に合わせERPフロントを刷新

経費・旅費精算とワークフローの利便性向上が重要テーマに

大手化学メーカーとして、自社技術を武器に成長を続けてきた日本触媒だが、事業環境は転換期を迎えている。主力製品である酸化エチレン、アクリル酸、高吸水性樹脂などの製造・販売は、高品質素材を安定的に大量生産してグローバルに提供する「マテリアルズ事業」に位置付けるが、競争の激化により収益力の低下が課題であった。

2022年度から2024年度までを対象とする中期経営計画「TechnoAmenity for the future-Ⅰ」では、マテリアルズ事業の収益力強化に取り組むとともに、個々の顧客課題に応じて独自のソリューションを提供する「ソリューションズ事業」の拡大に注力する方針を打ち出した。これに伴い、経営の抜本的な変革を目指してデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組んでいる。ソリューションの提案力強化に向けてデータドリブンな研究開発環境の整備やデジタルマーケティングの活用、タイムリーな生産が可能なスマートファクトリー化を進めるなど、DXの基盤づくりを本格化させている。

こうした取り組みの前段では、2018年度から基幹システムの刷新に取り組んできた。当時の中期経営計画では、デジタルテクノロジーを活用して業務の生産性向上や働き方改革を進める方針が示されていた。さらに、従来活用していたERP「SAP R/3」(2004年以降のバージョンは「SAP ERP Central Component(ECC)」という製品名で提供)について、提供元のSAPが2025年に標準サポートを終了するとアナウンスしたという外部要因もあり、SAPの最新バージョンである「S/4HANA」への移行を決めるとともに、ERPのフロントソリューションについても改めて網羅的に整備する計画を固めた。

アセスメントを進めた結果、新基幹システムについては、定常業務をスリム化してクリエイティブな業務に時間を割けるようになるシステム、グループ全体の状況を可視化して統括的に管理できるシステム、そして変化への対応力を備えた拡張性の高いシステムを目指して構築することになった。この目標を実現するための主要施策の一つが、ワークフロー承認機能の強化と利便性向上であり、日本触媒はそのフロントシステムにintra-martを採用した。

また、経費・旅費精算機能をいかに整備するかも重要な課題だった。DX推進本部IT統括部長の鈴木聡氏は「経費・旅費精算についてはSAPがモジュールを提供しないことになっていたので、どのような製品を採用すればいいのか別途考える必要があった」と振り返る。ここではintra-mart Accel Kaiden!を採用している。同製品は経費・旅費精算機能を含むバックオフィス業務向けアプリケーションで、intra-mart基盤上で動くため、ユーザー管理やワークフローなどを共通化できる。

鈴木 聡 氏

導入

日本企業の特性に対応できる柔軟性を評価

導入パートナー選びはERPとの連携を強く意識

経費・旅費精算のツールの選定にあたっては、市場の主要な製品について情報収集し、外資系ベンダー製SaaSなど複数製品とintra-mart Accel Kaiden!を比較した。IT統括部課長の平井良樹氏は「社内規程の変更などに対応した画面やワークフローの構築・改修、バージョン管理などにおける柔軟性の高さが採用の決め手」と説明する。検討の遡上に乗せた製品間でイニシャルコストはそれほど差が出なかったが、ランニングコストまで含めた試算ではintra-mart Accel Kaiden!の優位性があったことも採用を後押しした。

旧ERPのSAP R/3で旅費経費精算モジュールを担当し、intra-mart Accel Kaiden!の導入に携わったIT統括部の岸根理恵氏は、導入・開発フェーズでの工夫を次のように解説する。「SAP R/3では勘定科目コードを数字で入力しなければならないなど、ユーザーの使いやすさという点で課題があった。intra-mart Accel Kaiden!では経費タイプを日本語で選択できるようにし、選択肢の数も絞った。画面もシンプルに整理してユーザビリティの向上を図った」

一方、ワークフロー機能全般の強化では、日本企業特有の組織構造や意思決定の仕組みなどに柔軟に対応できることや、ある程度の開発やメンテナンスを将来的に内製化できそうな環境が整っていること、また現場の要望に沿って迅速な開発を実現するローコード開発の機能が充実していることを選定条件とした。その結果、SAP ERPのフロントソリューションとしての機能や豊富な実績などを評価し、ワークフローとしてintra-martを導入。まずは購買や販売価格などの申請・承認処理に利用し、ERPと連携させることにした。intra-mart Accel Kaiden!も含め、導入支援・開発はintra-mart認定パートナーの株式会社NTTデータ関西(以下、NTTデータ関西)が支援した。

実はもともと日本触媒は社内の情報共有ポータル構築にintra-martを活用しており、これもNTTデータ関西が支援したという実績があった。「今回のプロジェクトはERPとの連携が前提なので、スクラッチで柔軟な開発ができ、かつローコード開発も活用できる体制をつくりたかった。」(鈴木氏)

平井 良樹 氏

DX推進本部 IT統括部

岸根 理恵 氏

DX推進本部 IT統括部

佐野 みどり 氏

intra-mart Accel Kaiden!を使った経費・旅費精算とintra-martによるワークフローは2022年4月に本稼働を開始。その後、日本触媒が構築したワークフローはグループ会社にも順次展開している。購買ワークフローを担当するIT統括部の佐野みどり氏は「各社へのヒアリングからタスク管理、進捗管理までNTTデータ関西が丁寧にサポートしてくれたこともあり、グループ会社への展開はスムーズに進んでいる」と手応えを語る。

また、NTTデータ関西が支援するこれらのプロジェクトとは別に、「Notes」移行の受け皿としてもintra-martの活用を進めている。旧ERPではマスター登録作業などにNotesのワークフロー機能を利用していたが、「Notesの保守も見通しが不透明だったので移行先を探すのもERPフロントの整備では重要なテーマだった」(鈴木氏)という。

intra-martの活用はintra-mart Accel Kaiden!や全社ポータル構築から始まったが、鈴木氏は「使っていくうちに、こんなところにも使えるんじゃないかという発想がどんどん出てきた」と話す。本稼働後も段階的に利用シーンが拡大しており、全社的な統合プラットフォームとして機能しつつある。

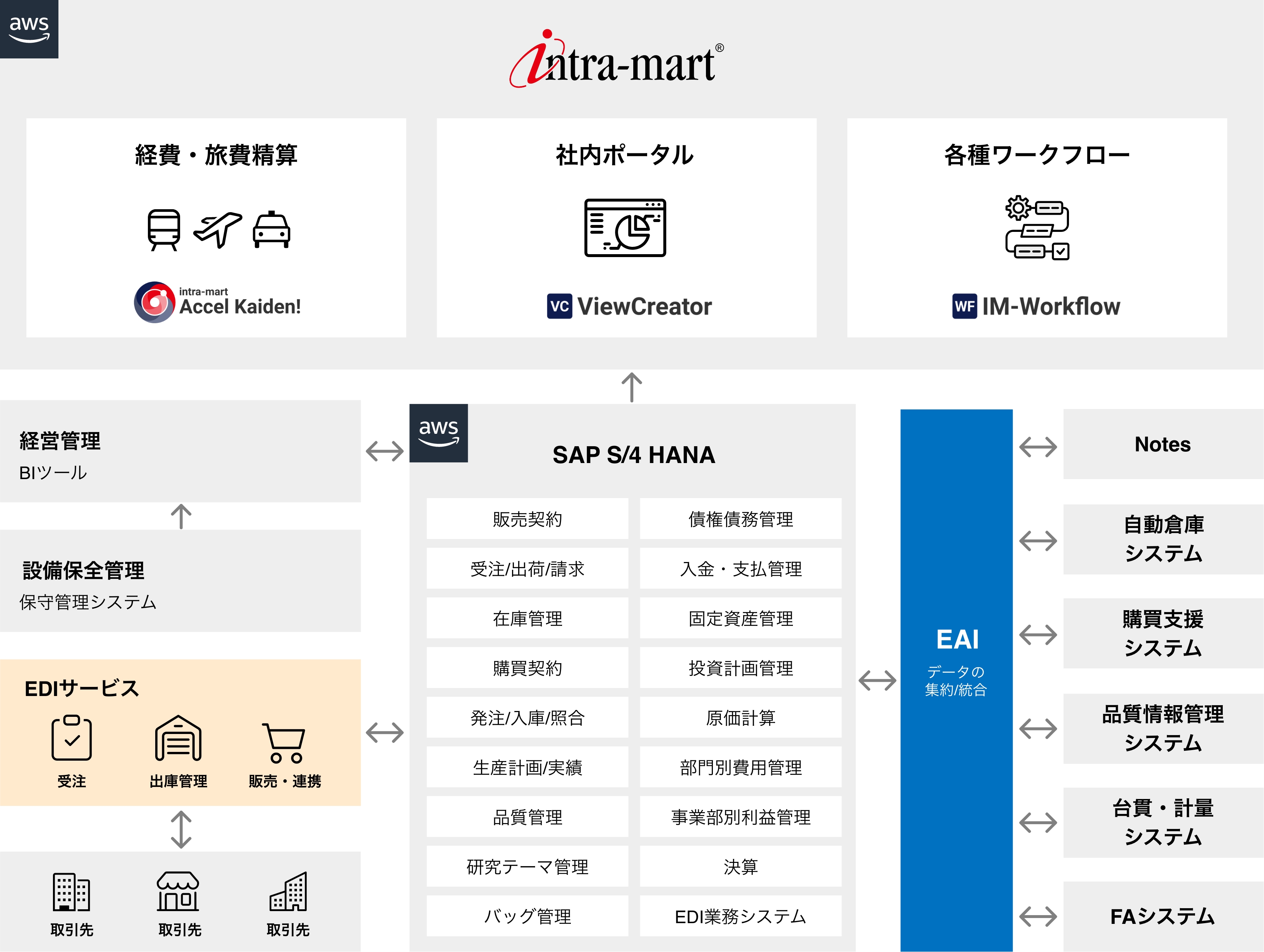

■システム構成図

効果

グループ全体のITガバナンスを強化

旅費・経費精算の事務処理負荷は大幅削減

旅費・経費精算については、社内のエンドユーザーから高い評価を得ている。導入時の工夫に加え、経路検索サービス「駅すぱあと」との連携、証憑イメージデータの添付といったintra-mart Accel Kaiden!の機能が、使い勝手の向上に寄与している。平井氏は「担当者によっては旅費・経費精算の事務処理にかかる時間が大幅に削減できている。駅すぱあととの連携をはじめとして入力ミスを減らす仕組みを複数備えているので、差し戻しも大幅に減っている」と導入効果を実感する。

その他の業務のワークフローも、intra-martの入力支援機能やヘルプ機能を積極的に活用することで高い利便性を担保している。「Notesから移行したワークフローについてはユーザーからの問い合わせ件数が半分以下になるなど、利便性は全般的に上がっている」と平井氏は強調する。

また、従来の購買や販売価格変更のワークフローでは、申請画面のスクリーンショットを紙に印刷して押印するフローが必要になるケースもあったという。こうしたアナログなフローも解消されつつある。「intra-martの導入後はWebブラウザ上で申請から承認までほぼ完結できるようになり、ペーパーレス化を促進していることに加え、在宅勤務で実現できることが増えたのも多くの社員に喜ばれている。文書管理をはじめ、業務品質全体の向上にも寄与している」(佐野氏)

さらにintra-martの活用が日本触媒グループ全体に拡大してきていることのメリットも大きい。鈴木氏は次のように説明する。「日本触媒がワークフローのテンプレートをつくってグループに展開することでガバナンスは強化される。別の視点では、グループ会社がIT部門の十分なリソースを個別に持つのは難しい状況があり、そうした課題への解決策にもなる。共通の業務基盤として全社を鎖のようにつなげてくれるのが、intra-mart導入の一番大きな効果だと考えている」

未来

より網羅的な業務基盤として活用していく

ERPフロント以外の領域のワークフロー構築も

今後はERPフロントソリューションの全社展開をさらに推し進めるほか、デジタルアダプションツールの導入も検討しており、さらなるユーザビリティ向上に注力する。また、intra-martをより網羅的な業務基盤として活用していく方針も示している。

「ITに関する申請など、ERPフロント以外の領域もintra-martでワークフローを構築していく。IT統括部への問い合わせやその管理機能をintra-mart上で実現できればという構想もある。グループ全体が、同じ玄関から業務の基盤に入り、共通のルールで仕事を進めるという状態にできるだけ近づけたいというのが基本的な考え方」(鈴木氏)

intra-martの開発にあたっては、内製と外注のハイブリッドを前提に最適な体制を模索していく。「今回のプロジェクトを通じてintra-martの知見はかなり蓄積できたが、継続してノウハウと技術力を高めていく必要はある」と鈴木氏は話す。ローコード開発による多様なアプリケーション開発が可能なintra-martの特性にも着目。業務部門と連携した機動的なDX基盤整備への活用も視野に入れる。

基本情報

株式会社日本触媒

- 所在地

- 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1 興銀ビル

- 設立

- 1941年8月21日

- 事業内容

- 生活消費財・建材、エネルギー・資源、環境、情報ネットワーク、ライフサイエンスなど幅広い分野に素材を提供する化学メーカーとして事業を展開

- URL

- https://www.shokubai.co.jp/

導入パートナー 株式会社NTTデータ関西

当社はNTTデータイントラマート社と同じNTTデータグループに属しております。NTTデータイントラマート社が発足した当初から、これまで25年に亘りイントラマート製品に関する案件に取り組んでおりまして、イントラマートアワードも3回受賞させていただいております。

日本触媒様においてはERPの刷新に伴い、拡張性の高いERPフロントを網羅的に整理する必要がありました。

その中で「ワークフロー承認機能の強化と利便性向上」および「データ入力の簡素化・省力化」というテーマが掲げられ、これら課題の解決のためにNTTデータ関西よりintra-martによるERPフロントとしてワークフローとAccel Kaiden! (intra-mart基盤上で動作する、経費・旅費精算機能を備えたバックオフィス業務向けアプリケーション)を導入されました。

これによりワークフロー機能の強化、旅費・経費精算の大幅な効率化に加え、柔軟な働き方が可能になったとご好評いただいております。

現在はグループ会社へ本システムを展開すべくご支援させていただいております。

今後もintra-martを最大限活用すべくご支援させていただきたいと考えております。

第三ソリューション担当 営業チーム 課長代理

牟田 嘉彦(左)

第二法人事業部

第三ソリューション担当課長

山田 隆史 氏(右)

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。