導入事例

法人顧客の高圧電力以上の電気使用申込をローコード開発でアジャイルにシステム化

申し込みに要する時間を短縮し、ユーザーの利便性を向上

東北電力株式会社(以下、東北電力)は大きな変革に挑んでいる。従来の主力事業である電力供給事業で構造改革を進めるとともに、デジタル技術やデータを活用したイノベーションで地域の社会課題を解決する「スマート社会」事業を拡大し、中長期的な成長を図ろうとしている。その前提となる取り組みがデジタルトランスフォーメーション(DX)だ。顧客接点から自社内の事務作業まで、紙の書類を使ったアナログな業務プロセスが存在していたが、販売カンパニー法人営業部は「intra-mart ® 」を採用して法人顧客からの高圧電力以上の電気使用の申し込みにかかる業務のデジタル化を実現し、DXの基盤づくりの第一歩を踏み出した。

課題

法人顧客からの電気使用の申し込みは紙の書類で窓口提出が必須

手戻りが多い社内の業務プロセスにも課題

東北電力販売カンパニーの法人営業部は、法人顧客の電力販売に加え、顧客の事業所等のエネルギー利用最適化ソリューションや働き方改革に資するICT製品、各種サービスも提供している。電力供給事業を核にしつつ広く地域課題の解決に貢献するという全社方針に合わせて、顧客のビジネス上の課題を解決するためのソリューションを網羅的に手掛けている。

一方で、さまざまな変革・改革を進めるにあたって最初の壁となったのは、アナログな業務プロセスが残っていることだった。特に法人顧客の電気使用や設備工事などの申し込みの受付業務で課題が顕在化していた。法人営業部営業統括グループ課長の坂本忍氏は次のように説明する。

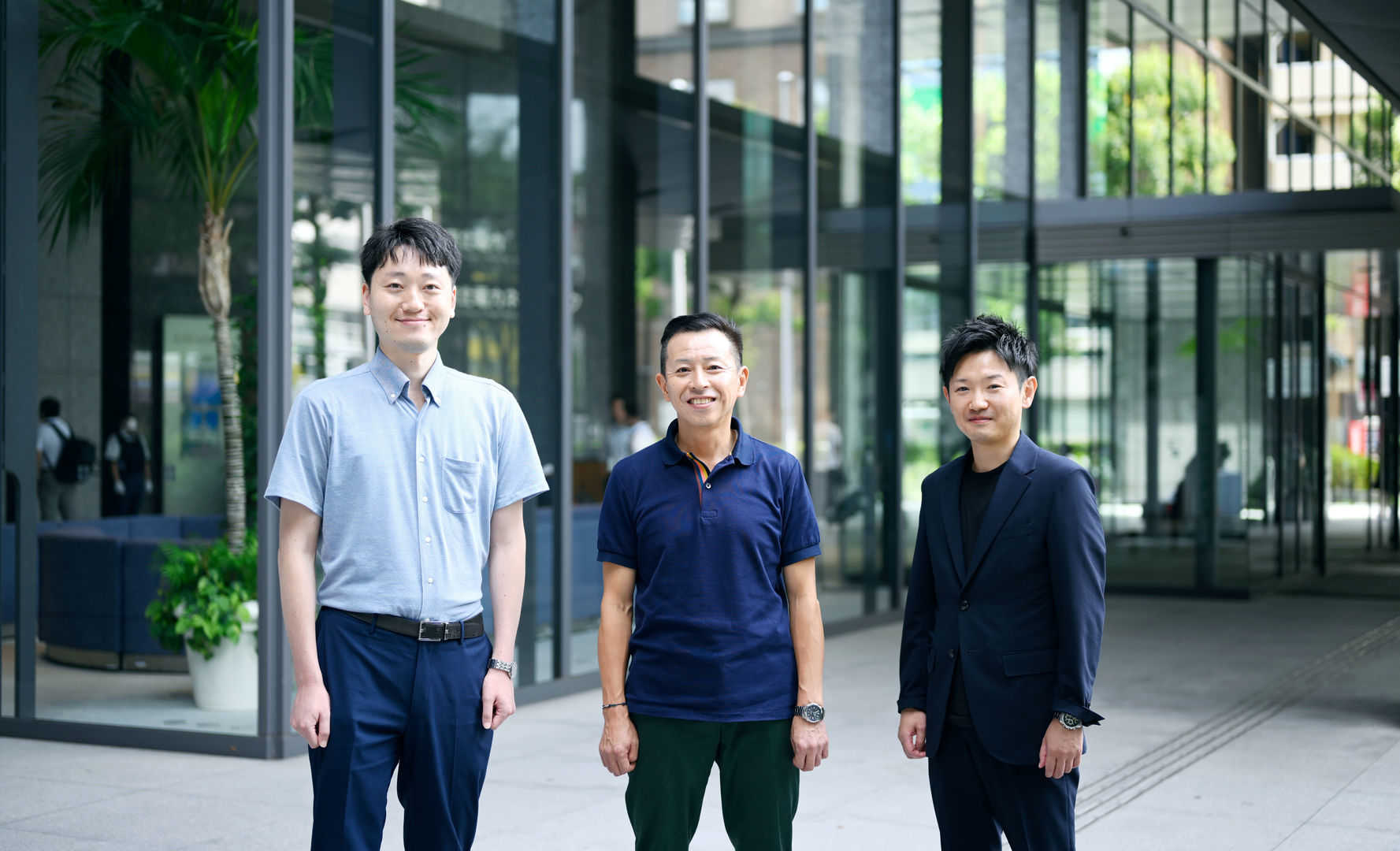

営業統括グループ 課長(高度化担当)

坂本 忍 氏

「高圧電力の電気使用の申し込みは、電気工事会社様がお客様を代行して必要な書類を作成し、当社の受付窓口となる支店・営業所に直接提出するのが一般的(一部郵送でも対応)でした。高圧電力以上の電気使用の申し込みは約2,300の電気工事会社様から年間6,000件近くいただきますが、当社管内に30ヶ所ある支店・営業所は東北6県と新潟県に点在しており、面積も広く、エリアによっては申込書の提出だけで1日仕事になってしまう。窓口が開いている時間も限られており、現代のニーズに即していないのではないかという課題意識があった」

社内の業務にも課題があった。まず、窓口での受付業務に関するスキルだ。具体的には電気使用申込書に必要な情報が適切に記載されているかなどを窓口でチェックする機能の精度について、拠点やスタッフごとにバラツキがあった。そのため、受付した電気使用申込書を集約してから不備を発見して支店・営業所の受付個所に修正・確認を依頼するなど、手戻りが発生するケースが多かった。

また、電気使用申込書を受付した後の工程管理はシステム化していたが、工程管理にシステム連携する前の申し込み内容のデータ入力は受付個所において手入力で行っていた。各プロセスで必要な顧客への書面発行、送付なども同様で、社内の業務負荷も高まっていたという。

従来、業務の運用ルールを随時策定して課題の解決を図ってきたが、抜本的な対策を講じるために一連の業務プロセスをデジタル化し、オンラインで受付可能にすることで顧客や電気工事店の利便性を高めるとともに、業務の標準化と品質向上に取り組むことを決断した。

導入

要件定義・設計はウォーターフォール、開発はアジャイルで

プロジェクトの体制構築は支援ベンダーと密接に連携

2021年7月から検討を開始し、22年10月には新システムを稼働させる計画で、検討・開発期間は約1年という短期間を想定していた。予算も限られていたため、クラウド上でローコード開発ができるツールを導入する前提で製品を検討した。

「複数製品・サービスを比較はしたが、どれを採用するかは悩まなかった」と坂本氏は振り返る。「まずはこれまで窓口に電気使用申込書を持参いただいていた電気工事会社様に外部ユーザーとしてIDを発行してシステムを使ってもらうことを想定しており、最終的にどれくらいの数のユーザーが使ってくれるか分からなかった。ユーザー数に応じて課金されるサービスではコストのコントロールができないため、CPU単位で課金されるintra-martが有力候補となった」

営業統括グループ

田口 貴久氏

9,500社を超える導入実績があり、電力関連の業界内でintra-martによるシステムを導入・運用している事例があることも採用を強く後押しした。また、短期間での開発を実現するローコード開発の機能を備えるとともにスクラッチ開発も可能で、仕様変更などにも容易に対応できる開発基盤としての柔軟性も高く評価したポイントだった。

プロジェクトの推進にあたっては、導入・開発を支援したリコージャパン株式会社(以下、リコージャパン)と密接に連携して体制をつくり上げた。法人営業部営業統括グループの田口貴久氏は次のように説明する。

「開発を開始した22年4月以降、週に1回はリコージャパン様との定例会を設けて打ち合わせをしてきた。東北電力のプロジェクトメンバーはITの技術者や専門家ではなく電力の販売業務に携わる社員であり、電気という商材は特殊で専門性が高いことから、当初は両者に感覚や認識の齟齬があったが、それを丁寧にすり合わせたことで、順調に開発を進めることができた」

要件定義と設計はウォーターフォール型で行い、開発はローコード開発ツールをフル活用してアジャイル開発の一種であるスクラム開発で進めた。従来、窓口に紙の書類を提出していた電気工事会社が容易に使うことができるUIを備え、必要な情報が不備なく集約可能なシステムを構築するのは決して容易ではない。田口氏は「リコージャパン様に要望を伝えると、画面モックレベルではなく実際に動作可能な画面を作成し、認識の齟齬があれば都度修正してくれた。システムの完成イメージを比較的初期の段階から関係者間で共有でき、システム開発に不慣れな当社メンバーが随時要望を出しても、それをスピーディーかつ的確に反映できた」と話す。これはアジャイル型で開発を進めた大きなメリットだったという。

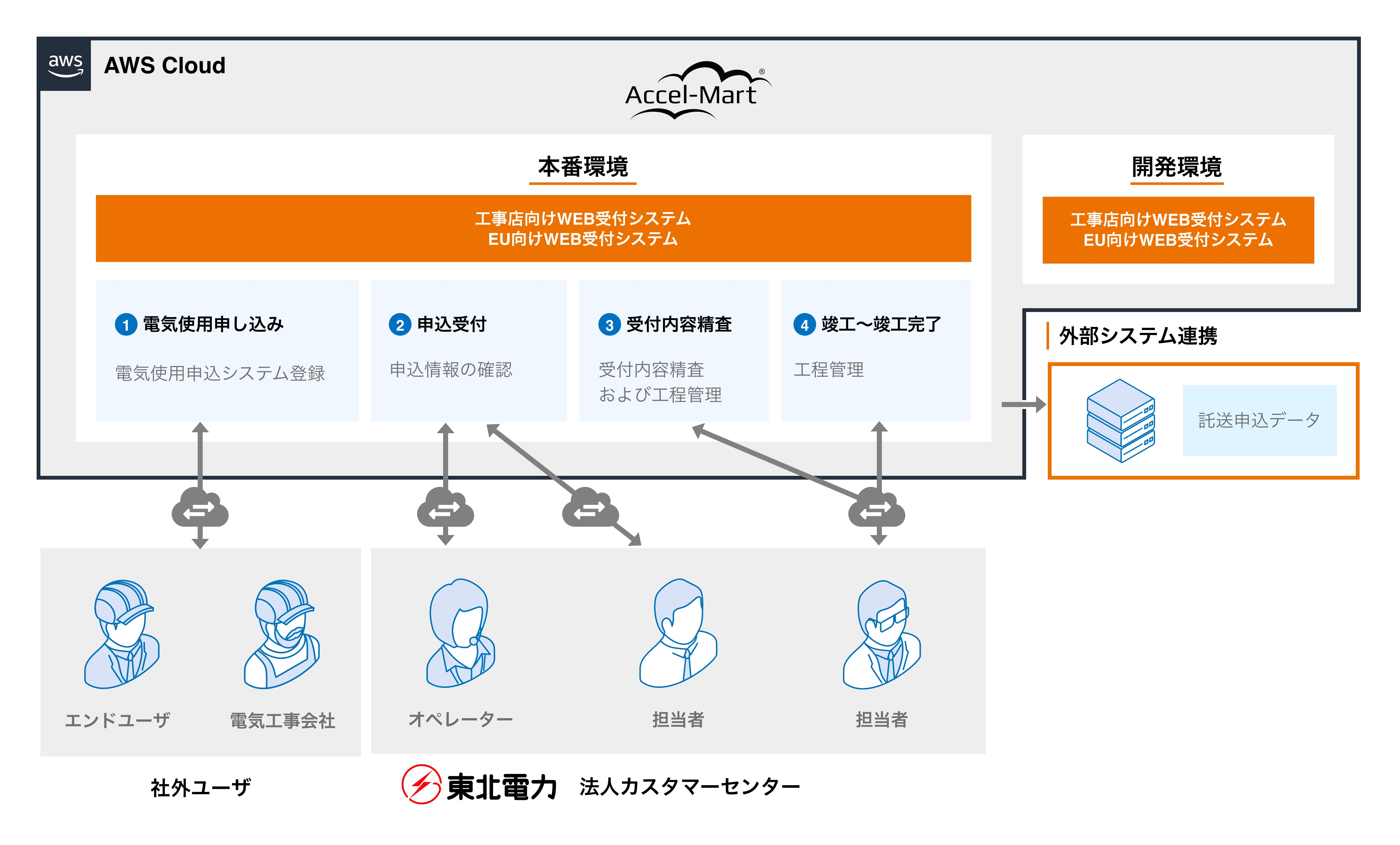

■本システムの全体像

さらに「今回のプロジェクトはシステム開発基盤としてのintra-martの特性がマッチしていた」と評価する。「お申込み内容により必要な情報項目が異なり、利便性向上や不備の抑制のために項目の表示・非表示や入力規則などを複雑に制御する必要があったが、プロジェクト期間を通じて、機能上の制約を感じる場面はなかった」(田口氏)

プロジェクト開始からわずか半年後の22年10月に一旦システムは完成。一部の電気工事会社に限定して利用してもらう試行運用期間を経て調整、微修正を重ね、23年7月から法人の電気使用の申し込みに同システムを全面的に活用している。

効果

試行運用期間を経て本格運用開始から3カ月間でオンライン申込比率は97%以上に

ユーザーは申し込みの所要時間を1時間以上短縮

試行運用期間から本格運用への移行はスムーズに進んだ。法人営業部法人カスタマーセンター受付管理グループ主任の今野喬史氏は「オンラインからの申し込みの比率を50%程度に抑制し、利用者限定で実施した試行運用で一定程度の手応えを感じていた。実際、本格運用開始から2カ月間しか経っていない現時点で、オンラインからの申し込みの比率は97%(2023年9月末時点)を超えている。電気工事会社様のご高齢の方から使い方のお問い合わせをいただくことはあるが、アドバイスをすると使えるようになる。使いやすいシステムに仕上げることができた証だ」と語る。

オンライン申込システムのユーザーである電気工事会社へのアンケートでも、大半が「電気使用の申し込みにかかる時間が短縮できた」との声が多く、そのうち7割は「1時間以上業務時間を短縮できた」という。東北電力の窓口の営業時間に縛られずに申請を完了できる点もユーザーに評価されている。

法人カスタマーセンター

受付管理グループ 主任

今野 喬史氏

社内の業務についても改善と生産性の向上が見られた。「オンラインでの受付にしたことで、受付品質が底上げされるとともに安定し、業務の手戻りが減少した。システム化とともに受付時のチェック項目の標準化も図れたので、業務を一部アウトソース化する環境も整った」(今野氏)

未来

法人顧客からの直接申し込みにも対応

データ駆動型組織・事業への転換を目指す

intra-martの利用範囲は随時拡大させる方針で、電気工事会社だけでなく法人顧客が自身で電気使用の申し込みができる仕組みも構築し、23年10月から運用開始している。坂本氏は「今回の受付業務のデジタル化は、法人営業部門におけるDX基盤整備の第一歩だと捉えている」と話す。今後のあるべき情報システムの全体像を整理した上で、データ駆動型の組織・事業への転換を図る意向だ。

「既存の情報システムはもちろん、今回構築したシステムにもさまざまなデータが蓄積されている。これらをどう活用していくかが非常に重要なテーマだと考えている。組織横断的にDXに取り組んでいこうという動きが社内でも具体化しているので、法人営業部もintra-martの導入を通じて得たDX基盤整備の知見を社内で共有して知恵とアイデアを出していきたい」(坂本氏)

intra-martの導入を通じて実現した今回のプロジェクトが、東北電力のDX推進をさらに加速させる可能性に期待がかかる。

基本情報

東北電力株式会社

- 所在地

- 仙台市青葉区本町一丁目7番1号

- 設立

- 1951年5月1日

- 事業内容

- 発電事業および電力小売事業

- URL

- https://www.tohoku-epco.co.jp/

導入パートナー リコージャパン株式会社

弊社は、長年利用していたNotesの移行先の1つとしてintra-martを活用しており、そのノウハウ含めてお客様へのintra-martのご提案・ご提供を実施しております。

今回の東北電力様受付システムでは事業者様からの申込みのため、外部アクセス・セキュリティの両面を加味して、当初からクラウドサービスのAccel-Mart Plusでのご提案をさせて頂きました。

東北電力様ホームページデザインと比べ遜色ないデザインならびにスマートデバイスからのアクセスにお応えできるよう、UIを柔軟に対応できるIM-BloomMakerを採用し画面開発を行いました。

Accel-Mart Plusのご利用やIM-BloomMakerを用いた開発などお気軽にご相談ください。

東日本DXソリューションワークフローソリューション部

第2グループ

吉田 佐知子 氏(左)

デジタルサービス

東日本DXソリューションワークフローソリューション部

第2グループ リーダー

臼井 孝仁 氏 (右)

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。