導入事例

ローコード開発プラットフォームとして「intra-mart®」が業務のハブとなり、紙業務のデジタル化を実現

“総合衛生企業から健康創造企業へ、KINCHOは挑戦し続けます。” を戦略・ビジョンに、暮らしの良きパートナーとしてさらなる躍進を果たす大日本除虫菊株式会社(以下、KINCHO)。

殺虫剤メーカーとしてはもとより、総合環境衛生の一翼を担う企業として着実に実績を築いていくとともに、もっと広く文化的、精神的な面を通じての「健康創造企業」を目指している。

KINCHOは、社内システムは自前で開発するというスタイルを取っている。当初は、外注で必要なプログラムを作成してもらっていたところから、徐々に社内リソースを活用するかたちへ切り替えていった。これが、文化として根付いたという。

しかし、システムに求められる機能の高度化に伴い、社内リソースを圧迫するようになる。また、過去30年間にわたり活用しつづけてきた汎用機では、実現不可なシステムのニーズも出てきた。開発工数の増加を解消するために、ローコード開発プラットフォームを求めた結果、「intra-mart®」を採用することで、従来のシステム構築期間が大幅に短縮するだけではなく、各システムをつなぐハブとしての大きな役割を果たしている。

約30年間稼働する汎用機では複雑なシステムの構築が困難に

リソース不足と工数増の見直しがスタート

同社がメインで使用しているシステムは、約30年前に導入したという古い汎用機だ。「汎用機を活かしたシステム化の調査には時間がかかります。特に当社が使用しているのは、昔ながらのかなり古いもの。一画面に文字数の制約があり、システム構築は効率的なものではありませんでした」と説明するのは、情報システム部 部長の浅井 洋氏だ。

汎用機は単体で完結するシステムのため、外部システムとの連携が想定されていない。同社では、ミドルウェアを介することで外部システムと連携させている。

「ただでさえ、工数増が課題となっていたところへ、構築の難易度の高いワークフローシステムを構築する必要性が出てきて、お手上げ状態でした。限られたリソースで対応するためにローコード開発プラットフォームを導入したいという思いが強まりました」と話すのは、情報システム部 開発課 課長代理の藤森 一雅氏だ。今回の導入プロジェクトのリーダーを担った。

同社では、従来、ワークフローを紙ベースで運用してきた。しかし、コロナ禍によるリモートワークの影響もあり、紙が媒介する業務の非効率性を痛感。ワークフローを見直すきっかけになったという。

そこで、ワークフローやローコード開発のプラットフォーム選定を開始したのだ。

大日本除虫菊株式会社

情報システム部 部長

浅井 洋氏

大日本除虫菊株式会社

情報システム部 開発課 課長代理

藤森 一雅氏

ローコード開発とワークフロー、両方の機能が充実したプラットフォームを選定

柔軟につながるシステム連携でスモールスタートを実現

「ワークフロープラットフォームを中心に、ごく簡単なものから大規模なものまで、ある程度、知名度の高いものはすべて試しました。2~3ヵ月ほどのテスト導入を行ったものも数点あり、選定は数年に及びました」と、当時を振り返るのは、同じく情報システム部 開発課の前埜 渉氏。藤森氏とともに選定段階から導入プロジェクトに参画した。

「長い時間をかけて、さまざまなプラットフォームを試しましたが、ローコード開発の機能は多彩でもワークフローが弱かったり、その逆だったり、機能は充実しているが高額だったり、難解だったりと、なかなか導入できるものが見つかりませんでした」と、藤森氏。

大日本除虫菊株式会社

情報システム部 開発課

前埜 渉氏

その時、過去に生産管理システムの導入プロジェクトでNECネクサソリューションズ株式会社と協業した際に聞いた「intra-martは、良いプラットフォームですよ」という言葉を思い出したという。

「当時は、生産管理システムの構築が優先だったので、intra-martに関する情報収集を行うまでには至りませんでした。いざ、詳しい話を聞いてみると、ローコード開発プラットフォームであり、ワークフロープラットフォームでもあるという両方を兼ね備えていたので、すぐに導入を決めました」と、藤森氏。

同社でワークフローの利用が想定される人数は300名を超えるといい、料金体系がユーザー単位ではなく、ライセンス単位であることも大きなポイントになった。ほかにも、オンプレミス型が選べることやミドルウェアを通して外部連携しやすいことなどが挙げられた。また、ローコード開発の手法によって、あらゆるアプリケーションを素早く作成できることから、効果を実感しながら徐々に部門レベル、全社レベルへと拡張する「スモールスタートが可能」と判断し、導入を決めたそう。

ほぼ導入が決定した段階で、念のために実施したテスト導入を経て、契約・導入。そこから、環境設定やサーバの調達、操作講習などの教育に約3ヵ月の期間をかけた。

汎用機のシステム構築に比べ、構築期間を大幅に短縮

1年5ヵ月で計230本ものシステムを構築

intra-mart上でのシステム開発は、ローコード開発ツールを用いてることで、導入から1ヵ月弱ほどで使いこなせるようになったという。

「最初に構築したのが、休暇申請用のワークフローシステムです。イントラマートのローコード開発ツールは、マウス操作で部品を置いていくだけで、裏側でデータベースが作成され、簡単にワークフローシステムを構築できます」と、藤森氏は使い勝手について語ってくれた。

1年5ヵ月の間でintra-martを活用して構築したシステムは、種類だけでも30、総数はオンプレミス環境で160本、クラウド上で70本以上にも及ぶという。しかも、開発課の3名のみで構築したというから、驚きだ。

社内向けには、ワークフローのほか、工場向けの生産日報や、資材部、販売経理部など複数部署が利用する、製品コードを取得するためのシステムなどを構築。協力会社など社外向けには、情報共有を中心とするシステムを構築している。

導入前の汎用機のシステム構築に比べると、肌感覚ではあるが、最大1/10程度にまで短縮できたという。

「私自身が汎用機のプログラム開発が得意でないということもありますが、intra-martを導入したことで、構築時間はかなり短縮できていると感じます。慣れてくると、頭の中に仕様が入っていれば、簡単なものなら数時間で構築できます。特に、入力画面の構築には工数がかかるのですが、intra-martを使えば、入力画面の構築も簡単に行えます」と、前埜氏は説明する。

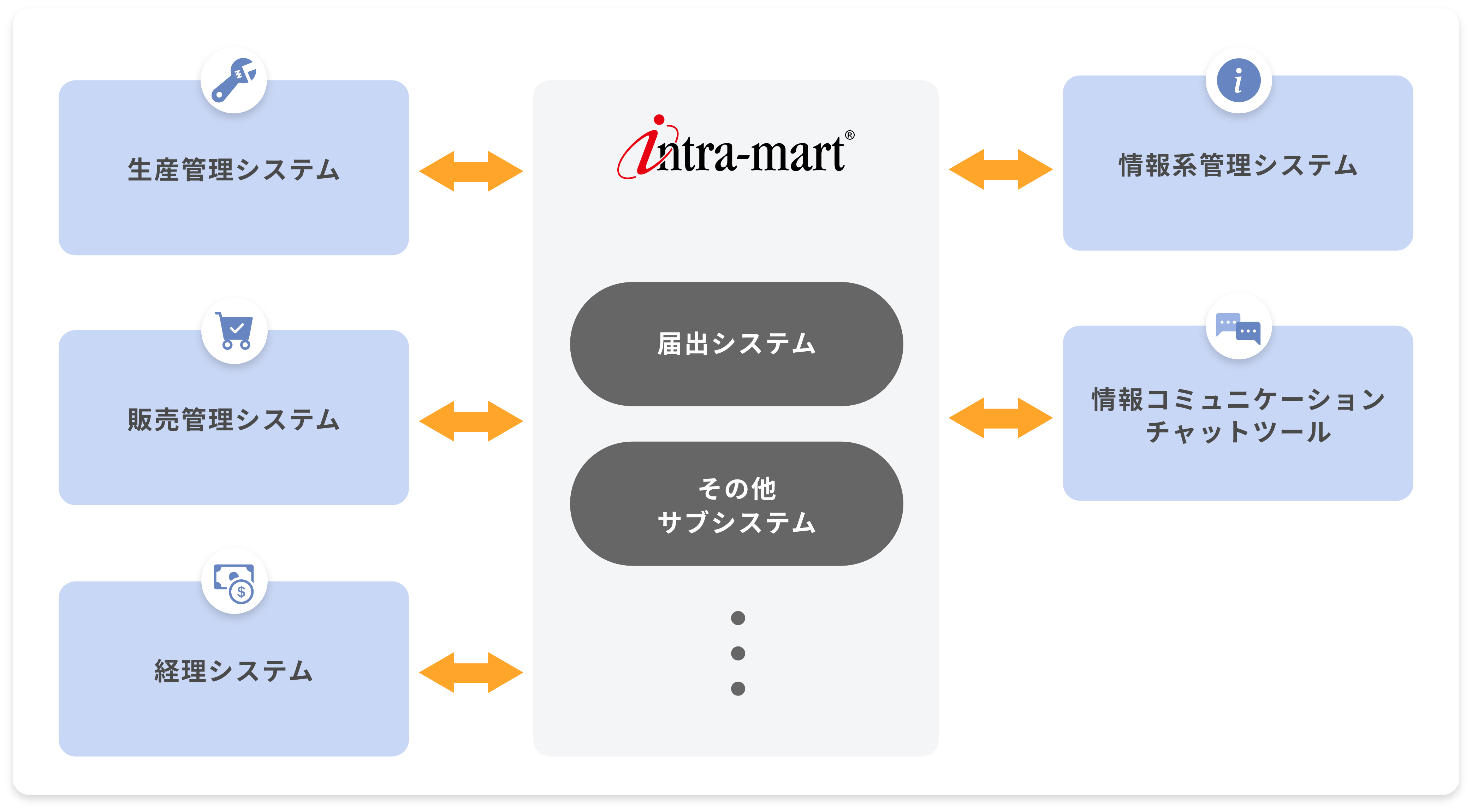

intra-martの導入によって、汎用機と生産管理システムや販売管理システム、経理システム、さらにはチャットなどのコミュニケーションツールまで、システム同士をつなぐことも可能になったという。

前埜氏は「intra-martがハブとなっています。データベースと連携することで、intra-martで出力を変更できるため、それぞれのシステムの改修しづらさをカバーできるようになりました」と振り返る。

■システム構成図

さらなるローコード開発ツールの活用で社内業務を標準化し、DXを推進

藤森氏は、intra-martの今後の活用について、こう説明する。

「社内には、まだまだシステム化されていない業務がたくさんあります。汎用機上にソースがあるものについては、読めば把握することができますが、手書きやExcelベースで作業が行われているものについては、どのような内容なのかがわかりません。こうした業務を積極的にシステムに載せることができれば、業務を標準化することができます。標準化できたら、業務のデータを取得して、データを利活用するところまでを目指しています。業務そのものの見直しも含めて、DXを推進していきたいですね」

「現時点ではまだ十分に活用できていないローコード開発ツールについても、今後は活用していきたいと考えています。簡単なワークフローの構築は管理課にお任せして、開発課としては、大がかりなシステムを構築していきたいのです」と、前埜氏が補足する。

intra-martで実際に効果を出した同社から、今まさにintra-martの導入を検討されている企業に向けてのメッセージを頂戴した。「intra-martをフル活用するのであれば、SQLやWebの知識(JSONなど)は必須です。こうしたスキルがあった方が、intra-martで実現できることの幅を広げられるからです。こうしたスキルがなくてもintra-martを扱うことはできますが、その範囲でできるツールなら、ほかにもあります。そうではなく、ローコード開発とともに長く使用することを想定し、会社の中心に据えてハブとなり得るプラットフォームを探しているなら、intra-martはおすすめです」

基本情報

大日本除虫菊株式会社

- 所在地

- 大阪市西区土佐堀1-4-11

- 設立

- 1919(大正8)年4月21日

- 事業内容

- 家庭用殺虫剤、衣料用防虫剤、家庭用洗浄剤、防疫用殺虫剤、トイレタリー製品の製造および販売

- URL

- https://www.kincho.co.jp/

導入パートナー NECネクサソリューションズ株式会社

当社は、ITサービスインテグレータとして40年以上の実績を持っており、イントラマート製品の取り扱いは18年以上、イントラマートアワードも15回受賞しております。

大日本除虫菊様では、開発リソースが足りないという課題を抱えておられたので、さまざまな開発プラットフォームを比較した上で、ローコード開発のメリットが活かせると考え、intra-mart®を提案しました。

大日本除虫菊様は、開発スキルがもともと高く、自社で軽微なシステム開発、帳票開発や他システムとの連携インターフェース開発に対応できるほどでした。本プロジェクトでも、技術的な支援を行うだけで、社内で開発されていました。

今回の導入プロジェクトで、開発の生産性や効率化に寄与できたと自負しております。

今後も、新機能の活用などのご支援をさせていただきたいと考えております。

関西支社 製造・装置ソリューション営業部主任 山野 匡洋 氏(中央)

サービスプラットフォームソリューション事業部

企画推進部

マネージャー 大島 洋之 氏(右)

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。