導入事例

基幹システム更新に合わせて「intra-mart®」を導入

文書管理の統合とワークフロー化で生産性向上に貢献

伊藤超短波株式会社様

日本初の超短波治療器の開発をはじめ、物理療法機器のパイオニアとして知られる伊藤超短波株式会社(以下、伊藤超短波)。同社はこれまで事業部ごとに文書管理や顧客管理を行ってきたが、基幹系システムの入れ替えプロジェクトに合わせて「intra-mart®」を導入。文書管理の一元化を実施するとともに、稟議や製品の修理に関する一連のプロセスについてワークフロー化することを目指したのである。新システムは、2021年1月にカットオーバーを迎え、intra-mart上で文書管理を統合。優れた検索機能とポータル機能により、必要な情報への高速アクセスが実現した。属人化していた情報の共有が進み、業務の肩代わりも容易になった。また、修理対応に関しても現在のステータス情報が分かるため、顧客への問い合わせに即答できるようになるなど、多くの成果が生まれている。

課題

文書管理が部署ごとに分散

情報共有と業務の妨げになっていた

1916年創業の伊藤超短波。日本初の超短波治療器の開発をはじめとする物理療法機器を開発してきた業界のパイオニアで、創業者の伊藤賢治氏は、日本初の「交流式レントゲン装置」の開発者として知られる。また、医療機器メーカーに必要不可欠なEBM(Evidence-based medicine:根拠に基づく医療)の確立を目指して、いち早く取り組んできた。

同社の治療器は医療やスポーツ分野の専門治療に広く用いられ、国内25の競技団体をサポートしているほか、トップアスリートが同社とサポート契約を結んでいる。海外でも「ITO」ブランドは、確実に知名度を上げている。最近は、コンシューマー向けヘルスケア製品にも注力しており、オンラインの直販も手掛けている。

同社は2017年8月に、生産、販売管理、給与・会計、顧客管理など基幹系システムの入れ替えプロジェクトをスタートした。合わせて中長期的に取り組むことにしたのが、ISO文書および各種一般文書を含めた文書管理の統合と、修理、顧客情報の一元管理である。

部長

西川英治 氏

「以前は、各事業部で文書管理や顧客管理を行っていました。そのため、情報の重複などもあり、マニュアルやカタログの保管場所もバラバラで、必要な文書を容易に探すことができなかったり、修理など、顧客からの問い合わせにも部署間で情報が共有されず対応に時間が掛かったりするという課題がありました。特に、ISO文書は以前、IBM Notes/Dominoで管理していたのですが、将来性を考えるとその状態を放置しておくことに不安がありましたので、文書管理の一元化を目指しました」と情報システム部部長の西川英治氏は振り返る。

こうして基幹システムの入れ替えおよび、基幹システムと連携するシステム共通基盤での情報一元化を実現する一大プロジェクトがスタート。ISO文書のほか、社内規程、設備関連文書、各ガイドライン・マニュアル・手引き、契約書など一般文書を含めた文書管理を統合。さらには部署をまたいだ修理情報、顧客情報を一元化できるシステム環境を実現するとともに、修理受付から完了までのプロセスや稟議のワークフロー化も実現することで、業務効率の改善を目指したのである。

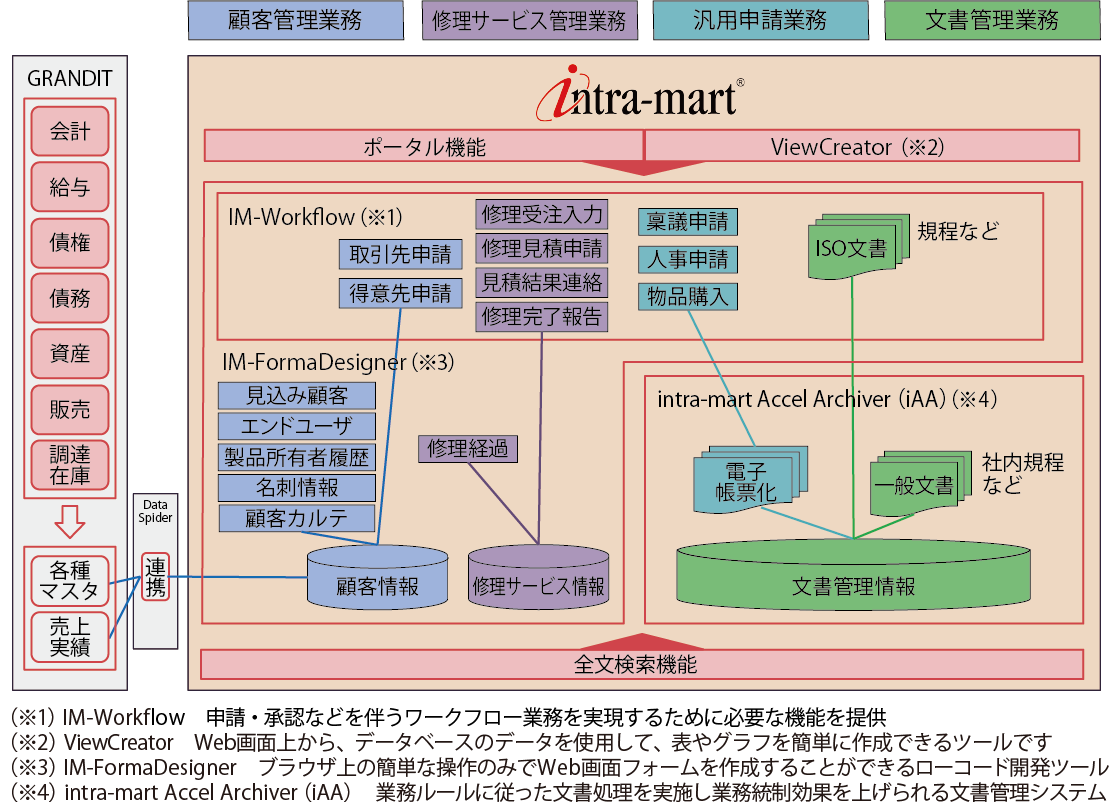

基幹システムと連携して顧客・サービス・文書に関する情報を統合。また、効率的なワークフローを実現する統合基盤として採用したのが、NECネクサソリューションズ株式会社(以下、NEXS)がERPパッケージ「GRANDIT」とともに提案したシステム共通基盤「intra-mart」である。

導入

製造業のISO文書管理に強み

NECネクサソリューションズ株式会社の総合力と実績を評価

伊藤超短波がISO文書管理検討の際に比較したのは主に3社であったという。「ISO文書と一般文書の統合管理を実現するというNEXSの提案に惹かれました。また、他社の提案と比較してもコスト面でかなり有利で、しかも、困難が予想されたNotes移行に関するノウハウや製造業のQMSやシステム導入の知見が豊富な点に大きな安心感を持ちました」と西川氏。

情報システム部課長の寺口一美氏も、「intra-martは特に、基幹システム上に容易に組み込める点を評価しました。また、製造業のISO文書管理に強みと多くの実績があり、優れた検索機能とポータル機能を備えているところが要件とマッチしました。」とintra-martを評価する。

課長

寺口一美 氏

本田昌彦 氏

伊藤超短波では、一次ステップで、ERPパッケージ「GRANDIT」を導入。そのGRANDITを補完するため、intra-martで修理情報、顧客情報の一元管理を実現することを目指した。

二次ステップでは、ISO文書管理を目的にNotesを刷新して、intra-martの文書管理システムintra-mart Accel Archiver(iAA)を導入。マニュアルや契約書などの一般文書の管理・統合を図るとともに、intra-martのワークフローによる効率的なワークフローの実現を目指したのである。

「intra-martについては、開発の容易さ、高い拡張性およびシステム連携などの柔軟性にメリットを感じていました。実際、研修も短時間でわかりやすく、なじみやすかったですね」と情報システム部の本田昌彦氏は語る。

同社では、5事業部に分かれていたそれぞれの業務フローの見直しも実施している。「システム側に寄せるものと、システムをカスタマイズして業務に寄せるものを検討していきました。中でも大変だったのは、新システムへの顧客情報の移行で、事業部ごとにフォームが異なり、重複の存在、名寄せなどの作業も必要でした」と情報システム部代理の高橋甚人氏は作業の苦労を振り返る。

また、ISO文書については分科会も設けて、社内のコンセンサスを得るようにしたという。分科会では、業務を軸として社内に分散した情報の把握、事業部ごとの特有の業務のやり方について、ギャップを埋めていく作業を担った。ここにはNEXSも一部の分科会に同席して検討を一緒に進めた。社内検討の結果、167パターンあったISO文書ワークフローパターンは5パターンにまで集約できた。

17年8月にスタートしたプロジェクトは、19年1月に一次ステップが稼働を開始。20年7月より二次ステップがスタートし、21年1月に二次ステップが稼働。iAA導入による文書管理の統合とワークフロー化が完了した。

効果

必要な情報への高速アクセスが実現

サービス向上や業務改善に貢献

intra-martをポータル基盤として、iAAによる文書管理の統合が実現したことで、これまで部署ごとにバラバラだったルールの統一が図られた。

「文書の重複などもなくなり、常に最新の文書を検索して容易に入手できるようになりました。そのメリットはとても大きい」と西川氏。

以前は、あの部署の誰かに聞かないと分からない、フォームが異なるためうまく検索に引っ掛けられない文書が存在していた。また、個人PCにのみ保管されている情報も少なくなかったという。

西川氏は、「それでは情報が属人化してしまい、その担当者が休みや出張などで不在だったときなどに、別の担当者がすぐに業務を肩代わりすることができませんでした。そうした不便さが解消されたことのメリットは大きく、業務改善や生産性の向上にも貢献しています」と強調する。

代理

高橋甚人 氏

これはワークフローでも同様で、例えば、稟議の場合、以前であれば担当者の不在時には、総務に都度確認するなどの手間がかかっていた。それが出張などで地方に居てもオンラインで確認・承認できるため、迅速な承認ができるようになった。

「ワークフロー化で、修理対応でも現在のステータス情報が確実に把握できるため、お客様の問い合わせに即答することができるようになりました。以前は、状況を把握している担当者に電話し、さらにその担当者が別の担当者に問い合わせて回答をもらうといった手間と時間の掛かる処理をしていたことと比べると雲泥の差です。問い合わせ対応で各担当者の手を止めてしまうこともありません」(西川氏)という。

また、intra-martはドラッグ&ドロップなどの操作で簡単にシステムを構築できるローコード開発の機能を持っているため、カスタマイズを内製化することができるメリットも大きいという。「社内の各部署から上がってくるさまざまな改善要望にも、われわれだけでいち早く対応できますし、時間とコストを節約できます」と高橋氏。

コロナ禍におけるテレワークでも大きな効果を発揮している。intra-martをポータルとして、自宅からでもセキュアに業務データにアクセスすることができる。そのため、昨年の緊急事態宣言下でテレワーク率は8割にまで達し、問題なく業務を進めることができたという。現在でも3割がテレワークを行っており、会社としての生産性は落ちていないとの高い評価が現場から上がってきているとのことだ。テレワークでの効果はもちろん、intra-martによってBCP対策にもつながっている。

未来

intra-mart活用を

設計開発領域やマーケティング領域へと拡大

伊藤超短波は管理対象とする文書の拡大とペーパレス化を進めていく。また、働き方改革への取り組み、さらなる情報活用を目指していく方針だ。

西川氏は、「今後は、図面など技術文書の受け渡しもiAAに取り込みワークフロー化します。現状は、開発部門から生産部門への図面の受け渡しは紙ベースのため、1週間程度のタイムラグが出ます。その間にも図面変更が生じるという問題がありましたので、そこを解消したいですね。また、取引先の理解も必要ですが、電子契約でのペーパレス化も目指します」としている。

さらに、マーケティング領域へのintra-mart活用も検討している。顧客管理をベースに直販サイトでのユーザーのトレーサビリティを実現し、販促に結び付けていく。

「今回のプロジェクトでは、NEXSが当社の業務を把握し、将来もしっかり視野に入れた提案をしてくれたことで、全体最適なシステムが実現しました。さらに、システム化による効率化を超えた戦略的なマーケティングなど、売上拡大につなげていく取り組みの支援をお願いしたいですね」と西川氏は展望する。

基本情報

伊藤超短波株式会社

- 所在地

- 埼玉県川口市栄町3-1-8

- 創業

- 1916年

- 事業内容

- 病院用および家庭用治療器、リハビリテーション機器、健康機器、美容機器などの製造・販売

- URL

- http://www.itolator.co.jp/

導入パートナー NECネクサソリューションズ

当社は基幹系(ERP)のほか顧客管理(CRM)、業務プロセス(BPM)、技術情報管理(PLM)等数多くの製品やサービスを取り扱っており、ソリューションの提案力とそれを実現する技術力への自負があります。

今回の伊藤超短波様では基幹系システムとの連携に加え、修理や顧客の情報管理のために、統合基盤として拡張性に優れたintra-martを提案いたしました。さらに社内に散らばるISO文書や一般文書、申請文書などの情報も統合基盤上で管理することで、業務効率化につながるシステムを構築させていただきました。運用イメージを共有し、業務視点からシステムを俯瞰して検討したことで、伊藤超短波様が真に望む全体最適なシステムが実現できたと考えています。

今後はマーケティング領域や設計開発領域へのintra-mart活用の提案を通じて、顧客接点や製品開発力の強化のお手伝いをさせていただきたいと考えています。

マネージャー 松田健佑 氏(左)

第四システム事業部

マネージャー 野下克也 氏(中央)

製造・装置ソリューション事業部 第二営業部

森山実 氏(右)

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。