導入事例

自社の成果品を競争力に変える。

高い機密性を保ちながら自社の業務に沿った

使い勝手の良い情報活用の仕組みをintra-martで実現。

株式会社日水コン様

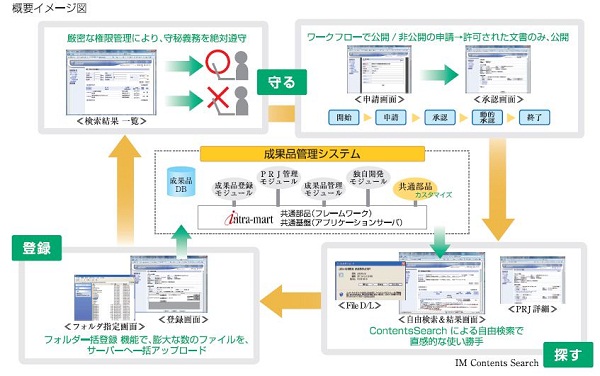

水に特化した環境コンサルティング企業として、業界トップクラスのシェアを誇る株式会社日水コン(以下、日水コン)は、自社の技術ノウハウの結晶ともいえるお客様への納品資料=「成果品」をナレッジの核と位置づけ、より有効活用できるようデータベース化し、全社で共有する仕組みを構築した。 intra-mart のシステム基盤を採用することにより、文書管理パッケージの持つ機能を利用しながら、守秘義務にもとづく厳密な利用制限の設定や、ユーザーの使いやすさを考えたオリジナルの登録・検索機能を付加した「成果品管理システム」を実現。自社業務に合った画面や項目になっておりスムースな活用ができるようになっている。今後、同社の生産性向上に大きく貢献することが期待されています。

目次

1.課題

これからの競争を勝ち抜いていくためには、情報の宝庫である成果品を活用し、

会社としての技術力・営業力を高める事が必須。

2.導入

選定のポイントは、「厳密な管理」「自由度の高い検索・紹介」「容易な登録」「自社の業務処理にマッチした運用」。

システム基盤intra-martによるニーズに合った短期間でのシステム構築が実現。

3.効果

Googleのような使い勝手で、必要な情報に瞬時かつセキュアにアクセスできるようになり、

更には欲しい情報の関連情報も表示されることでプラスαの気づきも得られるようになった。

4.未来

社内のナレッジが集まるポータル的な存在を目指す。情報の所在を意識せず社内外の

情報技術が照会できるように拡充し社員同士のコミュニケーション活性化につなげる。

課題

技術情報が集約された「成果品」をいかに活用するか、それが喫緊の課題

成果品を活用し会社としての技術力・営業力を高める事が必須

上下水道をはじめとする幅広い分野で水環境整備事業のコンサルティングを行う日水コンでは、多い時には年間約3,000件ものプロジェクトを手掛けています。

「当社は、高い専門スキルを有する技術者の集団です。一人ひとりがもつ技術ノウハウこそが貴重な知的財産であり、属人的な暗黙知をいかに形式知として社内に伝えていくかが、大きな課題となっていました。なかでもプロジェクトの成果品(報告資料)は、当社のナレッジの核ともいえる情報の宝庫であり、それを効率的にデータベース化し活用する方法を模索していました」と事業化推進室 室長の荒井修一氏は、今回のシステム構築の背景を語ります。

部長 簗瀬 和明氏

お客様先に納品される成果品には、調査データや詳細な設計図面など、多様な技術情報が集約されています。これまで日水コンでは成果品の控え(紙ベース)を全国の各支所で現物保管し、オリジナルファイルは担当技術者が個々に管理する方法をとっていました。

「成果品の控えの約3割はバーコードでデータベース管理されていますが、実際に内容を閲覧するためには、現物を保管先から取り寄せなければならず、非常に非効率的でした。

その上、検索方法も限られており、必要な情報をタイムリーに探しだすのが困難で、せっかく蓄積されている豊富な技術情報を十分に活かしきれていないのが実情でした」と荒井室長は言います。

さらに、増え続ける成果品に対し、倉庫や専用ラックなど保管スペースのコスト負担も頭の痛い問題であり、早急な対策が求められていました。

導入

選定のポイントは、「厳密な管理」「自由度の高い検索・照会」「容易な登録」

『自社の業務処理にマッチした運用』

パッケージを超える高度な文書管理が可能なintra-martを採用

こうした状況を受け、2010年に品質管理部門が全社アンケートを実施。その結果をもとに、全国から代表者を集めて委員会を設け、成果品管理システムのあるべき姿について検討を重ねました。

「当社の成果品には、著作権や発注者のプライバシーにかかわる情報が含まれるため、コンプライアンスの観点から、公開・非公開についての厳密な管理が必要とされます。その一方、現場ではオリジナルファイルまで含めた自由度の高い検索・照会機能が求められており、この両方の要件を満たすシステムを構築することが我々の使命でした。また現場担当者の負荷を少なくするため、成果品の登録作業が容易であることも、はずせないポイントでした」(荒井室長)。

情報企画部では当初、市販の文書管理パッケージソフトの利用を考えました。しかし、成果品にはエクセルシートやCAD設計図面、画像データなどのオリジナルファイルが複数付随しているため、扱うデータ量が大きく、単純な文書管理というよりはワークフローを伴うような業務管理に近い処理が必要です。一般的な文書管理パッケージには、成果品とオリジナルファイル群を関連づけて管理できるような機能は搭載されておらず、また、利用権限の詳細な設定もできませんでした。

総務本部情報企画部 部長の簗瀬和明氏は、次のように振り返ります。

「パッケージに手を加える方法も考えましたが、カストマイズのボリュームが大きくなり過ぎて現実的ではありませんでした。もはやゼロからスクラッチ開発しかないかと考えていたところ、システム基盤であるintra-martという手法を使えば、パッケージの利点を活かしつつ、当社のニーズに合わせた準オリジナルな成果品管理システムの構築が可能であることがわかり、検討の結果、intra-martを採用することにしました」。

プロジェクトの基本情報を管理しているLotus Notesとのデータ連携が容易な点や、統合基盤としての将来的な拡張性も、intra-mart採用の決め手となりました。

効果

セキュアかつ瞬時にアクセスできる検索システムが実現。

更には欲しい情報の関連情報も表示されることでプラスαの気づきも得られるようになった。

目指したのはGoogleのような使い勝手

今回構築した成果品管理システムでは、プロジェクトが完了した時点で、担当者自身が成果品の控え(PDF)と、関連するオリジナルファイルを管理システムに登録します。

「その際、登録すべきオリジナルファイルが数十件、数百件にのぼる案件もあり、一つひとつ登録作業をするのは大変な手間になります。担当者が面倒で登録してくれなければ、データベースとしてのシステムの価値が半減してしまいます。そこで、登録作業はエクスプローラー的な操作感覚でなじみやすくし、複数のファイルやフォルダー単位にドラッグしブラウザ上で一括登録できる仕組みにしました。また、一つのファイルを登録した後で自由に追加登録できるよう、ファイルの登録数などをあらかじめ制限しない設計にしました。そのほかにも、アップロード中にインジケーターを表示して進行状況がわかるようにするなど、さまざまな工夫を加えることで、現場の担当者が登録しやすい環境づくりを心掛けています」(簗瀬部長)。

これまでは各部門や担当者任せだった成果物の登録状況も、プロジェクトごとに一覧表示されるようになり、未登録の担当者には登録を促すことで、登録漏れを最小限に抑えることができるようになりました。

データベースに登録された成果品は、公開・非公開やその期間等の詳細な条件設定を行い、部門長がワークフローで承認して初めて社内に公開されます。 とくに今回、重視したのが検索機能の充実です。必要な情報に容易にたどりつけることを最優先に考え、Notes上のプロジェクト情報からたどる定型検索のほかに、intra-martの標準機能である全文検索モジュール「ContentsSearch」を活用し、全文検索機能、フリーワード検索機能を実装。Googleのような使い勝手を実現しました。さらにintra-martの特徴といえるカストマイズ性を最大限活用し、検索結果画面に、その文書が登録されているプロジェクトの情報等も一緒に表示されるようにカストマイズしました。これによりユーザーは、自分の欲しい情報がどのようなプロジェクトで使われていたかといった背景やさまざまな関連情報など、気づきにつながるプラスαの情報を得ることができるようになりました。

情報企画課 茂木 宏一氏

未来

情報の所在を意識せず、技術情報が照会できるように拡充し社員同士のコミュニケーション活性化につなげる

社内のナレッジが集まるポータル的機能を目標に

成果品管理システムは、テスト運用を重ねた上で、2012年春から本格的な運用が開始されました。荒井室長は今回のシステム導入に大きな期待を寄せています。

「成果品やオリジナルファイルがデータベース化され、自由に検索できるようになることで、情報の参照等は間違いなく増え、開発生産性が大幅に向上すると考えています。それだけでなく、自社の実績を把握することは、営業面での競争力強化にもつながります。水環境関連事業という限られた市場でこれからの競争を勝ち抜いていくためには、分散するナレッジを全社で共有し、会社としての技術力・営業力を高めることが必須であり、今回の成果品管理システムが、その第一歩になると捉えています。」

今後は、関連するさまざまな資料や情報をリンクさせて、intra-martをユーザーにとってのポータル的な存在にしていきたいと考えており、すでに技術研究開発の成果や、専門図書類のデータベースの取り込みの検討を進めています。将来的には、対象となる情報の所在やシステムの違いを意識せず、intra-mart上で自由に横断的に社内外の技術情報が照会できるようになり、それが社員同士のコミュニケーションの活性化にもつながるよう、機能の拡充を図っていくとのことです。

基本情報

株式会社日水コン

- 本社

- 東京都新宿区西新宿6-22-1(新宿スクエアタワー)

- 設立

- 昭和34年(1959年) 5月25日

- 資本金

- 1億円

- 社員数

- 676名(平成24年4月現在)

- 概要

- 国内及び海外における次に掲げる事業の企画、調査、研究、計画、設計、工事監理及び施設の運転、管理、診断、水質検査並びにこれらに係る経済・財務分析、その他のコンサルティング

(1)上水道、下水道及び工業用水道

(2)治水、利水及び河川、湖沼、沿岸海域に係る環境管理

(3)産業廃水、都市廃棄物等の処理

(4)建築、都市開発及び地域開発

(5)農業開発 - URL

- http://www.nissuicon.co.jp/

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。