導入事例

公的研究費の不正利用を未然に防ぐ研究費の物品購入プロセスを構築

物品購入手続きの流れを変え、健全なプロセスを順守するしくみを確立

物品購入申請を電子化したことで、納入品の全品検収まで運用に成功

学校法人 千葉工業大学様

科学技術の発展には資金が不可欠だ。

文部科学省をはじめとする各省庁、日本学術振興会をはじめとする独立行政法人等は、大学・研究機関へさまざまな形で研究費を助成している。

一方で、こうした公的研究費を利用する大学・研究機関の現場では、不正利用の例が後を絶たない。

公的研究費の不正利用を未然に防ぐこと、そして、公的研究費の使用プロセスを健全化することは、大学・研究機関の責務であり、ひいては「科学技術創造立国・日本」を支える重要な要素といえる。

千葉工業大学は、この課題に果敢にチャレンジ。

物品の購入申請を電子化するシステム構築と、納入物品の全品検収によって、不正利用防止と業務改革に飛躍的な成果をあげている。

課題

物品購入申請のシステム化と全品検収を柱に 公的研究費の不正利用防止策を強化

千葉工業大学(以下、千葉工大)は、宇宙、ロボットに関する研究で世界最高レベルの技術の高さを誇る。

「本学の惑星探査研究センターは、小惑星探査機『はやぶさ2』に搭載される科学観測機器など宇宙関連プロジェクトに参加しています。

未来ロボット技術研究センターでは、福島第一原子力発電所内の探査を行う『クインス』をはじめ、災害対策や社会貢献を目的とするさまざまなロボットを開発しています」と、学校法人千葉工業大学 常務理事の宮川博光氏は紹介する。

研究水準が高いだけに公的研究費の金額も多い。

「これまでも、公的研究費の不正利用防止という課題には前向きに取り組んできましたが、2012年から2014年にかけて、事務手続きの変更と現体制を確立しました」と、宮川氏は説明する。

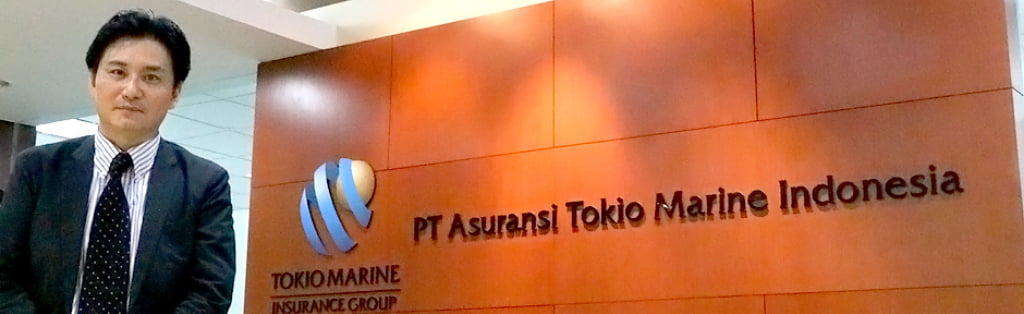

常務理事 宮川 博光氏(左)

法人事務局 局次長 前田 修作氏(右)

教員が業者へ物品購入などを発注し、後で事務方へ支払いを依頼するという流れは、根本から変えた。

教員と業者との間には、必ず事務職員が入る。

教員からの申請を受けて、予算管理部署が予算の確認を行った後に、用度課が発注をする、用度課は場合に依っては複数の業者から相見積をとって公正な取引を追求する。

また、従来は、公的研究費を使った物品購入申請は、すべてを紙で処理していた。不明点が生じたりすれば伝票の山を掘り返さなければならなかった。これを改めた。

「納入品の全品検収」も理事長が決断した。

当時、私大の多くは、一定金額以下の少額な消耗品は、検収していなかった。しかし千葉工大は、購入するものは、金額の多寡に関わらず納品時には検収室で全品検収し、さらに公的研究費で購入する物品は証拠となる写真も撮影して保存することにした。

こうした基本ルールを着実に運用するために必要になったのが、発注システムだ。

「システム化すれば、定めた承認ルートが順守されます。プロセスの『見える化』も進み、後から手続きを追跡することも容易になります。そして、申請から発注までをシステム化して一元管理する体制を作ることで、その情報を使っての全品検収という大きなチャレンジも可能になるのです」と法人事務局 局次長の前田修作氏は語る。

続きを読みたい方はこちら

下記のフォームから必要な情報をご入力の上、送信をクリックしてください。

導入した背景や効果、今後の未来をお読みいただけます。

※営業目的でのご閲覧はご遠慮ください。

基本情報

学校法人千葉工業大学

- 本部

- 千葉県習志野市津田沼2丁目17番1号

- 創立

- 1942年

- 学部

- 工学部、情報科学部、社会システム科学部(3学部)

- 概要

- 創立70年以上と、理工系私立大学として最も長い歴史を持つ。

3学部11学科と大学院で、約1万人の学生と約300人の教員を擁する。

キャンパスは、新習志野キャンパス、津田沼キャンパス、東京スカイツリータウンⓇキャンパスの3カ所。 - URL

- http://www.it-chiba.ac.jp/

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。