導入事例

金融事業のデジタルネイティブな「KAIZEN」基盤を「intra-mart®」で

早期に投資コストを回収し、内製化のナレッジを蓄積

日本の産業界を代表する企業であるトヨタグループで、国内唯一の金融会社として大きな存在感を発揮しているのがトヨタファイナンス株式会社(以下、トヨタファイナンス)だ。トヨタグループの中核企業であるトヨタ自動車が日本における大衆車市場を確立した際に、その原動力となったのは「カローラ」という競争力のあるプロダクトと、月賦による購入モデルの大規模展開を支えた自動車販売金融の力だったという。トヨタ自動車の金融機能が分離・独立して発足したトヨタファイナンスは、変わらずグループのビジネスをファイナンス面で支える存在だ。

ただし、設立から30年以上が経過し、事業環境の変化のスピードは加速している。業務改善のアジリティ向上が喫緊の課題として浮上しており、そのための基盤として「intra-mart®」を採用した。業務効率化に対する即効性はもとより、デジタルネイティブな「KAIZEN」の基盤づくりに大きな役割を果たしている。

課題

紙ベースの業務プロセスが数多く残る

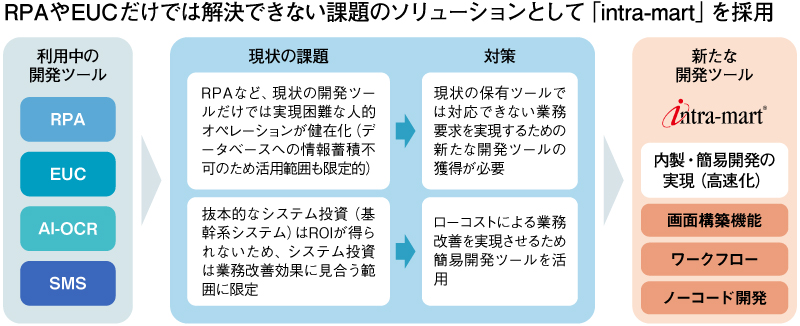

RPAやEUCの活用だけでは限界が

トヨタファイナンスは金融サービス企業として幅広い事業を展開しているが、経営を支えている柱は、自動車の購入を支援する金融サービスと、クレジットカードサービスの二つの事業だ。あらゆるものにサブスクリプションビジネスの流れが波及しているが、自動車も例外ではなく、トヨタグループもサブスクリプションサービスの「KINTO」を提供している。また割賦で購入する場合も、残価設定型クレジット、残額据置払い、支払額可変クレジットなど、選択肢が広がっており、同社はこうした多様なニーズに応える金融機能を担っている。

自動車の高機能化と高額化が進むにつれ割賦やリースでの購入が主流となり、取扱高は右肩上がりで成長し続けている。まさにトヨタグループの国内におけるビジネスの屋台骨を支えている。財務内容も安定しており、格付投資情報センターが長期格付で「AAA」とするなど格付機関の評価も高い。

エンゲージメント開発部

BPR推進グループ 主任

土屋 貴巨 氏

一方で、課題も顕在化している。トヨタファイナンスは1988年にトヨタ自動車から分離・独立して設立され、89年2月に営業を開始した。金融領域では比較的新しい企業だが、勘定系を中心とした基幹系システムはメインフレーム(ホストコンピュータ)で稼働しており、周辺の業務アプリケーションや情報系システムも基幹系と密結合している。そのため、機能修正や機能追加が手軽にできる環境ではなかった。

「業務部門は効率化や自動化といった業務改善に常に取り組んでいるが、そのためのシステム化やデジタルテクノロジーの導入要請に俊敏かつ効率的に対応できていないという課題意識を持っていた」とトヨタファイナンス エンゲージメント開発部 主任の土屋 貴巨氏は振り返る。ちなみに土屋氏が所属するエンゲージメント開発部は、トヨタファイナンスの情報システム部門の一組織で、従業員をユーザーとした社内業務向けのシステム整備などを担うチームだ。

基幹系も含めた情報システム全体のアーキテクチャをアップデートするには、長期間の検討や、多大なコストと業務負荷を要する。業務改善のためのデジタル基盤ニーズは待ったなしであり、まずは基幹系とその周辺システムとは切り離して考え、RPAやExcelのマクロ機能などのEUC(エンドユーザーコンピューティング)を活用して、従業員の業務効率化を支援したという。

こうした取り組みは一定の成果を挙げたが、新たな課題の発見にもつながった。紙の書類をベースとした業務プロセスが多く残存しており、申請承認のデジタル化も未整備の部分が多かった。その解決策として、「intra-mart」の採用に踏み切った。「紙で取りまわすプロセスがあると、効率化や自動化のボトルネックになる。RPAのインプットデータが紙というケースもあった。汎用的に活用できるワークフローを軸とした簡易開発ツールを導入することで、起票の段階からデジタル化が可能な、かなり広範囲な業務プロセスをカバーするデジタル基盤を構築できると考えた」(土屋氏)

導入

アジャイル型の内製開発に適した基盤を模索

IT部門と業務部門の協業が不可欠

簡易開発ツールの選定にあたって重視したのは、アジャイル型の開発に内製で取り組むためのプラットフォームとしての適性だ。土屋氏は次のように説明する。

「システム開発のスピード感はどんどん高まっていて、例えば『こんなシステムがほしい』という要望を受けてから完成するまで1年かかるようでは、ローンチしたタイミングではもはやニーズに合わないものになってしまっている可能性が高い。この課題を解決するには、IT部門が業務の現場を知り、業務部門と一緒にアジャイル型でつくっていく手法が必要だと考えた」

ローコード開発ツールの活用によってドラッグ&ドロップなどの操作で業務ロジックやシステムのUIを簡単に作成でき、業務アプリケーションをスピーディーに構築・改修できる点や、RPAとのスムーズな連携など、拡張性の高さが決め手となって、intra-martの採用を決めた。

20年3月に導入し、21年2月時点で128件、21年12月時点で406件、そして22年12月現在では958件のアプリケーションがintra-mart上で稼働している。22年3月までに本社オフィスがフリーアドレス化されたが、その準備として、21年後半から全社を挙げてペーパーレス化を強力に推進してきたことが、アプリケーションの加速度的な増加につながっているという。

具体的な用途としては、各種の稟議申請を電子化するなどのオーソドックスな活用はもちろん、トヨタファイナンスならではの業務を支えるアプリケーション開発にもフル活用している。例えばお客様の情報や契約に関わる情報を個別管理する業務において、毎月新規で800冊ほどの紙ファイルを作成しているというが、関連する膨大な資料はこれまで全て紙で管理されていた。これらを全てintra-mart上で管理できるアプリケーションも開発した。

効果

ライセンス費用分のコストは1年で回収

ユーザー体験にフォーカスして導入効果をさらに高める

intra-martの導入当初は、社内に早期に浸透させることを優先し、「開発するアプリケーションの効果を慎重に検討するよりは、とにかくどんどんつくることを重視した」(土屋氏)という。結果として、多くのアナログな業務プロセスをデジタル化し、社員の利用も着実に増えている。これによる業務改善・業務効率化効果をコスト換算すると、ライセンス費用分の投資は導入後1年で回収できており、社内でもintra-martの導入効果を評価する声は大きい。

一方で、開発リソースはトヨタファイナンスの社員と常駐のパートナーベンダーを合わせて5~7人体制で推移しており、常駐スタッフの人件費を含めると投資分は回収できていない。同社は短期で常駐パートナー分のリソースを自社社員で賄う体制を構築するのは時期尚早と見ており、アプリケーションの品質向上や障害管理の高度化など、ユーザー体験にフォーカスしてintra-martの導入効果をさらに高める施策を重視している。

株式会社システムサポート

システムサービス事業部

ビジネスサポート第2グループ マネージャ

石神 賢 氏

21年9月に障害管理に着手し、障害対応フローや障害管理台帳を作成しているほか、再発防止策の検討・策定も進めてきた。さらに22年2月には、品質向上の取り組みも開始。内製開発における品質の考え方を整理するとともに、品質向上のための指針や開発のプロセスで留意すべきことなどを定めた。一旦開発したアプリケーションのユーザビリティについて、社内アンケートを基に改善を重ね、その過程で得られた知見も反映している。これらの情報はintra-martのWikiに集約しており、社員、常駐パートナーを問わず必要なルールやナレッジを共有する仕組みが整いつつある。

常駐パートナーの視点でも、トヨタファイナンスの取り組みはユニークだという。コアメンバーである株式会社システムサポート システムサービス事業部 ビジネスサポート第2グループ マネージャの石神 賢 氏は、トヨタファイナンスの内製体制について「社員とパートナーという垣根を取り払い、一つのチームとして機能させようとしていることが特徴的」だと見ている。「アプリケーション構築の具体的な手法などはこちらから出せるアイデアも多いが、ユーザーの業務に関する知見は弱い。業務の課題をシステム構築にいかに的確に落とし込んでいくかを(トヨタファイナンスの社員が)一緒に考えてくれるので、仕事がしやすいし、スムーズに開発が進んでいる」

土屋氏も「パートナーの協力もあって、開発の生産性が高く、品質もある程度担保できるチームに育ってきた」と手応えを感じているようだ。

未来

より網羅的な業務改善基盤を整備

トヨタらしくジャスト・イン・タイムで

現在、情報システム部門全体では、RPAやEUCの高度化や適用範囲の拡大も進めており、intra-martの活用と合わせ、より網羅的な業務改善基盤の整備を進めていく方針だ。

中長期的には、内製化のさらなる発展を目指し、常駐パートナーに過度に依存しない体制づくりも進めたいと考えている。近い将来、管理系部署の多数の社員をintra-martの内製化要員として機能させ、最終的には各業務部門で必要なアプリケーションを内製できる状態にすることを目指す。

「intra-martの導入により、ユーザーの要望にかなり迅速に応えられるようになったが、もっともっと進化の余地はある。トヨタらしくジャスト・イン・タイムで、必要な機能を、必要な時に、必要なだけ作成できるようにすることにより、『KAIZEN』のさらなるスピードアップと低コスト化を実現したい」

基本情報

トヨタファイナンス株式会社

- 所在地

- 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー

- 設立

- 1988年11月28日

- 事業内容

- 金融事業(販売金融・クレジットカードなど)

- URL

- https://www.toyota-finance.co.jp/

業務プロセスのデジタル化

フルオートメーション化で

柔軟な働き方と圧倒的な生産性を

導入事例

case

国内の著名企業を中心に10,000社以上のお客様に導入されています。

業務プロセス改善に関するお役立ち情報を

発信しています。