IT・システム・DX内製化のメリット・デメリットとは?

IT・システム・DX内製化のメリット・デメリットは、次の通りです。

<IT・システム・DX内製化のメリット>

・システム内部を把握できる

・開発速度があがる

・開発コストを抑えられる

・柔軟なシステム開発が可能になる

・社内にシステム開発のノウハウが残る

<IT・システム・DX内製化のデメリット>

・システムの品質の担保が困難

・大規模な開発への対応が困難

・人材の確保・育成が困難

・システム担当者の離職リスク

独立系ITコンサルティング・調査会社のアイ・ティ・アール(ITR)は今年1月、ホワイトペーパー「DX加速のための内製化〜クラウド&アジャイルによる内製推進の価値」を発行、公開しました。情報システムの内製化を志向する企業や既に内製化に取り組んでいる企業に向けて、「現状と課題を整理し、内製によって獲得できる価値と成功のためのアプローチをまとめたもの」とのこと。DX(デジタルトランスフォーメーション)を実現するための施策の一環で内製化を進めようと考える企業は増加傾向にありますが、必ずしもうまくいっているケースばかりではありません。ホワイトペーパーを読み解きながら、内製化で成果を出すためのポイントを考えてみましょう。

1.IT・システム・DXの内製化とは

IT・システム・DXの内製化とは、従来のように外部のベンダーやSIerに依存せず、自社内でITシステムやデジタル施策の企画・開発・運用を行うことです。

これまで日本企業では基幹システムや業務アプリケーションを外部委託するケースが一般的でした。しかし、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が求められるなかで、事業戦略と連動したスピード感ある開発や柔軟な対応を実現するために内製化が注目されています。

内製化を進めることで、外部調整に伴うタイムロスを削減でき、社内の意思決定を即座にシステムへ反映できるようになります。さらに、システム開発の過程で得られる知識や技術が社内に蓄積され、長期的には競争優位性を生み出す大きな要因となる点もメリットです。

また、ローコードやノーコード開発ツールの普及によって、専門的なプログラミングスキルを持たない現場部門の社員でもシステム開発に関われる環境が整いつつあり、従来は外部依存せざるを得なかった領域でも内製化が可能になってきています。一方で、IT人材の確保や教育、セキュリティ・品質管理といった課題も存在するため、適切な体制づくりが必要不可欠です。

2.IT・システム・DXの内製化が求められる背景

グローバル間での競争とデジタル技術の進化が加速する中で、企業は競争力を維持・向上させるために、従来の業務プロセスやシステムの見直しを迫られています。

特にIT・システム・DXの内製化は、企業が迅速に市場の変化に対応し、持続可能な成長を実現するための鍵として注目されています。

この内製化の背景には、いくつかの重要な要因が存在します。

迅速な市場対応と競争力の強化が求められている

消費者のニーズや市場のトレンドの急速な変化への迅速に対応が求められるなか、内製化を進めることで、システムやプロジェクトに関する意思決定を迅速に行うことができ、結果として開発スピードが向上します。こうした迅速な対応は、競争力を強化し、市場での優位性を確立するための重要な要素です。

DX推進の加速

DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するためには、企業のIT基盤を迅速かつ柔軟に変革することが求められます。

内製化を通じて、DXに必要なシステムやアプリケーションを自社で設計・開発することで、外部ベンダーに依存しない独自のDX戦略を構築することができます。

3.IT・システム・DXの内製化の現状

IT・システム・DXの内製化の現状として、リソース不足が顕著であることや、DXの成果はアジャイル開発への注力度と相関があるということがいえます。

内製化の現状、リソース不足が顕著に

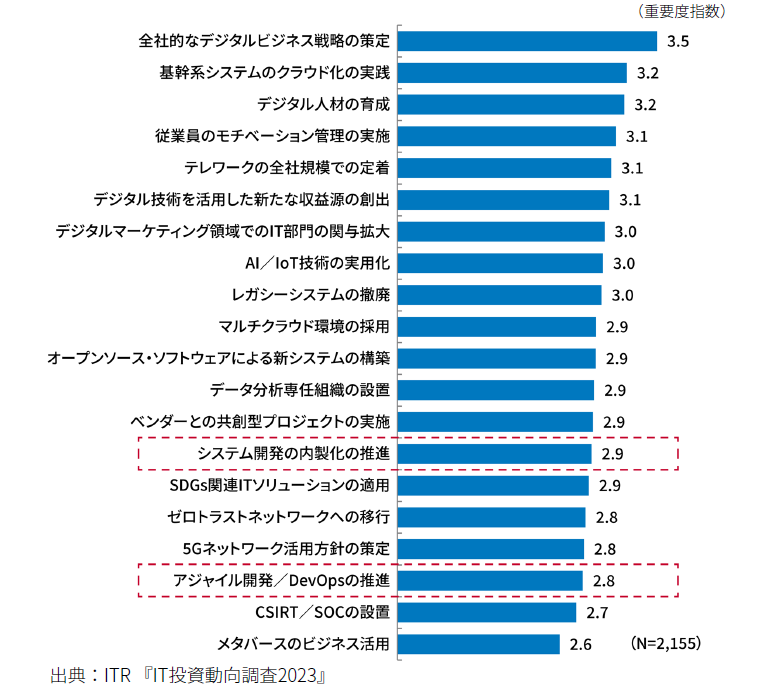

ホワイトペーパーではまず、国内企業の内製化の現状について「国内IT投資動向調査報告書2023」を基に分析。この報告書は、同社が2022年8月から9月にかけて、国内企業のIT戦略・IT投資に関する意思決定者を対象に実施した調査結果をまとめたものです。

IT投資における主要なテーマごとに自社にとっての重要度の高さを回答してもらい、重要度が「高い」と答えた場合は5ポイント、「どちらかといえば高い」4ポイント、「どちらかといえば低い」2ポイント、「低い」を1ポイントに換算し、各テーマの有効回答数で除した値を「重要度指数」として示しています。

企業がIT投資において重要視しているテーマ

その結果、「全社的なデジタルビジネス戦略の策定」「基幹系システムのクラウド化の実践」が上位となりました。一方で「システム開発の内製化の推進」や内製化と親和性の高いテーマである「アジャイル開発/DevOps」は、DX基盤整備ための有効な手法として注目されてきているものの、IT投資全体から見れば優先順位の高いテーマとしては定着していないことがうかがえます。

内製化を取り巻く課題についても掘り下げています。ここでも同社が昨年実施した調査の結果を基に、社内エンジニアのリソース不足やスキル不足を内製化の課題だと捉えている企業が多いことを示しました。その上で、経験豊富な人材の獲得や社内エンジニアの教育には時間がかかるため、そうした活動と並行して「ITインフラの準備が不要で迅速な開発が可能なクラウドサービス(コンテナ、サーバレスなど)や、迅速な開発を進めるための開発手法であるアジャイル開発やDevOpsの活用が内製化を推進して成果を獲得するうえでのポイントとなる」と改めて指摘しています。

さらに、SIerに開発委託する外製と内製とを比較して、内製のメリットについても言及。「内製を推進することによって自社の専門性が向上し、開発者のマインドセットがプロダクト/顧客指向に変わる」としたほか、開発スピードや先進テクノロジーを採用するアジリティ、開発コストなどの面でも内製が有利で、「外製の価値は、開発リスクと完成責任を自社で負わないことのみであるといっても過言ではない」と強調しました。

DXの成果はアジャイル開発への注力度と相関がある

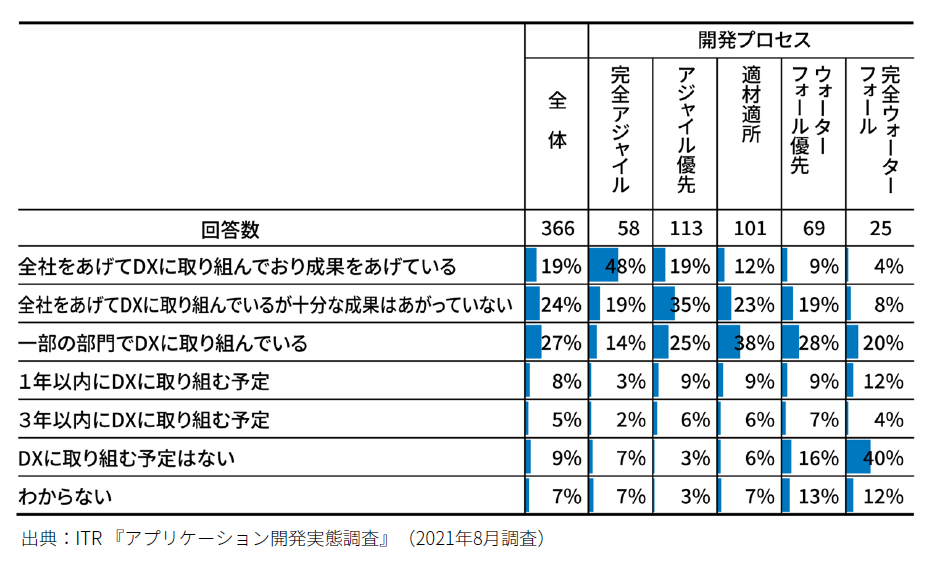

では、ITRが内製化で成果を得るためのポイントとして挙げた「アジャイル開発やDevOps」の現状はどうなっているのでしょうか。ホワイトペーパーでは、少し古いデータですが、21年8月に同社が実施した「アプリケーション開発実態調査」の結果を引用しています。アジャイル開発を開発手法のメインに据えている回答者の割合は5割近くにのぼり、DevOpsに既に取り組んでいる回答者は5割に達しています。「アジャイル開発とDevOpsは企業にとって一般的な存在となった」(ITR)と見ることができそうです。

同調査では、DXの進捗状況と採用している開発手法の相関関係についても分析しています。DXに全社で取り組んで成果をあげている企業のうち、48%は完全にアジャイル開発に移行している一方で、DXに取り組む予定がない企業の4割は完全ウォーターフォール型の開発を継続しているという結果になりました。ITRは「DXでは、斬新かつオリジナリティのあるアイデアをアプリケーション化し、その評価から得た結果を製品やサービスにフィードバックすることが非常に重要なことから、アジャイル開発を採用することが必須といえる」と指摘。DevOpsについてもアジャイル開発と同様の結果が出ているとして、「内製化のための重要な手法であるアジャイル開発/DevOpsは、DXに欠かせない手法となっている」と言い切っています。

アジャイル開発の採用とDXの進捗の相関

内製化が拡大している背景については、アプリケーションの開発生産性を飛躍的に向上させるテクノロジーの進化があったことに言及しています。初期のクラウド活用はIaaSが大きなウェイトを占め、アプリケーションの開発手法に大きな変革が起こったわけではありません。しかし現在、「クラウドはPaaS/FaaSやKubernetesおよびそのフルマネージドサービスを活用したクラウドネイティブ・アプリケーション開発が主流となり、自動化テクノロジーやアジャイル/DevOpsとの相乗効果によって開発生産性は飛躍的に高まっている」としています。

4.IT・システム・DXの内製化のメリット

IT・システム・DXの内製化(インソーシング)は、多くの企業が直面する課題に対して有効な解決策となる可能性を秘めています。

外部の開発リソースに依存せず、自社でシステム開発を進めることで、以下のようなメリットを享受することができます。

システム内部を把握できる

内製化の最大のメリットの一つは、システムの内部を完全に把握できる点です。

外部委託の場合、ベンダーによって設計・開発されたシステムの内部構造がブラックボックス化されるリスクがあります。

これに対し、内製化では、自社のエンジニアが直接コードを書き、システム全体の構造や設計方針を理解しているため、運用開始後のシステムのメンテナンスやトラブルシューティングが容易になります。

また、自社のビジネスプロセスに応じたカスタマイズや、特定の要件に対する変更が発生した場合にも、迅速に対応することが可能です。

開発速度が上がる

内製化することで、システム開発のスピードが大幅に向上します。

外部ベンダーに開発を依頼する場合、要件定義や契約手続き、仕様調整などに多くの時間がかかります。

一方、内製化によって社内の開発チームが直接プロジェクトを担当することで、意思決定のスピードが向上し、開発が迅速に進行します。

また、外部とのコミュニケーションに時間を費やすことなく、社内のニーズに即した改善や新機能の追加が可能です。

たとえば、新たなサービスの立ち上げや市場の変化に応じた機能の迅速な導入が必要な場合、内製化による迅速な対応によって競争力が高まります。

開発コストを抑えられる

内製化は、長期的な視点で見た場合に、開発コストの削減に貢献します。

外部ベンダーに依頼する際には、開発費用だけでなく、契約管理費や変更要求への対応費用なども発生します。

また、ベンダーによっては、ライセンス料やメンテナンス費用も高額になることがあります。

これに対し、内製化を進めることで自社内のリソースを有効活用し、外部コストを削減できます。

たとえば、同じ技術スタックやプラットフォームを複数のプロジェクトで共有することで、スケールメリットを享受することができます。

さらに、開発や運用のノウハウを社内に蓄積することで、今後のプロジェクトでの効率化やコスト削減にもつながります。

柔軟なシステム開発が可能になる

内製化のもう一つの大きなメリットは、システム開発の柔軟性が高まる点です。

自社で開発を行うことで、ビジネスの変化や顧客のニーズに合わせて、システムを柔軟に調整・改善することができるようになるためです。

特に、企業独自の業務プロセスや特殊な要件に対応するためのシステムを開発する際には、内製化の柔軟性が大きなメリットとなります。

社内にシステム開発のノウハウが残る

内製化によるシステム開発は、社内に技術的なノウハウを蓄積する重要な手段でもあります。

外部委託の場合、開発の過程で得られる知識や経験はベンダー側に依存し、社内に残りにくいです。

しかし、内製化を進めることで、プロジェクトを通じて得られた知見やスキルを社内に蓄積することができます。

このノウハウの蓄積は、今後のシステム開発や改善において大きなアドバンテージとなります。

たとえば、次回のプロジェクトでは過去の経験を活かして効率的に進めることができ、同様の課題に対して迅速に対処することが可能です。

また、社内に優秀な開発者が育つことで、技術的な競争力も高まります。

5.IT・システム・DXの内製化のデメリット

IT・システム・DXの内製化には多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。内製化を進める上でこれらの課題を理解し、適切な対策を講じることが、成功への鍵となります。

以下で、内製化の主なデメリットについて解説します。

システムの品質の担保が困難

内製化の大きな課題の一つに、システムの品質を担保することが難しい点が挙げられます。

特に、自社でのシステム開発の経験が乏しい場合、設計や開発プロセスで発生する潜在的なバグやエラーを十分に防ぐことができず、結果としてシステム全体の品質が低下するリスクがあります。

また、品質管理のプロセスやベストプラクティスが整っていない場合、開発されたシステムが期待通りに動作しない可能性があります。

たとえば、セキュリティ面での脆弱性が残ったまま運用に入ると、外部からの攻撃や情報漏えいのリスクが高まります。

品質を担保するためには、テスト環境の整備や専門知識を持つ人材の確保、または外部からのコンサルティングを受けるなどの対策が必要です。

大規模な開発への対応が困難

内製化のもう一つの課題は、大規模なシステム開発への対応が困難である点です。大規模プロジェクトは通常、多くのリソースと専門知識を必要とし、複数のシステムやサービスを統合する必要があるため、内製化だけでは対応が難しい場合があります。

特に、複雑なインフラの構築や、既存システムとの連携が求められる場合、内製チームだけではその全てのニーズに対応するのが困難です。

また、開発期間の長期化や、計画外のコスト増加のリスクも伴います。

人材の確保・育成が困難

内製化の進展には、高度な技術を持った人材が必要不可欠ですが、日本国内では、特にIT人材の確保が困難な状況にあります。技術者不足の問題は多くの企業で共通しており、特に最新の技術や専門知識を持った人材の採用は競争が激化しています。

さらに、内製化を進めるためには、既存の社員のスキルアップも不可欠です。

しかし、社内で技術力を育成するための教育プログラムやトレーニングには時間とコストがかかり、短期間で結果を出すのは難しい場合があります。

加えて、技術者の育成には長期的な視点が必要であり、その間に離職するリスクもあるため、計画的な人材戦略が求められます。

システム担当者の離職リスク

内製化を進めることで、システム開発のキーマンとなる人材が増えますが、これらの人材が離職すると、システム運用に重大な支障をきたすリスクがあります。

特に、内製化のプロジェクトを少人数で進めている場合、特定の担当者に依存する傾向が強くなり、その担当者が退職した場合には、システムの保守や改善が滞る恐れがあります。

離職リスクを低減するためには、社内での技術や知識の共有を促進し、ドキュメンテーションを徹底することが重要です。

また、複数の担当者に業務を分散させ、チーム全体での知識の蓄積を図ることで、特定の個人に依存しない体制を構築することが求められます。

さらに、エンジニアが働きやすい環境を整備し、キャリアパスやスキルアップの機会を提供することで、定着率を向上させるといった人事面での取り組みも必要です。

6.IT・システム・DXの内製化の進め方

IT・システム・DXの内製化の進め方として、ステップごとにポイントを解説します。

現状を把握する

内製化の第一歩は、現状把握です。これは単なるシステムの棚卸しにとどまらず、企業全体の業務フローや組織構造、人材のスキルセット、既存の外部ベンダーへの依存度などを多角的に分析する作業を含みます。

さらに、現状把握の際には「システムが現場の業務にどの程度フィットしているか」を評価することも重要です。たとえば、現場のユーザーがエクセルなどの個別ツールで補完している場合は、既存システムが実態に合っていない可能性があります。

このような課題を洗い出すことで、内製化によってどの領域を改善すべきかを確認することが大切です。加えて、人材のスキル状況を確認し、どの程度の教育・採用が必要になるかを把握しておくと、以降の計画フェーズがスムーズに進みます。

内製化の目的を明確にする

現状を把握した後は、内製化の目的を明確化します。目的が不明確なままでは、内製化が単なる「外注コストの削減」になってしまい、本来の戦略的価値を十分に引き出せません。たとえば「業務効率化を図るため」「市場環境の変化に即応できる柔軟性を確保するため」「新しい顧客サービスを素早く展開するため」など、企業ごとに目的は異なります。

この目的は、経営層のビジョンや事業戦略と強く結び付けることが重要です。単なるIT部門の施策として終わらせず、全社的な取り組みとして位置付けることで、組織全体の合意形成を得やすくなります。

また、目的はできるだけ定量的に設定しましょう。たとえば「システム改修にかかるリードタイムを半年から1か月に短縮する」「新サービスのリリース頻度を年2回から年6回に増やす」といった具体的なKPIを定めると、進捗のモニタリングや成果の検証が容易になります。

プロジェクトの計画を立てる

目的を明確にしたら、具体的なプロジェクト計画を策定します。計画では、スケジュールや予算、人材リソースを具体的に定義し、段階的に進める道筋を描きましょう。とくに内製化は従来の外注依存型と異なり、社内の人材活用が中心になるため、スキル不足や教育コスト、採用リードタイムなどを織り込んだ現実的な計画が必要です。

また、リスクマネジメントも重要です。たとえば「開発途中で主要メンバーが異動する可能性」「業務部門との連携不足による要件のずれ」「導入後に運用負担が急増する」など、内製化特有のリスクを事前に洗い出し、対応策を準備しておく必要があります。

体制を整備する

計画を実行に移す前に、社内体制の整備が不可欠です。内製化はIT部門だけの仕事ではなく、業務部門と密接に連携して進める必要があります。そのため、部門横断的なプロジェクトチームを編成し、意思決定のスピードを高める仕組みを構築しましょう。

また、人材育成の観点も重要です。内製化の初期段階ではスキルが不足していることが多いため、外部の専門家を短期的に活用しつつ、社内メンバーへの教育を通じてノウハウを蓄積していく方法が有効です。

さらに、開発と運用を分離せず「DevOps」的な体制を整えることで、開発スピードと品質を両立できます。

開発に着手する

体制が整ったら、開発に着手します。ここでは、従来の「一括開発で完成品を納品する」という考え方を捨て、まずは小さく試して改善を重ねる姿勢が求められます。MVP(Minimum Viable Product)を構築し、短いサイクルで利用者からのフィードバックを反映させることで、現場に根付いたシステムを効率的に構築可能です。

また、開発手法にはローコード開発やノーコード開発の活用も効果的です。とくに業務システムやアプリケーション開発では、非エンジニアが一部の開発に参加できることでスピードが向上します。

ただし、ツールに依存しすぎると拡張性やセキュリティの面で課題が残るため、社内の技術力を並行して高めることが欠かせません。さらに、設計段階からセキュリティ・保守性・スケーラビリティを意識しておくと、長期運用でのトラブルを未然に防ぐことができます。

7.IT・システム・DXの内製化成功のポイント

IT・システム・DX内製化を成功させるためには、いくつかの重要な要点を押さえておく必要があります。

以下で、内製化を成功に導くための具体的なポイントを解説します。

「なぜ内製化するのか?」という明確な目標設定

まずは、「なぜ内製化するのか?」という明確な目標を設定することです。

目標設定の具体的な方法は、次の通りです。

・ビジネスの目的と一致させる…内製化を進める理由を、自社のビジネス目標と明確に関連付けることが重要です。たとえば、迅速な市場対応力の強化、競争優位性の確保、コスト削減など、具体的な成果を設定します。

・KPIの設定…内製化の成功を測るために、具体的なKPI(主要業績評価指標)を設定します。たとえば、「開発期間を半年に短縮する」「外部依存度を30%削減する」などの具体的な目標値を設定することで、プロジェクトの進捗と成果を客観的に評価できます。

・リスクの明確化と管理策の策定…内製化に伴うリスクも同時に明確化し、そのリスクを管理するための計画を策定することが重要です。人材の離職リスクや技術的な課題など、予測可能なリスクを特定し、それに対応する戦略を練りましょう。

適切な技術を選定する

内製化を成功させるには、適切な技術の選定が欠かせません。

以下のポイントを考慮して、最適な技術を選びましょう。

開発言語の選定

開発を内製化する際には、既存のエンジニアが習得しているプログラミング言語を選定することが重要です。たとえば、既に多くのエンジニアがJavaに精通している場合、Javaを選ぶことでスムーズな開発が可能になります。自社のスキルセットと合わない言語を選定すると、学習コストが増大し、開発のスピードが低下するリスクがあります。

また、保守性や拡張性を考慮した言語を選ぶことも重要です。長期的なシステム運用を考慮すると、保守性や拡張性に優れた言語の選定が求められます。

たとえば、PythonやJavaScriptなどは、多くの開発者コミュニティが存在し、ライブラリやフレームワークが充実しているため、保守が容易で、必要な時に新しい機能を追加しやすいです。一方で、企業システムでは安定性と信頼性が重視されるため、C#やJavaのような堅牢な言語も選択肢として考えられます。

さらに、システムの特性に合った言語を選ぶことが大切です。開発するシステムの特性や要件に応じて、適したプログラミング言語を選ぶことも重要です。

たとえば、リアルタイム処理が求められるシステムには、高速なパフォーマンスを持つC++やRustが適しています。データ分析や機械学習を行うシステムには、Pythonが広く利用されています。このように、システムの目的や用途に応じて、最適な言語を選定することが必要です。

フレームワークとライブラリの選定

開発効率を向上させるフレームワークを選びましょう。フレームワークを利用することで、共通の機能を迅速に実装でき、開発効率が大幅に向上します。

たとえば、Webアプリケーションのフロントエンド開発には、ReactやAngular、Vue.jsといったJavaScriptフレームワークが多く用いられています。

バックエンド開発には、Spring(Java)やDjango(Python)、ASP.NET(C#)などのフレームワークが有力な選択肢です。

これらのフレームワークは、大規模なプロジェクトでも再利用可能なコードやコンポーネントの設計を支援し、開発速度を加速します。

また、サポート体制とコミュニティの活発さを確認することも大切です。活発なコミュニティがある場合、トラブル発生時の情報共有が活発であり、解決策が見つかりやすくなります。

また、公式サポートがある場合は、企業のプロジェクトにおける安心感が高まります。

たとえば、ReactやDjangoなどのような大規模なコミュニティが存在するフレームワークは、サポート情報やリソースが豊富です。

さらに、セキュリティとパフォーマンスを考慮することが重要です。セキュリティに関しては、過去の脆弱性の情報や対応の迅速性をチェックし、信頼性の高いものを選ぶ必要があります。パフォーマンスについては、システム要件に応じて適切なパフォーマンスを提供できるかを評価し、特にリアルタイム処理や大規模なデータ処理が必要な場合には、高性能なフレームワークの選定が求められます。

開発環境とツールの選定

統合開発環境(IDE)の選定: 開発効率を最大化するためには、適切な統合開発環境(IDE…Integrated Development Environment)の選定が不可欠です。

たとえば、Visual Studio CodeやJetBrainsのIntelliJ IDEA、EclipseなどのIDEは、コードの自動補完、デバッグツール、バージョン管理システムの統合など、開発を効率化する多くの機能を提供しています。開発する言語やフレームワークに最適なIDEを選ぶことで、開発者の生産性を向上させることができます。

また、バージョン管理ツールを導入することも重要です。Gitなどのバージョン管理ツールを導入することで、コードの変更履歴を管理し、複数の開発者が協力して作業を進められるようになります。GitHubやGitLabといったリポジトリ管理サービスも活用し、プロジェクトの効率的な管理を行いましょう。この結果、内製化プロジェクトの品質と進捗を確保することが可能になります。

さらに、継続的インテグレーション(CI)/継続的デリバリー(CD)ツールの活用もポイントです。JenkinsやGitLabなどのCI/CDツールを使用することで、コードの品質を確保し、迅速なデプロイメントを実現できます。

内製化をサポートしてくれるツールやサービスを導入する

内製化を成功させるためには、内製化をサポートしてくれるツールやサービスを有効活用することも重要です。

たとえば、「プロジェクト管理ツール」「クラウドベースの開発環境」「API管理ツールや自動化ツール」の活用が挙げられます。

・プロジェクト管理ツールの導入…内製化プロジェクトを効率的に進行させるためには、プロジェクト管理ツールの導入が有効です。たとえば、タスク管理や進捗管理ができるツールを使用することで、複数のチームや部門間でのコミュニケーションを円滑に行えます。(RedmineやBacklogなど)

・クラウドベースの開発環境の活用…クラウドベースの開発環境を導入することで、開発者がどこからでもアクセスできる環境を整え、柔軟な働き方をサポートします。これがチームの生産性を向上させ、開発のスピードアップにもつながります。(GitHub CodespacesやAWS Cloud9など)

・API管理ツールや自動化ツールの活用…API管理ツールやCI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)ツールなどを利用することで、開発プロセスの自動化を促進し、エラーの削減や迅速なリリースが可能になります。内製化を支援するためのツールは、開発の効率化だけでなく、品質向上にも寄与します。(ApidogやSwagger UIなど)

「完全内製」にこだわらない

内製化の戦略を立てる際、「完全内製」にこだわるのではなく、柔軟なアプローチを取ることが重要です。

ITRがまず挙げるのは、IT部門のミッションを再定義することです。「IT部門のコア業務は、アプリケーション構築によって、DX、革新的ビジネス、業務変革/改善に貢献すること。これは外製では実現困難で、内製を自社およびIT部門の重要業務と捉えるべき」としています。さらに内製を進める上では、業務部門とIT部門の密接な連携により、「ビジネス創生/変革/改善、アプリケーション構築、アプリケーション運用のサイクルを短期で繰り返す『BizDevOps』が重要となる」と説いています。

ホワイトペーパーでは内製化における留意点も挙げています。まず指摘しているのは、「完全内製」にこだわる必要はないということです。内製とは社内のメンバーだけで開発することを意味するわけではなく、「開発に関わるあらゆる役割において自社がイニシアティブを取る」というのがITRの定義。必要に応じて外部エンジニアの力を活用することを選択肢として排除するわけではないことはポイントです。SIerと協業するにしても、開発プロセスにおけるイニシアティブの在り方が従来の外製とは異なると言えそうです。ただし、内製を進める際のチーム体制については、階層型ではなく、自社メンバーと外部協力者が同等の立場で自由闊達にコミュニケーションできる体制を目指すべきとも指摘しています。

また、内製化のメリットが大きいとしても、あらゆるシステムを内製化することは現実的ではありません。どんなシステムを内製化するかを判断することも必要で、ITRは「AI活用、データ活用、モバイルアプリなどビジネス価値が高い業務に絞って内製化を行うべき」と結論づけています。

内製化を推進するためのテクノロジーとの向き合い方についても、改めてまとめています。クラウドサービスのベンダーについては、「内製化を加速するプラットフォームの提供者および開発パートナーとして」捉えるべきで、非戦略的で安易なマルチクラウドはIT投資効率を下げると見ているようです。また、内製化とセットで語られることの多いローコード/ノーコードは、「既存業務の省力化/効率化」にこそ進化を発揮するとしています。

長期的な視点での評価と改善

内製化は、短期的なプロジェクトではありません。継続的な取り組みとして位置付け、以下のような評価と改善を続ける必要があります。

・定期的なレビューと評価…内製化プロジェクトの進行状況を定期的にレビューし、目標に対する進捗を評価しましょう。評価結果に基づいて必要な調整や改善を行うことで、内製化を維持できます。

・改善サイクルの導入…内製化を進める中で得られた知見や教訓を反映した改善サイクルを導入しましょう。PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを適用することで、常に最適化された状態を維持できます。

・長期的な人材育成とナレッジ共有…内製化においては、技術的なスキルを持った人材の育成と、社内でのナレッジ共有が重要です。定期的なトレーニングや勉強会を通じて、社員のスキルアップを図り、内製化の基盤を強化しましょう。

8.まとめ

SIerにシステム開発を丸投げする外製と比較して、自社主導で開発を行う内製にはさまざまな面でメリットがあるのは確かでしょう。アジリティやコスト以上に、社内のマインドが変わるという点に、DX人材の育成につながる大きな価値がありそうです。

ITRのプリンシパル・アナリストである甲元宏明さんはこのホワイトペーパーの公開にあたって、「内製経験が乏しい国内企業は、クラウドサービスを積極的に活用し、小さな成功を積み重ねて社内関係者の信頼を獲得しながら、内製の対象範囲を拡大していくべき」とコメントしています。またホワイトペーパー内でも「成果を得るまでには時間を要するため、短期的なKPI管理は排除し、内製化開始から数年の間は成果管理は行わないことを推奨する」としています。中長期的な視点で腰を据えて取り組むべき施策の一つとして、社内的なコンセンサスを形成することも重要なポイントだと言えるでしょう。

なお、DXを推進する企業様、ご担当者様向けに、資料「DX推進マンダラチャート」をご用意しております。

「DX推進マンダラチャート」とは、NTTデータ・イントラマートが独自に定義したDX推進に求められる内容を表すチャートです。

「DXに取り組みたいが、何をしたら良いのかわからない」

「取り組んではいるが、これで良いのだろうか?」

「不足している要素がないかどうかをチェックしたい!」

といった方へ向け、社内のDX推進状況の把握にご活用いただければと考え、作成いたしました。

ぜひ、下記バナーより、ダウンロードしてご利用ください。

Concept Book

ローコード開発・業務プロセスのデジタル化で豊富な実績を持つintra-martが、お客様のビジネスにどのような効果をもたらすのか、特長や導入効果など製品コンセプトを詳しくご紹介しています。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。