イントラマート講演2「イントラマートが実現する、エンタープライズローコードプラットフォームにおけるDevOps」「intra-mart LIVE 2024」イベントレポート【第四弾】

2024年11月14日(木)から15日(金)の2日間にわたって、オンラインと会場で開催された「intra-mart LIVE 2024」。

オンライン、会場とも2,000名近くの参加申し込みがあり、大盛況のうちに幕を閉じました。

IM-Pressでは、本イベントの様子を、4回にわたってレポートいたします。

第四弾では、1日目のイントラマート講演2「イントラマートが実現する、エンタープライズローコードプラットフォームにおけるDevOps」の模様をお届けします。

登壇者

伴野 崇

株式会社NTTデータ イントラマート

エンタープライズソリューション本部 兼 開発本部

執行役員 副本部長

西川 友祐

株式会社NTTデータ イントラマート

エンタープライズソリューション本部 インダストリーサービスグループ

グループリーダー

はじめに

同講演では当社のエンタープライズソリューション本部より2名が登壇し、エンタープライズローコードプラットフォームとして進化し続けるintra-mart Accel Platformで現在、特に強化を進めているDevOpsを実現するための機能について、利用者の視点から評価、解説しました。

エンタープライズソリューション本部 兼 開発本部 執行役員 副本部長の伴野が登壇し、冒頭でDXを進める4つの仕組みについて紹介しました。

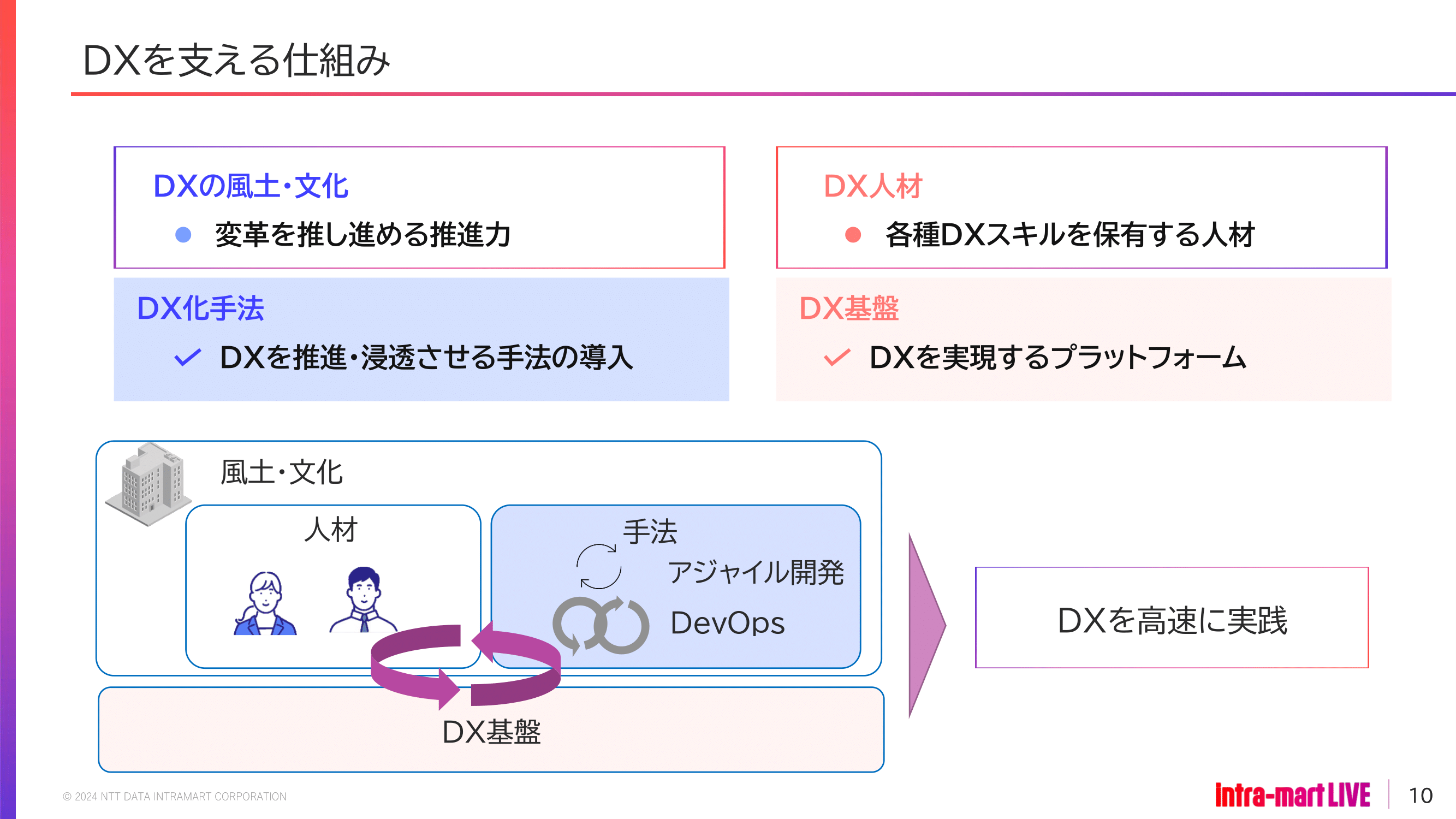

DXを進める仕組み

画像引用元:当日の登壇資料より引用

画像引用元:当日の登壇資料より引用

ビジネスにおけるDXの機運が高まり、今や誰もが知るキーワードになっているといっても過言ではない「DX」ですが、「取り組んでいるが、思いのほか成果が出ない」「そもそも、どうやって進めれば良いか、わからない」「進めたくても推進する人材が足りない」と、多くの企業がDXの重要性を認識しながらもその実現に苦戦しているのが現状です。

DXが進展しない理由を考えるために、まず、DXを支える仕組みの4つを紹介しました。

・DXの風土・文化…変革を推し進める推進力

・DX人材…各種DXスキルを保有する人材が下支えとなって、推進していく

・DX化手法…DXを推進・浸透させるための手法

・DX基盤…実際にDXを実現するためのプラットフォーム

これら4つの重要な仕組みが噛み合うことで、DXを高速に実践していくことができますが、特にイントラマート社では、「DX化手法」と「DX基盤」の2つに注目しているとし、DXのプロセスからこれら2つの関係性について説明を行いました。企業の価値をすばやく市場に届けるためには、サイクルを素早く回して、繰り返し実践することが大切で、市場を見てビジネスを企画し、製品・サービスを開発し、リリース、運用を回していくことになります。

この時、売れるかどうかわからない状況下で、顧客ニーズの曖昧さという課題に対応するためには、スモールスタートで市場の反応を確かめながら、デザイン思考で顧客視点に立った製品・サービス開発を行う必要があります。

また、ニーズは変化するため、変化する要求に柔軟に対応していかなければならないという課題もあります。これに対応するものが、アジャイル開発という手法です。

さらに、素早く安全にリリースすることも求められ、リリース頻度が高かったり、品質を維持していかななければならないという状況がありますが、これに対応するものが、CI/ CDという開発手法です。

これらのフェーズにワンチームで対応する方法としてDevOpsがあり、これらを支えるものとしてDX基盤があると紹介しました。

なぜ日本でDXが進まないのか

画像引用元:当日の登壇資料より引用

画像引用元:当日の登壇資料より引用

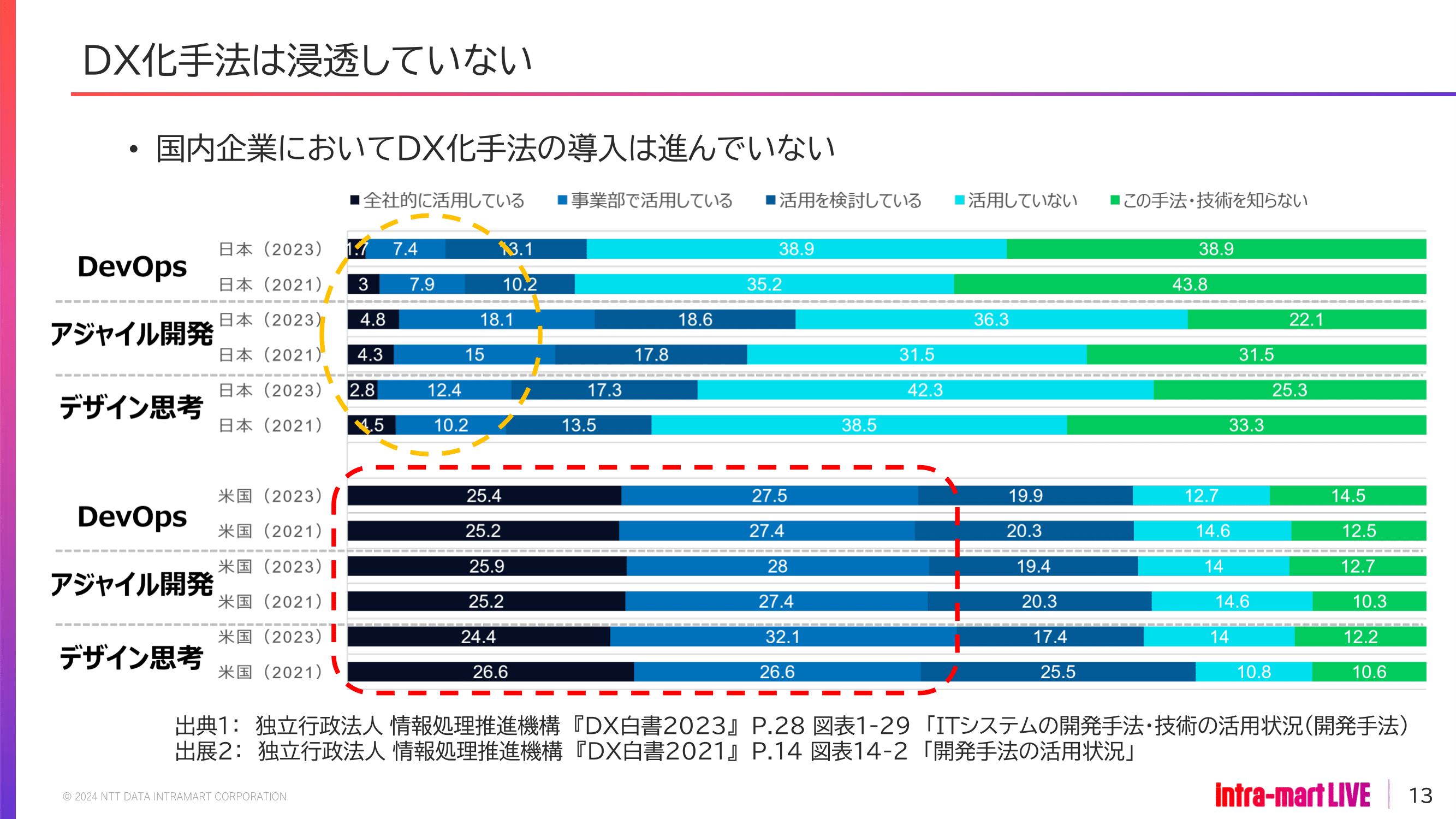

次に、DXの浸透具合を表すグラフが投影されました。DevOpsとアジャイル開発、デザイン思考に関する導入の進展具合を表しています。

※グラフの上が日本で下がアメリカ

全社に適用している、事業部で適用しているというところに注目すると、日本国内では合わせて10~20%前後、アメリカでは50~60%前後と、日本ではアメリカに比べてまだまだ進んでいないということがわかります。

なぜDXは浸透していないのか、ここまで整理してきた内容をもとに、阻害要因の仮設を立ててみると、DX化手法については、「新手法の導入に懐疑的のため決断でいない」「新手法を推進する人材の不足」「新手法を実践できるツール・基盤などが見当たらない」が、DX化基盤については、「手法を実現するDX化基盤が見つからない」「既存の基盤でやりたいことが実現できない」「やったとしても難しい、労力がかかる」が考えられます。

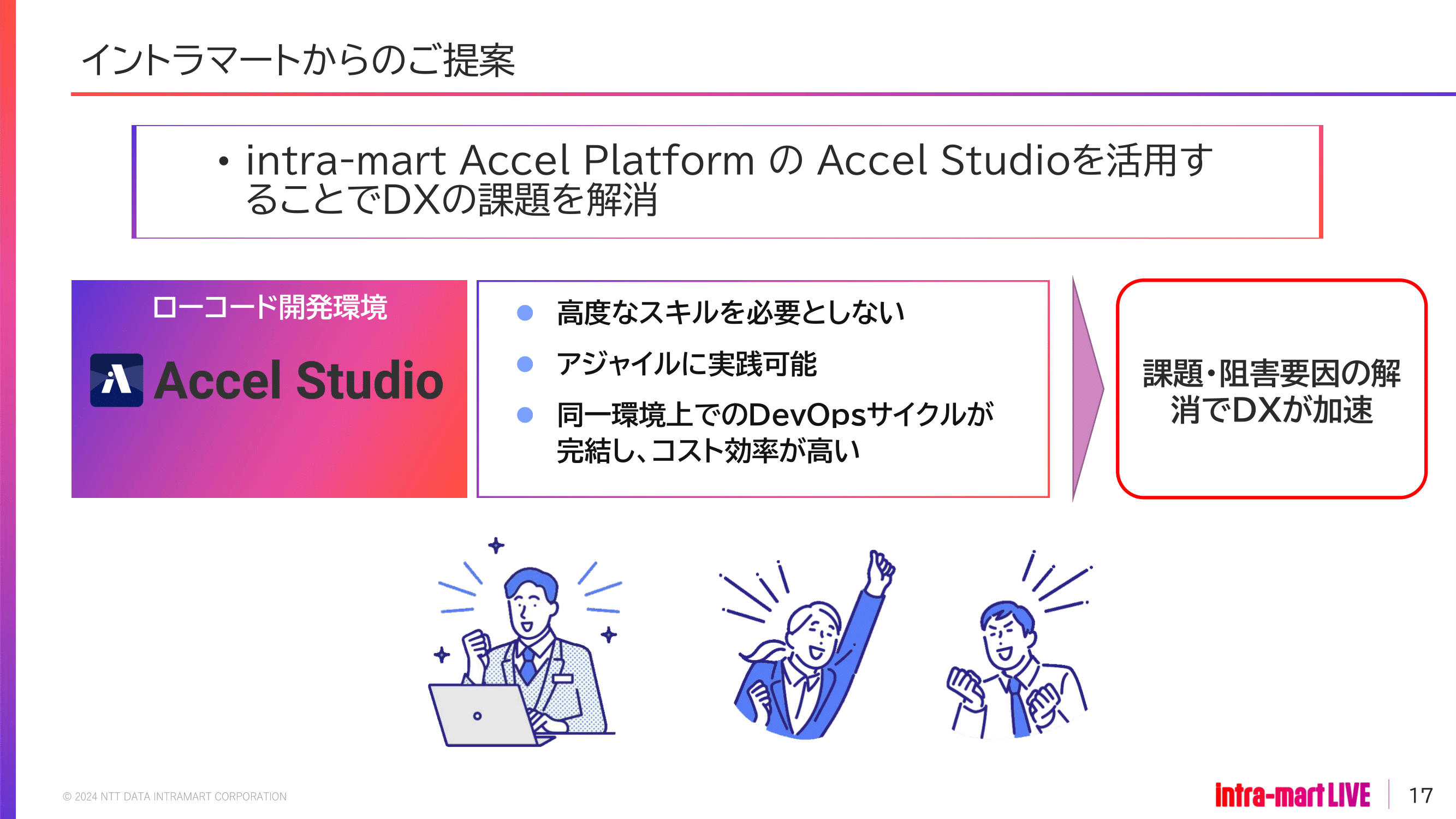

イントラマートが提案する「Accel Studio」によるDX促進

画像引用元:当日の登壇資料より引用

画像引用元:当日の登壇資料より引用

このような課題・阻害要因を解決するために、当社からご提案したいのが、エンタープライズローコードプラットフォームである「intra-mart Accel Platform」に内包されるローコード開発ツール「Accel Studio」の活用です。

「Accel Studio」を活用することで、「高度なスキルを必要としない」「アジャイルに実践可能」「同一環境用でのDevOpsサイクルが簡潔し、コスト効率が高い」といったメリットが生まれます。

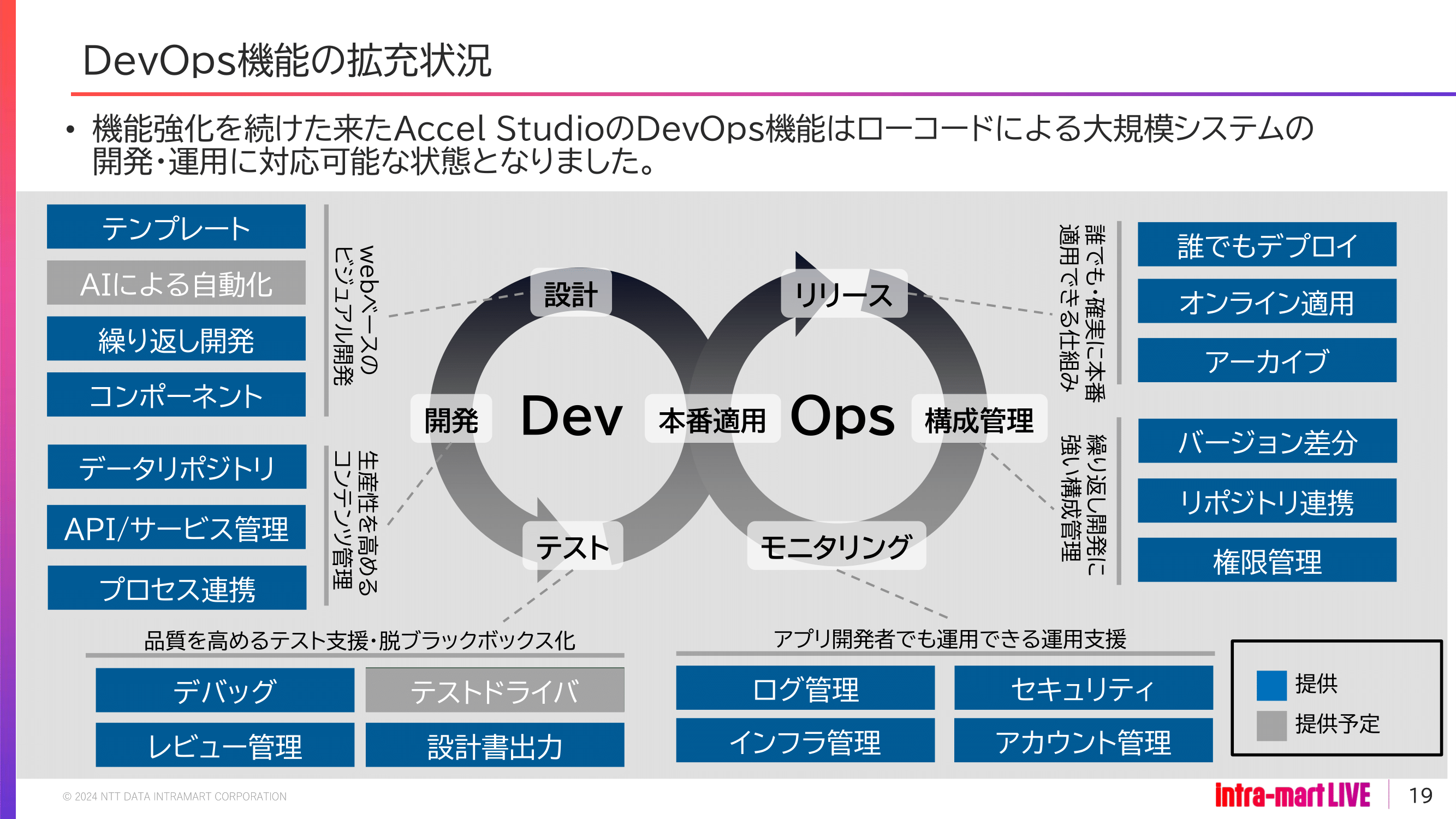

Accel StudioのDevOps機能解説

画像引用元:当日の登壇資料より引用

画像引用元:当日の登壇資料より引用

ここからは、エンタープライズソリューション本部 インダストリーサービスグループ グループリーダーの西川が登壇しました。

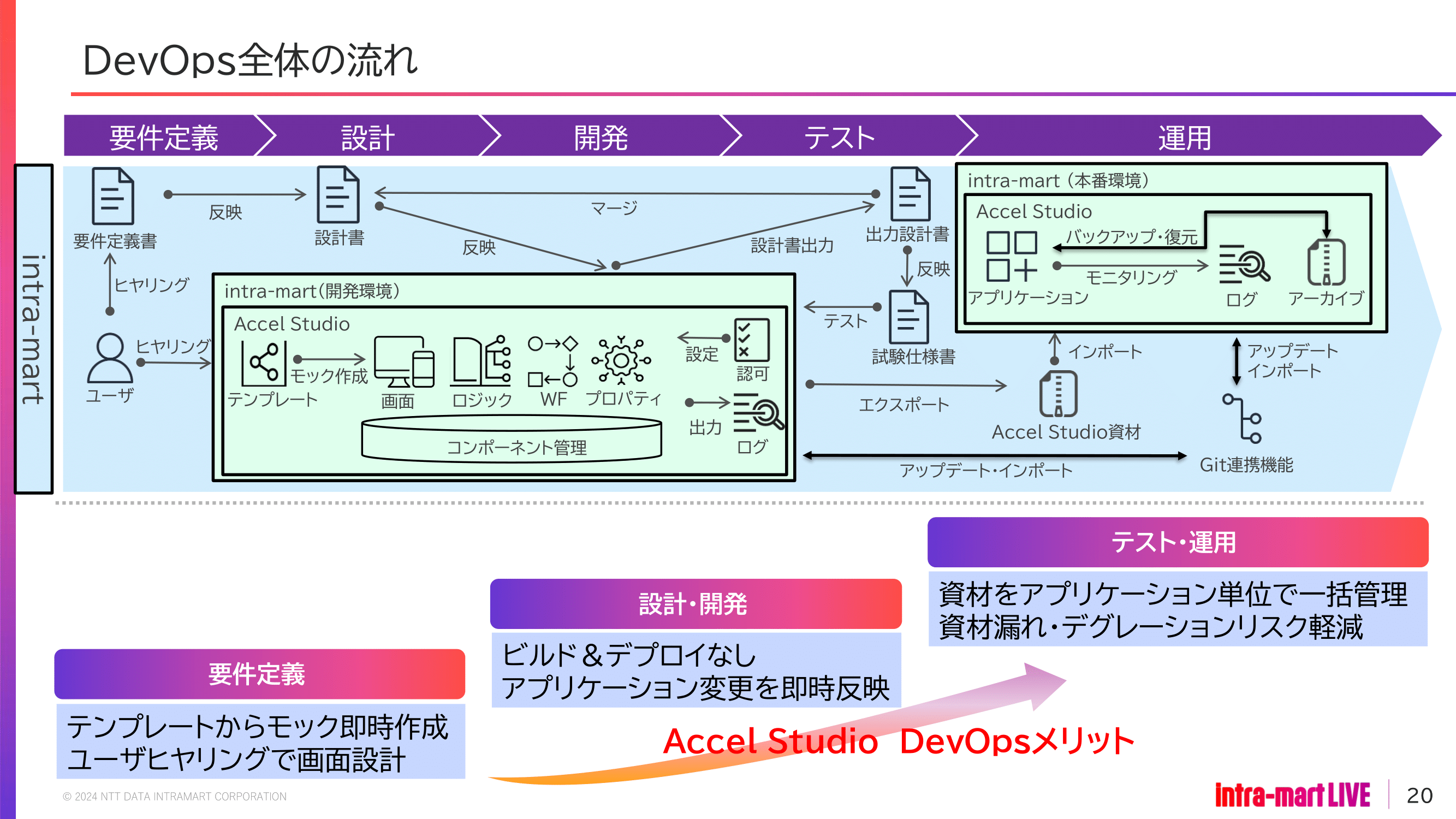

スライドに投影されたのは、基調講演でも出てきたDevOpsサイクルです。

設計、開発、テスト、リリース、構成管理、モニタリングというサイクルを回していこうとした場合に、サイクルの周辺に記載した内容がAccel Studioで利用可能な機能です。現状のAccel Studioで、DevOpsを一通り回せるようになっています。

グレー表示部分はこれからリリース予定の機能で、これらの機能を実装後、より使いやすく、より便利なサービスを目指して、機能強化を進めていく予定だと紹介しました。

Accel StudioのDevOpsのメリット

画像引用元:当日の登壇資料より引用

画像引用元:当日の登壇資料より引用

要件定義のフェーズでは、テンプレートからモックを自動作成でき、これをユーザヒアリングに活用し、これを画面設計につなげていけるというメリットがあります。

また、設計開発のフェーズでは、ビルド&デプロイなしで、アプリケーション変更を即時に反映できることがメリットで、さらに、テスト、運用のフェーズでは、これまでアプリケーション単位でバラバラだったものを一括管理でき、構成管理システムとの連携で、資材のもれや、リリースの際のデグレーションのリスクを低減することが可能だと説明しました。

その後、この3つのメリットについてデモンストレーションを行いました。

Accel Studioの効果検証

画像引用元:当日の登壇資料より引用

画像引用元:当日の登壇資料より引用

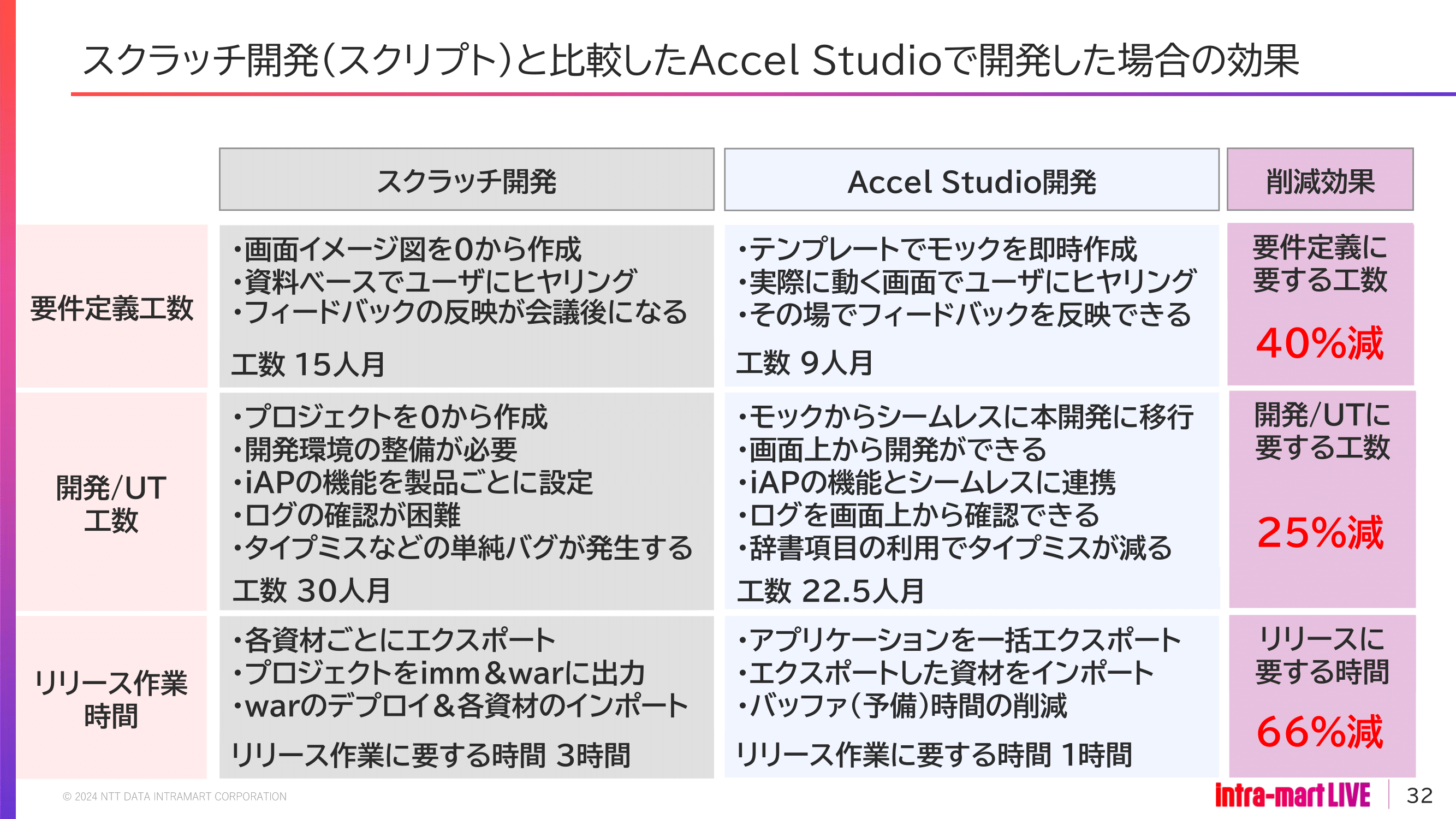

要件定義から運用まで、一通りのデモンストレーションが行われた後、実際にこれらの機能を使った際の効果検証を測定した結果を投影しました。

Accel Studioで開発した場合とスクラッチ開発とを比べた際の工数の削減効果を示したもので、DevOpsを利用することで、従来25%減できる効果が期待できます。

ローコード開発のメリットとしては、「作り込みが少なく品質が向上する」「作業効率が上がり時間短縮できる」の2点で、各フェーズで25%から40%以上の工数削減効果が見込めるといいます。削減効果はプロジェクトの特性にもよるが、ローコード開発を用いることでDXに必要な「素早く開発」「素早くリリース」を実現できると強調し、講演は幕を閉じました。

まとめ

ご紹介した基調講演は、アーカイブ動画を配信中です。

アーカイブ動画の視聴をご希望の方は、下記のリンクよりお申し込みください。

Concept Book

ローコード開発・業務プロセスのデジタル化で豊富な実績を持つintra-martが、お客様のビジネスにどのような効果をもたらすのか、特長や導入効果など製品コンセプトを詳しくご紹介しています。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。